Juan Manuel Ledesma

[email protected]

De los fundamentos del Estado, anteriormente explicados, se sigue, con toda evidencia, que su fin último no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y someterlos a otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad; esto es, para que conserven al máximo este derecho suyo natural de existir y de operar sin daño suyo ni ajeno. El fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas sino lograr más bien que su mente y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odio, ira o engaños, ni se ataquen con malicia. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad.

(Spinoza, Tratado Teológico-Político, XX, 6)

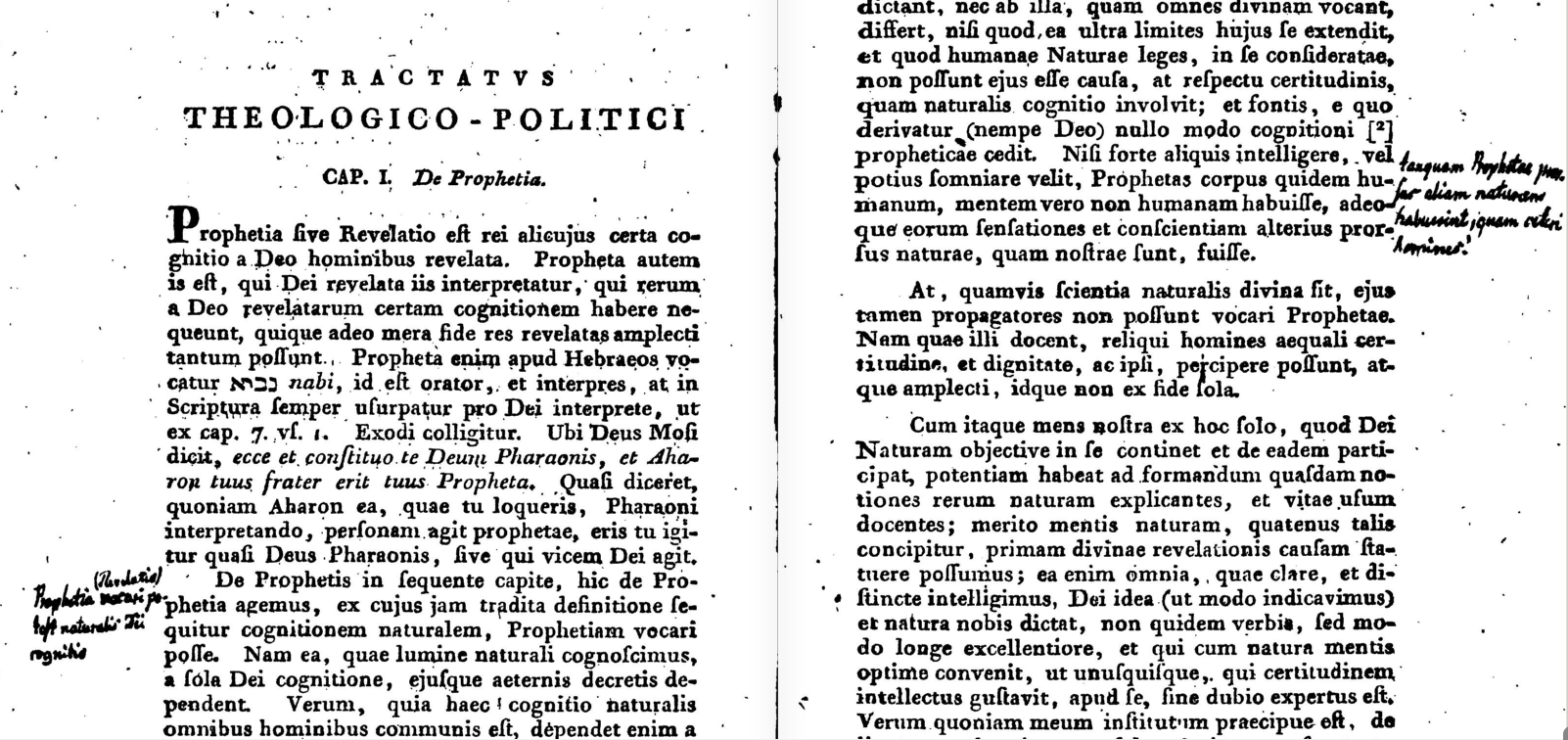

La obra de Spinoza, en comparación con la obra de cualquier otro “gran” filósofo, deja mucho por desear. En vida, Spinoza publicó un solo libro bajo su nombre: un resumen escolar de los Principios de la filosofía de Descartes. El segundo libro que decidió publicar, el famoso (o infame) Tratado Teológico-Político, el único donde se atrevió a revelar al mundo su propia concepción de la Naturaleza, de la sociabilidad, del estado y, sobre todo, de la religión, fue publicado anónimamente por precaución – la persecución política y la censura religiosa eran todavía muy comunes, incluso en el territorio más tolerante de Europa, la República Holandesa. La sospecha o más bien la cautela de Spinoza – su divisa personal fue siempre caute, probablemente a partir del herem pronunciado por la comunidad judía de Ámsterdam –, su recelo frente a la idea de exponer su concepción tan singular del mundo estaba perfectamente justificado. Pocos libros en la historia intelectual europea han causado tal estruendo: el Tratado Teológico-Político fue rápidamente censurado por prácticamente todo estado, indexado por el Vaticano, y atacado por una ola de clérigos, intelectuales y filósofos por su contenido peligrosamente sedicioso, es decir – según todos – ateo e inmoral. Un gran ministro de la iglesia calvinista de los Países-Bajos – la patria de Spinoza – fue tan lejos en su crítica del Tratado que llegó incluso a describirlo como un libro forjado en el Infierno, por las manos del mismo Diablo. El nombre de Spinoza no tardó en ser asociado al texto anónimo tan polémico, y su obra y legado fueron inmediatamente y oficialmente proscritos de todo el pensamiento europeo. A partir de ese momento, en pleno siglo XVII, y hasta mediados del siglo XIX, el solo nombre de Spinoza se convirtió en el sinónimo universal de toda herejía, de todo ateísmo e inmoralismo. De todo lo que, en Occidente, no podía ser dicho ni pensado.

Spinoza aprendió su lección después del episodio desastroso ligado a la publicación de su Tratado: nunca más publicó un libro. Continuó sin descanso su trabajo intelectual, laborando minuciosamente su visión bajo la sombra (pero pocas sombras han sido tan luminosas), subterráneamente, al margen de una sociedad y de un continente incapaces de escuchar, y de entender, su llamado simple – pero sin concesión – a la libertad incondicional del pensamiento, su visión cristalina de un Estado al fin liberado de la lucha incesante entre iglesias y sectas, oligarcas y tiranos : es decir de un Estado, o más bien de una República democrática. Su obra maestra, la Ética, fruto de más de quince años de arduas reelaboraciones, solo fue leída durante su fase preparatoria por un puñado de elegidos – los amigos cercanos de Spinoza –, los únicos en quienes Spinoza podía confiar el contenido tan “peligroso” y, sin embargo, tan racional de su visión pulida de un mundo sin transcendencia, liberado del mal y de la culpa, un mundo plenamente expresivo porque integralmente inteligible y por ende desprovisto de todo resto supersticioso de misterio teológico o metafísico (aparte, por supuesto, del misterio mismo de la inteligibilidad). Lastimosamente, solo su muerte nos reveló la eternidad de la potencia de su pensar. Gracias al trabajo incansable de sus cercanos, menos de un año después de su desaparición, su Opera Posthuma fue publicada y su pensamiento a la posteridad, en fin, revelado. Todo lo que, por falta de democracia, casi condenamos al olvido, todo lo que Spinoza tuvo que esconder al mundo, por cautela y precaución, por razón incluso, fue así salvado del olvido y del silencio.

Imagen: Nicolas Dings

Los últimos años de Bento fueron puntuados por el ritmo inestable del caos político que reinaba no solo en Europa, sino que especialmente en la República Holandesa. La República – la única en Europa –, guiada por el matemático Johann de Witt, vivió sus últimos días de prosperidad, los últimos de su “siglo de oro”, en el año 1672. La invasión de Louis XIV terminó brutalmente con el sueño republicano y democrático que guiaba las Provincias-Unidas: Johann de Witt, gran pensionario de la República, junto con su hermano Cornelius, fueron asesinados y desmembrados públicamente en las calles de la Haya por una banda de partisanos de Guillermo III de Orange – futuro Stadhouder de la monarquía holandesa restaurada y rey de Inglaterra. Según la leyenda, al conocer que la cabeza de la República Holandesa acababa de ser brutalmente asesinada, conducido por una profunda indignación, Spinoza se precipitó a las calles para vestirlas de una pancarta improvisada por el afecto: Ultimi barbarorum – última barbarie. De no haber sido por un amigo que lo retuvo – según la leyenda aún – el destino de Bento hubiera sido seguramente otro. Leyenda o hecho, indignación o razón, la situación política urgente, la regresión de la república libre a cuasi tiranía, y el ascenso de la monarquía absoluta por todas partes, lo motivaron indudablemente a dedicar los últimos años de su vida a la escritura del tesoro incompleto intitulado Tractatus Politicus.

Curiosa ironía de la historia, Spinoza muere antes de terminar – o más bien al haber apenas empezado – la tercera y última parte del Tratado: la descripción del régimen político “más natural” y “más absoluto” de todos, la democracia. Una razón de más por la que sus amigos, y discípulos, añadieron al final de su Tratado inconcluso, y al fin de la Opera Postuma, la frase latina reliqua desiderantur – lamentamos el resto. Lamentamos la democracia – podrían haber dicho -, lamentamos la libertad de pensar y el silencio de los que deberían haber podido hablar, lamentamos en el fondo un resto que nunca llegó a darse, a presentarse, a concretizarse: no el resto que sobra, mas el resto excedente y siempre por venir de la democracia anunciada.

Paradójicamente, que Spinoza no haya logrado terminar el resto del Tratado – el resto democrático tan necesario en tiempos donde la tiranía acechaba Europa por todas partes – no quiere decir que no tenga nada que decirnos sobre la democracia o que un concepto spinoziano de la democracia sea imposible. Al contrario: el Tratado Político demuestra, a quién lo lee, neta y sólidamente, que la democracia no se define por un simple sistema de voto, aún menos por una analogía metafísica dudosa – la famosa representación del pueblo. La democracia, nos enseña Spinoza, es sobre todo un proceso dinámico que orienta el flujo y la distribución del poder. Poco importa cómo se llame el “sistema” o la forma de gobierno de la que se hable. Poco importa que hablemos de aristocracia, de monarquía o incluso de “democracia”: toda organización política puede ser o volverse tiránica, solo es necesario concentrar el flujo del poder en un individuo o en un grupo reducido para que suceda. El sistema o la forma democrática, en sí, no es sinónimo de perfección, ni de libertad. La forma o el nombre no garantizan nada. Lo que sí cuenta, lo que determina realmente cómo se vive dentro de un estado, es la organización de las instituciones políticas o, más bien, la dinámica que las hace funcionar conjuntamente al distribuir el poder. El “cuerpo político” es, para Spinoza – como el cuerpo humano – un conjunto complejo constituido por una multiplicidad de cuerpos u órganos (sus instituciones) que, bien o mal, trabajan en conjunto. Lo que importa, para determinar la salud del cuerpo en cuestión, no es tanto su forma como la dinámica que lo trabaja, que lo hace actuar, es decir las cantidades discretas de movimiento que se comunican los cuerpos mutualmente para perseverar mejor – o peor – como conjunto. Un cuerpo tiránico es un cuerpo enfermo en la medida en qué funciona mal, es decir un cuerpo que no es viable dinámicamente puesto que obstruye la fluidez del deseo de vivir y perseverar en el ser. La tiranía congestiona la distribución del movimiento vital de un cuerpo – del poder o del deseo – y por ende reduce la capacidad del cuerpo de perseverar en el ser: la dinámica tiránica es inevitablemente destructiva porque no puede funcionar sino bajo la confiscación opresiva del poder – institucional u orgánica – y, por ende, bajo la tristeza general causada por el miedo necesario del cual el tirano se alimenta para mantener su poder. Quién vive en la tristeza y bajo el miedo vive constantemente la disminución de su capacidad, como conjunto, de perseverar en el ser: el miedo nos impide actuar y desarrollarnos, pensar y expresarnos, vivir en resumen. La tiranía, por ende, solo puede terminar catastróficamente, porque el miedo del que se alimenta nunca tarda en transformarse en indignación, y la tristeza general en ira – resurrección o revolución, en todo caso en la destrucción del conjunto incapaz de perseverar en su estado actual.

Al contrario, un cuerpo que funciona democráticamente – Spinoza nos enseña – es un cuerpo sano porque su dinámica se funda en la búsqueda de comunicación óptima entre sus partes o cuerpos constituyentes (sus instituciones) y, por lo tanto, en la fluidez independiente de cada una de sus partes en beneficio del conjunto, de su libertad y potencia de actuar: el deseo de vivir, de perseverar, de pensar y actuar es impulsado, motivado y aumentado por la esperanza y la alegría, por la liberación de la potencia de ser o del ser. Mientras que la tiranía no busca sino a evitar (mal) la muerte del cuerpo político – grado minino de sobrevivencia –, la democracia, al contrario, cultiva la vida del cuerpo, la afirma. Spinoza nos enseña (o nos recuerda) que la política, en el fondo, no tiene otro fin sino el de producir maneras de vivir, modos de vida: la política es, ante todo, cuestión de supervivencia. Entre la tiranía y la democracia, como dinámicas vitales, tenemos dos polos opuestos, entre los cuales el hombre ha oscilado siempre: o vivir tiránicamente, es decir sometidos por el miedo o el terror y por ende en la tristeza (estado que Spinoza llama soledad, donde el individuo apenas sobrevive), o vivir democráticamente, es decir empujados por la esperanza de una vida colectiva mejor y, por lo tanto, vivir en la alegría (es decir como una multitud libre, donde el individuo y la comunidad pueden, literalmente, super-vivir). En ese espacio se sitúa la batalla política. La batalla que Spinoza, en su tiempo y contra su tiempo, asumió en sus escritos: contra el absolutismo encarnado por Luis XIV y, sobre todo, contra el absolutismo de quién se volvió, gracias a su triunfo sobre la República Holandesa, el nuevo rey de Inglaterra, Guillermo III de Orange. Pero Spinoza no luchó contra los hombres, los tiranos. Spinoza luchó, positivamente, por la fundación de una verdadera teoría dinámica de las instituciones políticas, capaces de impedir la reproducción fatídica y cíclica de la tiranía. Última lección del spinozismo: la causa de la tiranía no reside en los hombres o mujeres que gobiernan – marionetas de la necesidad y victimas de su deseo desmedido de poder – sino en las instituciones mal construidas y organizadas que permiten la formación de tiranos, que permiten la concentración y monopolización, la saturación del deseo y, por ende, del poder. Simétricamente, la causa o la razón de una democracia eficaz no puede ser nunca un individuo, por más virtuoso que sea pretenda ser. La política no es asunto de individuos, de mesías o salvadores, ni en última instancia de virtud. La política, al contrario, es asunto de instituciones y de razón. En ellas Spinoza puso su fe, o más bien su razón, porque ellas son las obras mismas de la razón o la razón misma puesta en obra.