Julio Echeverría [email protected]

I

La fe pertenece a la dimensión de los actos y de las creencias y está relacionada con el comportamiento religioso.

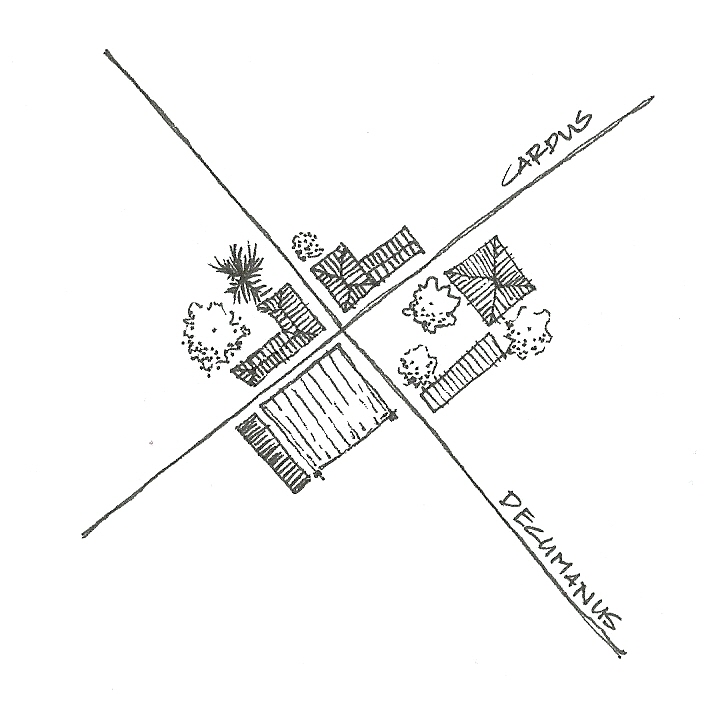

En Las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim define el carácter del comportamiento religioso como un acto gracias al cual se produce la humanidad del humano, un mundo que está atravesado por una diferenciación radical entre lo sagrado y lo profano. Se trata de una diferenciación que aparece en el momento mismo en el cual se constituye esa substancia particular que diferencia al humano del animal: su capacidad de representar el mundo. Lo sagrado y profano emergen como una diferenciación que coexiste y se retroalimenta, una oposición que no pretende ser superada dialécticamente; la vida del humano consistirá en el tránsito permanente desde el mundo profano al sagrado y viceversa; una dimensión estructural que podría ser caracterizada como una permanente tensión entre las dimensiones de la finitud y de la infinitud del mundo. Aquí se aloja la idea del bien y del mal, de la salvación y del pecado. La fe se asocia a la posibilidad de acceder a lo sagrado, y a la idea de la depuración que abandona el mal que acompaña al mundo y que pertenece al campo de lo finito, de la concreción, de la materialidad expuesta al devenir. La fe está inscrita en esa posibilidad; confía en que aquello es posible, pero fracasa en su intento, o a lo mucho prueba por instantes la posibilidad de encontrarlo; su fracaso indica el regreso a lo profano donde se regodea en la satisfacción de la diferencia, donde prueba también la desazón de la existencia; en la forma elemental de la vida religiosa, este estado es el de la individualidad, que al afirmarse niega la posibilidad del otro; el otro solo aparece en la más intensa comunión, en el más intenso contacto, en la efervescencia de la fiesta. Pero la fiesta es simple posibilidad de acceso a lo sagrado, la fiesta es el ritual, el camino de acceso al cual se acude con la fe de alcanzar lo sagrado.

La fe se asocia a la posibilidad de acceder a lo sagrado, y a la idea de la depuración que abandona el mal que acompaña al mundo y que pertenece al campo de lo finito, de la concreción, de la materialidad expuesta al devenir. La fe está inscrita en esa posibilidad; confía en que aquello es posible, pero fracasa en su intento, o a lo mucho prueba por instantes la posibilidad de encontrarlo; su fracaso indica el regreso a lo profano donde se regodea en la satisfacción de la diferencia, donde prueba también la desazón de la existencia; en la forma elemental de la vida religiosa, este estado es el de la individualidad, que al afirmarse niega la posibilidad del otro; el otro solo aparece en la más intensa comunión, en el más intenso contacto, en la efervescencia de la fiesta. Pero la fiesta es simple posibilidad de acceso a lo sagrado, la fiesta es el ritual, el camino de acceso al cual se acude con la fe de alcanzar lo sagrado.

II

La fe contra la nada que resulta de la innovación nihilista que descompone toda espera.

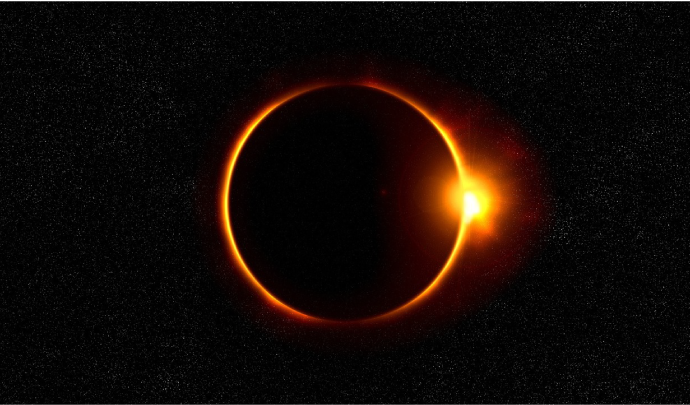

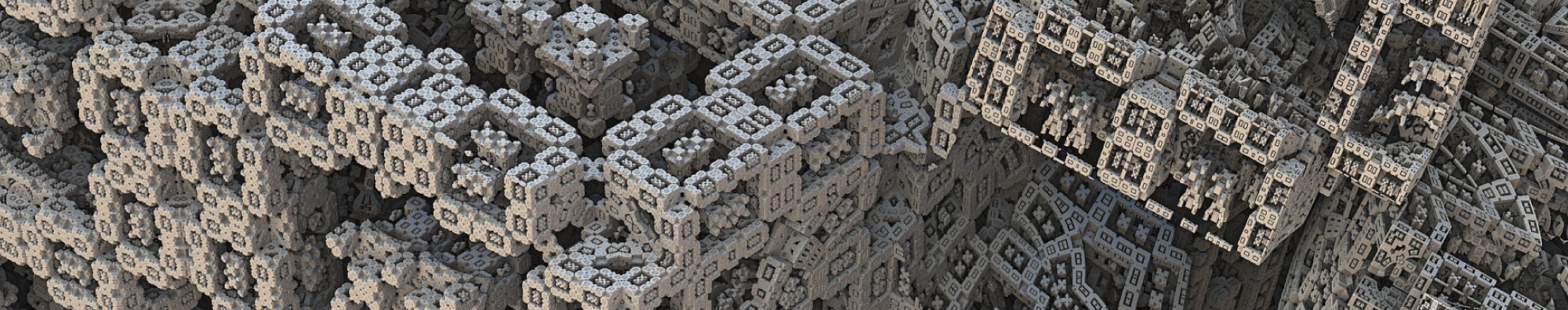

La fe ‘nadifica la nada’ en cuanto accede a la destrucción de lo finito, que es aquello de lo que está compuesto el mundo, mediante la negación que acontece en el ritual. Ese infinito es la nada que ha sido ‘nadificada’; es el lugar de la “plenitud de la infinitud”, que asume la característica de la indiferenciación. Esta característica es anulada cuando aparece el pensamiento intelectualista que es aquel que vive de la diferenciación, es también el mundo de la personificación; allí se pierde la plenitud de la infinitud que es lo divino, y se genera el mundo finito de lo humano; la dimensión de lo divino como plenitud de lo infinito es, según la formulación de Scholem el gran teólogo judío, el de la no personificación o de la impersonificación. Es extraña y paradójica esta derivación: lo finito deriva de la infinitud que es asociable a lo divino, a aquello que no tiene explicación racional, sino que simplemente esta allí dispuesto a ser contemplado, aquello a lo que se debe ‘acceder’. Sin embargo, su disposición es refractaria, “nunca está allí, donde uno estaría inclinado a buscarla”. Es el lugar del cual procede lo finito como personificación, es el mundo de la creación, que deriva de la voluntad divina. Desde entonces el humano esta condenado a la fe, a creer que es posible detener la disolución en la nada que es finitud, y que obedece al devenir del mundo, para acceder a esa nada que es plenitud de la infinitud. Fe que solamente puede per-durar, tener una duración en la dimensión de lo efímero; es el momento de lo efímero, de la re-velación, de aquello que aparece y se esconde, aquello que no es aferrable, que emerge en el momento que pasa, aquello que es anulado, que no dura; es allí donde se juega la fe, es ese momento el objeto que la hace vivir, es el hálito que mantiene vivo al creyente, perdido en la estructura del tiempo que anula toda espera. La fe exige retroalimentación, para lo cual acude al ritual y a su rígida convencionalidad; el ritual está para renovar ese estado de espera, de contención en la posibilidad de acceso, que conjuga inmanencia y trascendencia en un solo acto. El ritual asume entonces una potencia generadora que interpela a la creencia al punto de prescindir de ella, se convierte en una gimnasia autorreferencial de salvación, en la cual es posible detener la fuerza de impacto de la lógica nihilista. Debe repetirse para impedir su anulamiento que está acompasado por la finitud del acaecer; la fe se realiza en la espera de acceder a ese estado de plenitud, el cual no resiste la estructura de la temporalidad que la anula. Pero su exposición a la estructura del tiempo, su permanente exasperación por realizarse, hace que se sobre-expongan sus significaciones con la finalidad de per-durar. La fe como posibilidad de acceso a lo sagrado-infinito cristaliza en el ritual, se transforma en creencia y esta en narración histórica. Se abre de esta manera, esa segunda dicotomía de la que nos habla Durkheim, una nueva escisión, la creencia como narración histórica como imaginación, como idealización; y el ritual, como gimnasia de actos que se repiten, como ritornelo, como responso que re-confirma la adhesión fideísta a la narración o creencia.

La fe tiende a afirmarse en la creencia, justamente para detener su caída en el vértigo de la nada, al cual está expuesta por el implacable curso del devenir propio de la temporalidad que la comprende. La fe es como la episteme en la ciencia, esta allí para enfrentar el devenir, su pluralidad de posibilidades, su multiplicidad, su dispersión, la nada como ausencia de forma, como pura evanescencia de posibilidades que el carácter implacable de la temporalidad pone en evidencia (E. Severino). En la formulación durkheimiana sobre lo sagrado, siempre queda la duda sobre el carácter derivado o auxiliar del ritual con respecto a la creencia: ¿los ritos están allí para re-avivar la creencia?

Al ser las creencias figuraciones o representaciones de lo sacro, ¿no son tan o menos artificios que los rituales, a los cuales acude para reproducirse? El carácter práctico del ritual parecería ser un mejor camino para acceder a la comprensión de lo sacro. El ritual está para acceder al momentum de la re-velación; accede a lo divino-infinito no mediante la operación del convencimiento, que es una operación intelectualista, sino mediante el despertar de la percepción, el rescate de la intuición perdida en el mundo de la magia, en el mundo de los trucos que revelan y esconden. Se trata de pulsiones/percepciones; la fe se alimenta del ritual, de su reiteración, como gimnasia de la contención; como rezo recurrente, disciplina el enfrentamiento a la anulación nihilista que produce la estructura temporal; paradójicamente, la fuga en el silencio al cual conduce la contemplación, el rezo, la meditación, emerge como escape de la dinámica implacable del tiempo; es fuga de la fuga que permite el recurso al místico, el acceso a lo indecible, que solo el silencio procura. Un efecto de redundancia, fuga del fluir que no da tregua. Sin embargo, no toda ritualidad es así: el problemático encuentro con la sacralidad parecería regodearse en el ritual al punto de arrastrar consigo la estructura de la creencia sobre la cual éste se soporta.

Entre creencia y ritual se instaura un efecto de retroalimentación que configura o estructura el sentido, como si la afirmación de la creencia requiriera de una musicalidad que afecte directamente a los sentidos; pensemos en el origen sacral de la música, que en mucho es representación de la musicalidad natural que está en el fruir del viento y de las ramas, en la repetición infinita del rumor de las olas del mar; esa musicalidad rítmica acompasa la mente como un orden que se reafirma; la percepción, que es función de la animalidad de lo humano, gracias al ritual, se anuda con la construcción intelectual propia de la narración religiosa. A un cierto punto la fuerza de la narración desaparece y el acompasamiento del ritual conducirá al creyente hacia la realización mística; el efecto de retroalimentación ha producido el sentido como momentum, como afirmación de lo efímero, que nuevamente se expone a la caída, a la desfundamentación que acontece en la creencia como historización, como alojamiento de lo sagrado-infinito en la finitud del mundo. Las creencias son narraciones que anuncian la existencia de lo divino, representaciones que explican la derivación del mundo finito del infinito, para así pre-figurarlo, narraciones muchas veces mistéricas o milagrosas que quisieran descubrir el camino de acceso a lo divino, que solamente acontece cuando la creencia se vuelve indescifrable. Las técnicas de la meditación apuntan justamente en esta dirección, ocupar el silencio como efectiva realización del momento de lo efímero, en el cual se expresa la infinitud; escapar de la presión de la finitud, que se expresa en la desconfiguración mistérica encerrada en toda creencia; la meditación pretende eternizar el momento que huye.

La fe exige retroalimentación, para lo cual acude al ritual y a su rígida convencionalidad; el ritual está para renovar ese estado de espera, de contención en la posibilidad de acceso, que conjuga inmanencia y trascendencia en un solo acto. El ritual asume entonces una potencia generadora que interpela a la creencia al punto de prescindir de ella, se convierte en una gimnasia autorreferencial de salvación, en la cual es posible detener la fuerza de impacto de la lógica nihilista. Debe repetirse para impedir su anulamiento que está acompasado por la finitud del acaecer; la fe se realiza en la espera de acceder a ese estado de plenitud, el cual no resiste la estructura de la temporalidad que la anula. Pero su exposición a la estructura del tiempo, su permanente exasperación por realizarse, hace que se sobre-expongan sus significaciones con la finalidad de per-durar. La fe como posibilidad de acceso a lo sagrado-infinito cristaliza en el ritual, se transforma en creencia y esta en narración histórica. Se abre de esta manera, esa segunda dicotomía de la que nos habla Durkheim, una nueva escisión, la creencia como narración histórica como imaginación, como idealización; y el ritual, como gimnasia de actos que se repiten, como ritornelo, como responso que re-confirma la adhesión fideísta a la narración o creencia.

La fe tiende a afirmarse en la creencia, justamente para detener su caída en el vértigo de la nada, al cual está expuesta por el implacable curso del devenir propio de la temporalidad que la comprende. La fe es como la episteme en la ciencia, esta allí para enfrentar el devenir, su pluralidad de posibilidades, su multiplicidad, su dispersión, la nada como ausencia de forma, como pura evanescencia de posibilidades que el carácter implacable de la temporalidad pone en evidencia (E. Severino). En la formulación durkheimiana sobre lo sagrado, siempre queda la duda sobre el carácter derivado o auxiliar del ritual con respecto a la creencia: ¿los ritos están allí para re-avivar la creencia?

Al ser las creencias figuraciones o representaciones de lo sacro, ¿no son tan o menos artificios que los rituales, a los cuales acude para reproducirse? El carácter práctico del ritual parecería ser un mejor camino para acceder a la comprensión de lo sacro. El ritual está para acceder al momentum de la re-velación; accede a lo divino-infinito no mediante la operación del convencimiento, que es una operación intelectualista, sino mediante el despertar de la percepción, el rescate de la intuición perdida en el mundo de la magia, en el mundo de los trucos que revelan y esconden. Se trata de pulsiones/percepciones; la fe se alimenta del ritual, de su reiteración, como gimnasia de la contención; como rezo recurrente, disciplina el enfrentamiento a la anulación nihilista que produce la estructura temporal; paradójicamente, la fuga en el silencio al cual conduce la contemplación, el rezo, la meditación, emerge como escape de la dinámica implacable del tiempo; es fuga de la fuga que permite el recurso al místico, el acceso a lo indecible, que solo el silencio procura. Un efecto de redundancia, fuga del fluir que no da tregua. Sin embargo, no toda ritualidad es así: el problemático encuentro con la sacralidad parecería regodearse en el ritual al punto de arrastrar consigo la estructura de la creencia sobre la cual éste se soporta.

Entre creencia y ritual se instaura un efecto de retroalimentación que configura o estructura el sentido, como si la afirmación de la creencia requiriera de una musicalidad que afecte directamente a los sentidos; pensemos en el origen sacral de la música, que en mucho es representación de la musicalidad natural que está en el fruir del viento y de las ramas, en la repetición infinita del rumor de las olas del mar; esa musicalidad rítmica acompasa la mente como un orden que se reafirma; la percepción, que es función de la animalidad de lo humano, gracias al ritual, se anuda con la construcción intelectual propia de la narración religiosa. A un cierto punto la fuerza de la narración desaparece y el acompasamiento del ritual conducirá al creyente hacia la realización mística; el efecto de retroalimentación ha producido el sentido como momentum, como afirmación de lo efímero, que nuevamente se expone a la caída, a la desfundamentación que acontece en la creencia como historización, como alojamiento de lo sagrado-infinito en la finitud del mundo. Las creencias son narraciones que anuncian la existencia de lo divino, representaciones que explican la derivación del mundo finito del infinito, para así pre-figurarlo, narraciones muchas veces mistéricas o milagrosas que quisieran descubrir el camino de acceso a lo divino, que solamente acontece cuando la creencia se vuelve indescifrable. Las técnicas de la meditación apuntan justamente en esta dirección, ocupar el silencio como efectiva realización del momento de lo efímero, en el cual se expresa la infinitud; escapar de la presión de la finitud, que se expresa en la desconfiguración mistérica encerrada en toda creencia; la meditación pretende eternizar el momento que huye.

III

“(N)unca está allí donde uno estaría inclinado a buscarlo, siempre está más allá del puro ser, incluso, contra Platón y Aristóteles, más allá del pensamiento… (N)o es que por naturaleza sea oculto, sino porque hemos tendido a su alrededor un velo fabricado por nosotros mismos.” (G. Sholem)

La aproximación de la fe no puede ser intelectualista, porque la aproximación del intelecto es dialéctica, opone contrarios, y el bien –el cual es referente de la fe– no puede permitir que estos existan porque allí se anidaría el mal. La aproximación al bien, a lo sagrado, supone un estado de suspensión de la operación intelectualista, que se alcanza por los dos caminos a los cuales invita toda aproximación religiosa, el camino del ascetismo o el del misticismo. El primero supone un efecto de depuración de lo sensible, caracterizado como potencial inspirador del mal, en cuanto allí se anida el deseo que conduce a la concupiscencia; el otro camino, el del misticismo, en cambio, invita a la comunión con lo sagrado, allí la sensibilidad no es eliminada sino potenciada hacia un grado más alto de realización. También aquí actúa el principio de retroalimentación: el ascetismo prepara la realización mística, el misticismo exige la postura ascética; también aquí el efecto a alcanzar es la depuración del mal, como preparación para el encuentro cósmico. En ambas vías, la posibilidad del encuentro con lo sagrado es problemática y el intento puede quedar entrampado en las modalidades de su representación, que serán siempre operaciones intelectualistas de figuración de lo divino, o de adscripción –emulación de– a las fuerzas naturales, en particular cuando estas son imprevisibles o incontrolables. La impresión que tales acontecimientos provoca en la sensibilidad del humano, hace que el camino hacia lo sagrado se pierda en la representación o figuración, se positivice, se vuelva narración histórica. La operación intelectiva aquí demuestra su capacidad constituyente o demiúrgica, pero el precio es la sospecha de su falta de fundamento; lo único que puede percibir la aproximación intelectualista es la pluralidad y el cambio, pero no su conjunción en el uno de la indistinción, en el cual aún no aparece el bien y el mal como categorías o representaciones de la contradictoriedad constitutiva del mundo.IV

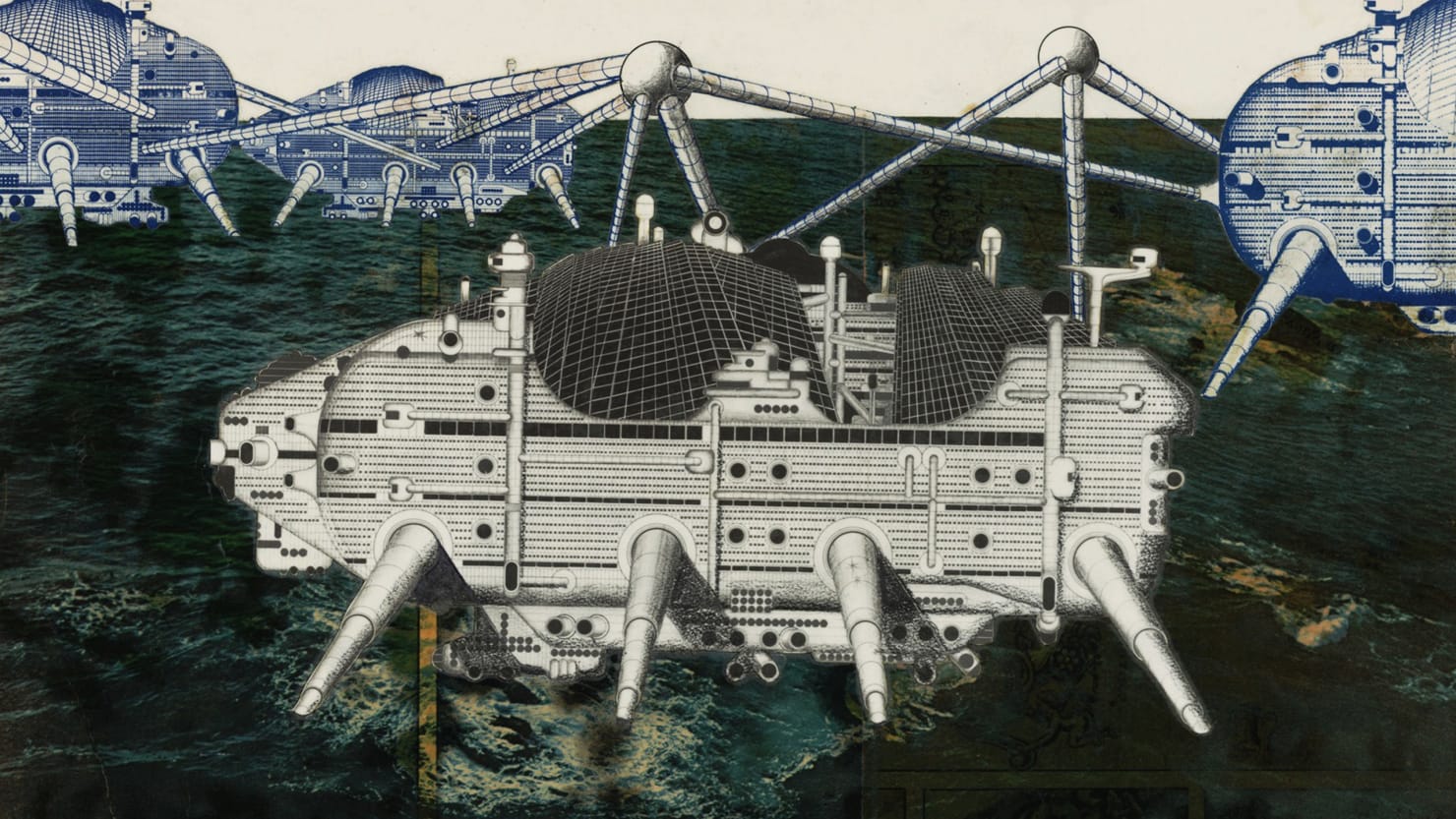

La metamorfosis de la fe en la contemporaneidad: el enfrentamiento y la constitución de la nada como característica propia de la contemporaneidad; cómo convivir con ella.

Lo moderno es lo contemporáneo si aceptamos que la modernidad está caracterizada por el elogio de lo nuevo, por el reclamo permanente a la innovación, por la búsqueda constante de perfectibilidad. El moderno es aquel que está a la altura de los cambios del mundo, aquel que se adapta a los mismos y los promueve. El mundo de la modernidad es el de la facticidad de los momentos que se suceden, que se anulan, es el mundo de lo finito, por ello también de la desazón, de la incertidumbre; en respuesta a ello está la monumentalidad icónica como estética que apunta a la contención de la dinámica nihilista inscrita en la innovación permanente. En ese mundo se anida la fe como contrapartida; el moderno no la anula bajo su proyección racionalista, la mantiene en estado de latencia, oculta y dispuesta a emerger frente a cualquier fallo de la afirmación racional. La modernidad conjuga la secularización de manera insuficiente, cree posible anular la fe porque asume que su proyección de realización es absoluta y total. Con la modernidad emergen las ideologías como pálida repetición de la estructura teológica fundamental que configura al mundo escindido entre sagrado y profano, entre finitud e infinitud; sus salidas son siempre dialécticas, están pensadas como soluciones, el mal se transforma en bien, la finitud en infinitud, la alienación en desalienación. Las ideologías son nostálgicas de la ‘plenitud de la infinitud’, para lo cual se proyectan a ordenar los dados de la finitud. Volcadas al fracaso y despojadas de la fuerza que podría otorgarles legitimidad, su resultado será el totalitarismo, que no reconoce la implacable lógica selectiva a la que conduce la afirmación del tiempo, su lógica nihilista, aquella que configura la ‘semántica de la anulación y de la fuga’, que caracteriza a la contemporaneidad. En la estética y en la filosofía contemporánea sólo algunos autores percibieron con claridad esta condición, Wittgenstein, Loos, Kraus, Schonberg; solo el relámpago del aforismo que atrapa el momento que huye, o la adustez de las líneas que configuran la forma de la estructura en la arquitectura, podrían contener y permitir que lo indecible de la experiencia sacral tenga cabida. Las estructuras lineales en la arquitectura de Loos rechazan cualquier encantamiento como realización de la promesa que esta inscripta en la fe. La ritualidad plasmada en la forma estética aparece como belleza que oculta, pero también permite representar la estructura del tiempo que es la de la duración de lo efímero; por ello las líneas de la arquitectura serán abstractas, y por tanto inmunes a la estabilización que reclama la creencia como cristalización histórica de la forma; la estructura loosiana está para evidenciar lo efímero. Es en esta ‘semántica de la nada’ donde se juega la vida, en su multivocidad, que es potencia, al cual acude consciente de la anulación que todo acto selectivo comporta; en la ciencia esto aparece con claridad en la vida de los conceptos, en el permanente ‘lidiar con la operación selectiva’, con esa operación que excluye posibilidades, que las anula, que las suspende. La fe en la contemporaneidad es aquello que está escondido en el acto reflexivo propio de la selectividad, en esa posibilidad que se anula, pero que se sabe esta allí en espera de su actualización. En la conceptualización, la nada aparece como posibilidad, como apertura, al punto de ser requerida por el pensamiento que se autoconstituye; la afirmación intelectualista de lo finito es deudora de lo infinito como apertura de posibilidades; es la fuerza del negativo (Hegel), es su nihilismo el que desata la apertura de lo posible, de la alteridad como posibilidad. La fe está siempre referida a aquello que, no existiendo, es posible; la fe se instala en la finitud y huye de ella al saber que está expuesta al devenir del tiempo que la anula; pero es justamente esa anulación la que establece la posibilidad de la fe. La nada está allí, advirtiendo que la posibilidad es otra, no aquello que se afirma positivamente. Se constituye así una ‘semántica de la nada’, única posibilidad de afirmación del pensamiento en la contemporaneidad. La semántica de lo no decible, de “aquello de lo cual es mejor callar”, la estética de lo mínimo, la del lenguaje del material, la de la fuga en el silencio que rechaza cualquier nostalgia de la plenitud de lo indistinto, que aparece solamente como posibilidad en el encuentro místico. La contemporaneidad expresada por el posmoderno es justamente el reconocimiento de la alteridad como posibilidad no actualizada (Luhmann). Un desconocido cruce de caminos filosóficos en el cual se encuentra Hegel con Wittgenstein, al menos con el primero en el cual aún no se perfila la asociación de lo no decible con el místico. Una condición que está inscripta en el mismo lenguaje, cuyo límite es el límite del mundo, frente al cual no hay pensamiento posible. Es esta la materia de la reflexividad; gracias a la fe, la nada es posibilidad, es apertura, que está dirigida al pensar, a su positivización, ahora consciente de su exposición al anulamiento que provoca el devenir implacable. Es a la nada en la cual se cree, en la cual se confía, es a ella a la cual se reconoce como potencia que abre y libera el horizonte del conocimiento.

Imágenes: Ryoji Iwata (Unsplash) | Pixabay

En la conceptualización, la nada aparece como posibilidad, como apertura, al punto de ser requerida por el pensamiento que se autoconstituye; la afirmación intelectualista de lo finito es deudora de lo infinito como apertura de posibilidades; es la fuerza del negativo (Hegel), es su nihilismo el que desata la apertura de lo posible, de la alteridad como posibilidad. La fe está siempre referida a aquello que, no existiendo, es posible; la fe se instala en la finitud y huye de ella al saber que está expuesta al devenir del tiempo que la anula; pero es justamente esa anulación la que establece la posibilidad de la fe. La nada está allí, advirtiendo que la posibilidad es otra, no aquello que se afirma positivamente. Se constituye así una ‘semántica de la nada’, única posibilidad de afirmación del pensamiento en la contemporaneidad. La semántica de lo no decible, de “aquello de lo cual es mejor callar”, la estética de lo mínimo, la del lenguaje del material, la de la fuga en el silencio que rechaza cualquier nostalgia de la plenitud de lo indistinto, que aparece solamente como posibilidad en el encuentro místico. La contemporaneidad expresada por el posmoderno es justamente el reconocimiento de la alteridad como posibilidad no actualizada (Luhmann). Un desconocido cruce de caminos filosóficos en el cual se encuentra Hegel con Wittgenstein, al menos con el primero en el cual aún no se perfila la asociación de lo no decible con el místico. Una condición que está inscripta en el mismo lenguaje, cuyo límite es el límite del mundo, frente al cual no hay pensamiento posible. Es esta la materia de la reflexividad; gracias a la fe, la nada es posibilidad, es apertura, que está dirigida al pensar, a su positivización, ahora consciente de su exposición al anulamiento que provoca el devenir implacable. Es a la nada en la cual se cree, en la cual se confía, es a ella a la cual se reconoce como potencia que abre y libera el horizonte del conocimiento.

Imágenes: Ryoji Iwata (Unsplash) | Pixabay

Nunca salí de paseo. Toda vuelta aquí ha sido meramente discursiva, un tropo en su acepción etimológica primigenia. Nunca tampoco he dejado de mirar por la ventana, lamentable y burguésmente. La ciudad (o eso) que veo me seduce, únicamente en tanto no llegue nunca a conocerla a cabalidad, no pretende abarcarla por completo; es una promesa que vale en tanto se mantenga así, en tanto no se cumpla.

Nunca salí de paseo. Toda vuelta aquí ha sido meramente discursiva, un tropo en su acepción etimológica primigenia. Nunca tampoco he dejado de mirar por la ventana, lamentable y burguésmente. La ciudad (o eso) que veo me seduce, únicamente en tanto no llegue nunca a conocerla a cabalidad, no pretende abarcarla por completo; es una promesa que vale en tanto se mantenga así, en tanto no se cumpla.