Francesco Rosati

Un muro, por definición, es una superficie continua vertical que delimita un área, encierra una porción de espacio, ofrece protección y seguridad.

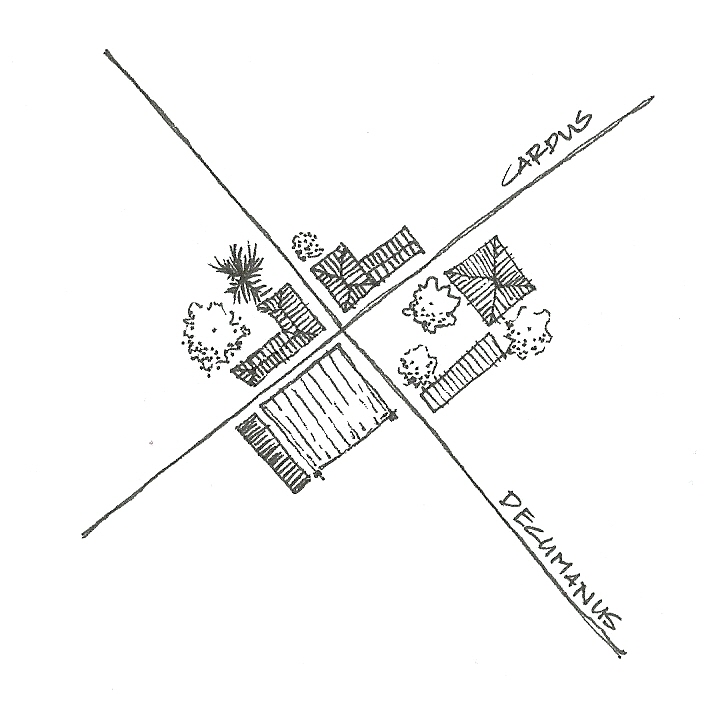

Leon Battista Alberti es el primero que define este elemento como el único fundamento generador de una construcción. Encandilado por la arquitectura romana, el arquitecto del cinquecento teoriza una verdadera y propia concepción muraria, reconociendo al muro como estructura de la cual, a través de un proceso de substracción, fue posible encontrar la columna. Esta última definida como puro objeto decorativo vendrá despojada de toda función tectónica. A través de la historia de la arquitectura nos es posible definir a esta concepción como errónea, dado que el muro nace como simple taponamiento de estructuras a esqueleto, sin ninguna función estructural. Gottfried Semper, a través de su análisis científico y etimológico que tomará forma en su arquetipo de la cabaña caribeña, subraya la naturaleza efímera de las primeras paredes, reconociéndolas en los tejidos entrelazados que taponaban la estructura a esqueleto de la tienda. El análisis de este último da testimonio entonces de la naturaleza originaria del muro que cumplía la tarea exclusiva de dividir el espacio para crear intimidad y proteger: el muro nace como tapiz. Semper, como prueba de esta naturaleza efímera, nos muestra cómo, por ejemplo, la etimología de la palabra alemana wand (muro) presente la misma raíz de la palabra gewand (vestido, indumentaria).

Leon Battista Alberti es el primero que define este elemento como el único fundamento generador de una construcción. Encandilado por la arquitectura romana, el arquitecto del cinquecento teoriza una verdadera y propia concepción muraria, reconociendo al muro como estructura de la cual, a través de un proceso de substracción, fue posible encontrar la columna. Esta última definida como puro objeto decorativo vendrá despojada de toda función tectónica. A través de la historia de la arquitectura nos es posible definir a esta concepción como errónea, dado que el muro nace como simple taponamiento de estructuras a esqueleto, sin ninguna función estructural. Gottfried Semper, a través de su análisis científico y etimológico que tomará forma en su arquetipo de la cabaña caribeña, subraya la naturaleza efímera de las primeras paredes, reconociéndolas en los tejidos entrelazados que taponaban la estructura a esqueleto de la tienda. El análisis de este último da testimonio entonces de la naturaleza originaria del muro que cumplía la tarea exclusiva de dividir el espacio para crear intimidad y proteger: el muro nace como tapiz. Semper, como prueba de esta naturaleza efímera, nos muestra cómo, por ejemplo, la etimología de la palabra alemana wand (muro) presente la misma raíz de la palabra gewand (vestido, indumentaria).

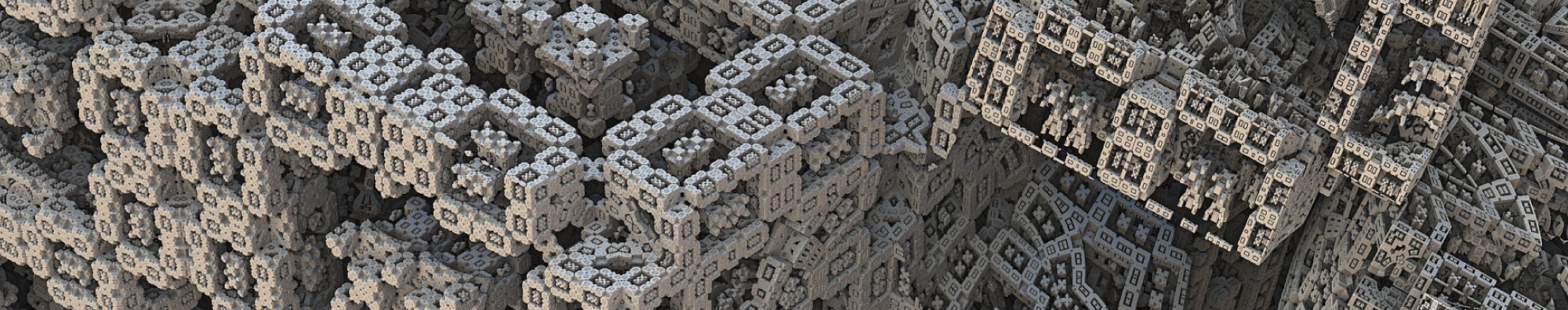

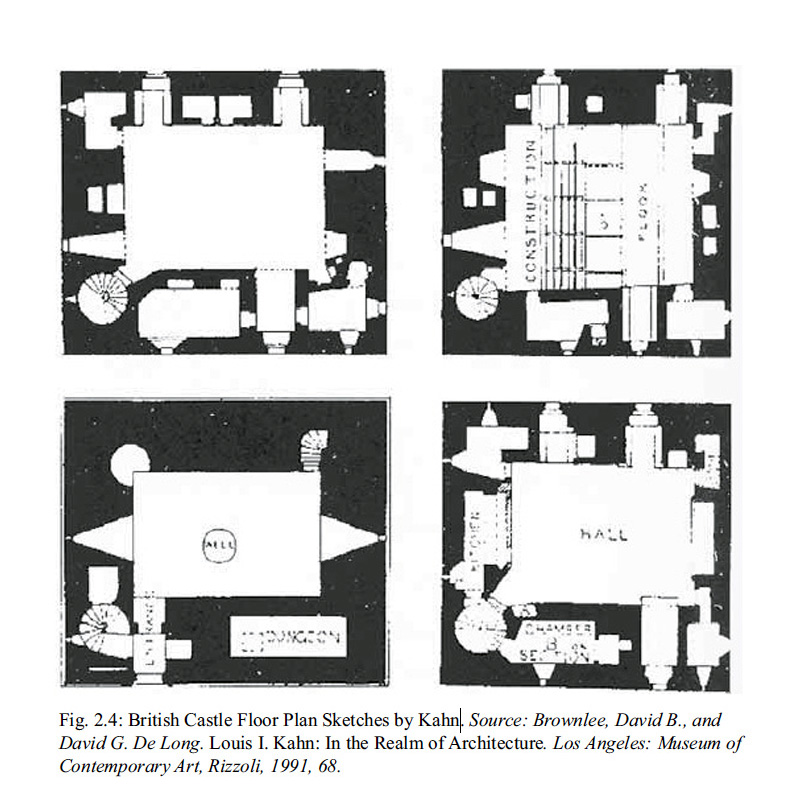

En estas dos visiones arquitectónicas es posible comprender la naturaleza compleja de un elemento como el muro, que puede por tanto desaparecer hasta convertirse en tapiz, pero al mismo tiempo crecer hasta convertirse en masa. Es fundamental e interesante detenerse a reflexionar cómo es posible que, alterando una simple proporción matemática (aquella de las tres dimensiones en el espacio), un muro pueda asumir significados diferentes. Pensando banalmente en la dimensión del espesor de una pared, es posible que un muro pierda su naturaleza divisoria y adquiera en cambio la apariencia de una gruta. Los castillos ingleses, estudiados e interiorizados por Louis Khan, son un testimonio fundamental para entender este proceso.

El grosor exagerado, justificado por el peso de una construcción en piedra, altera la percepción del muro: el espacio se configura como el resultado de un proceso de substracción de materia de una masa muraria. Los nichos habitables que se han excavado niegan nuestra percepción del muro que ahora aparece como una caverna. El propio Khan retomará este tema arquitectónico tratando de trasladarlo hacia las modalidades constructivas del siglo pasado: más que excavar muros de un metro indagará cómo deformando y modelando un muro de 30 centímetros este pueda percibirse como una gruta.

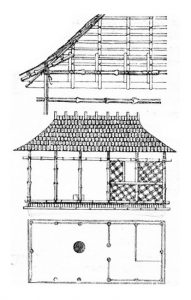

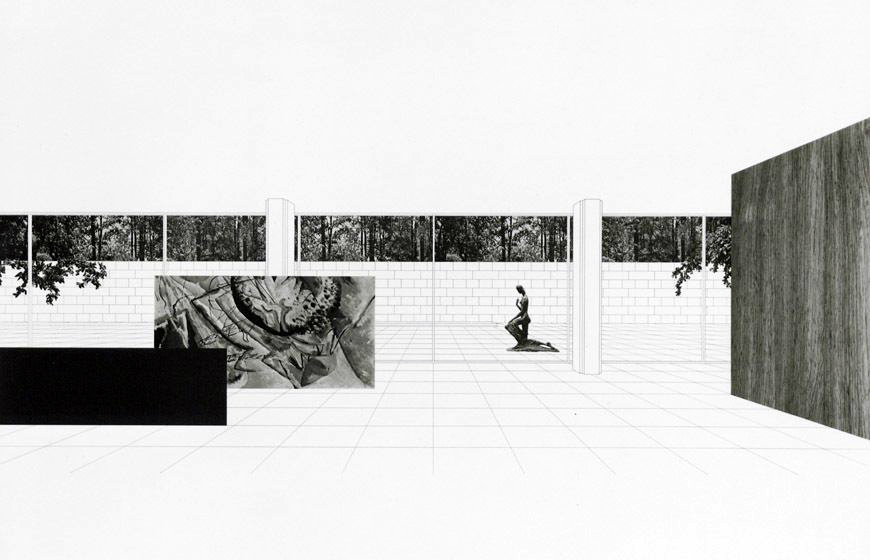

Al contrario, es posible que un muro pueda desaparecer hasta convertirse en una pared de 2-3 centímetros, un folio bidimensional (como sucede literalmente en la tradición japonesa) que esté en capacidad de alterar la percepción del espacio. En la obra de Mies van der Rohe cobra sentido la idea semperiana de pared completamente vaciada de toda función estructural. El muro para él pierde su significado propio. Mies elimina ese elemento a favor de un ‘espacio fluido’ al interior del cual el muro aparece solamente como un pequeño obstáculo, asume un carácter mucho más objetual, subrayado a menudo por materiales preciosos, como por ejemplo la famosísima placa de onix del pabellón Barcelona. Las paredes, además, nunca llegan hasta el techo, en efecto no lo sostienen, sino que aparecen como objetos espaciales donde no se transmite la idea de masa, sino más bien de volumen.

Al contrario, es posible que un muro pueda desaparecer hasta convertirse en una pared de 2-3 centímetros, un folio bidimensional (como sucede literalmente en la tradición japonesa) que esté en capacidad de alterar la percepción del espacio. En la obra de Mies van der Rohe cobra sentido la idea semperiana de pared completamente vaciada de toda función estructural. El muro para él pierde su significado propio. Mies elimina ese elemento a favor de un ‘espacio fluido’ al interior del cual el muro aparece solamente como un pequeño obstáculo, asume un carácter mucho más objetual, subrayado a menudo por materiales preciosos, como por ejemplo la famosísima placa de onix del pabellón Barcelona. Las paredes, además, nunca llegan hasta el techo, en efecto no lo sostienen, sino que aparecen como objetos espaciales donde no se transmite la idea de masa, sino más bien de volumen.

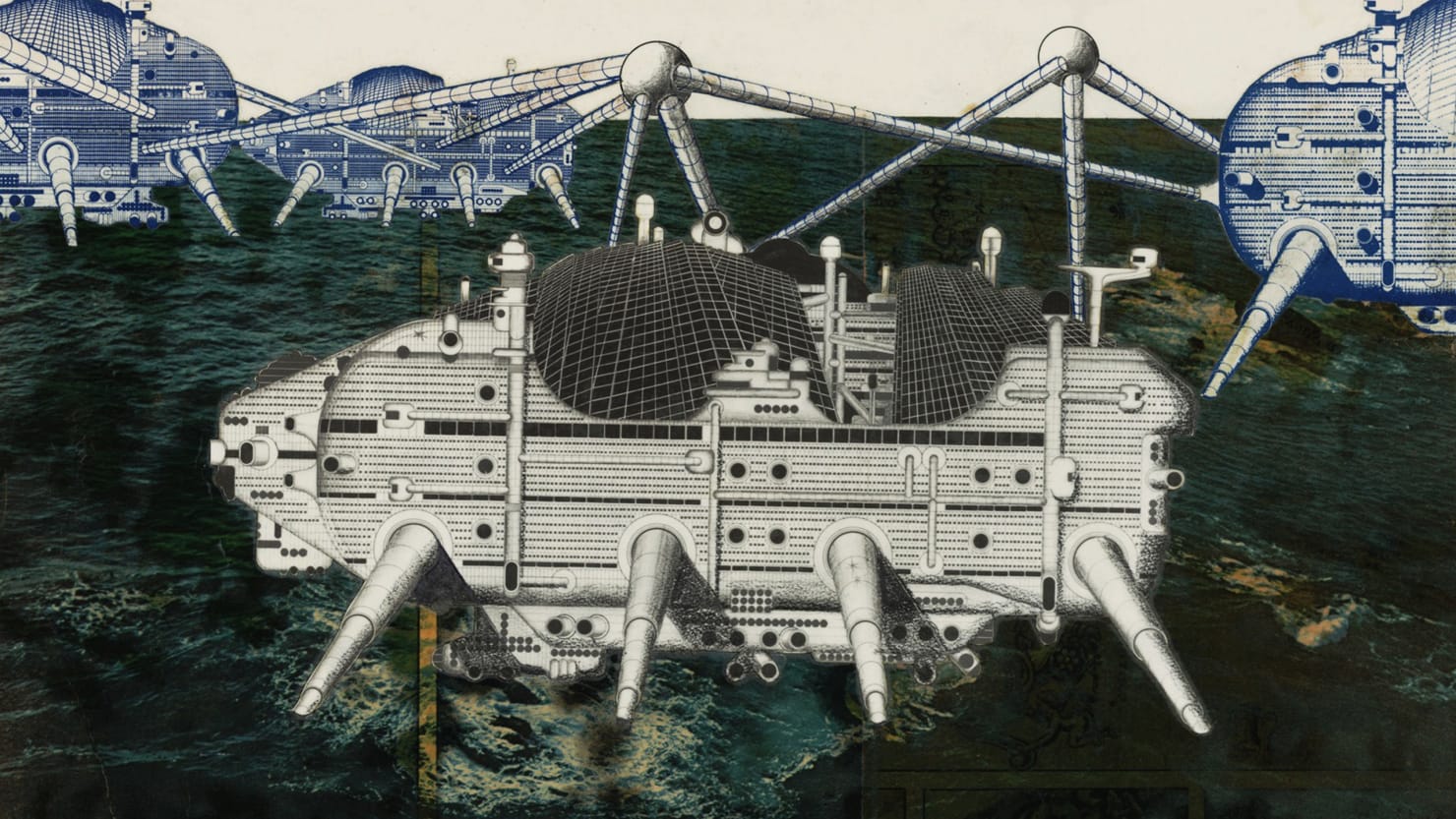

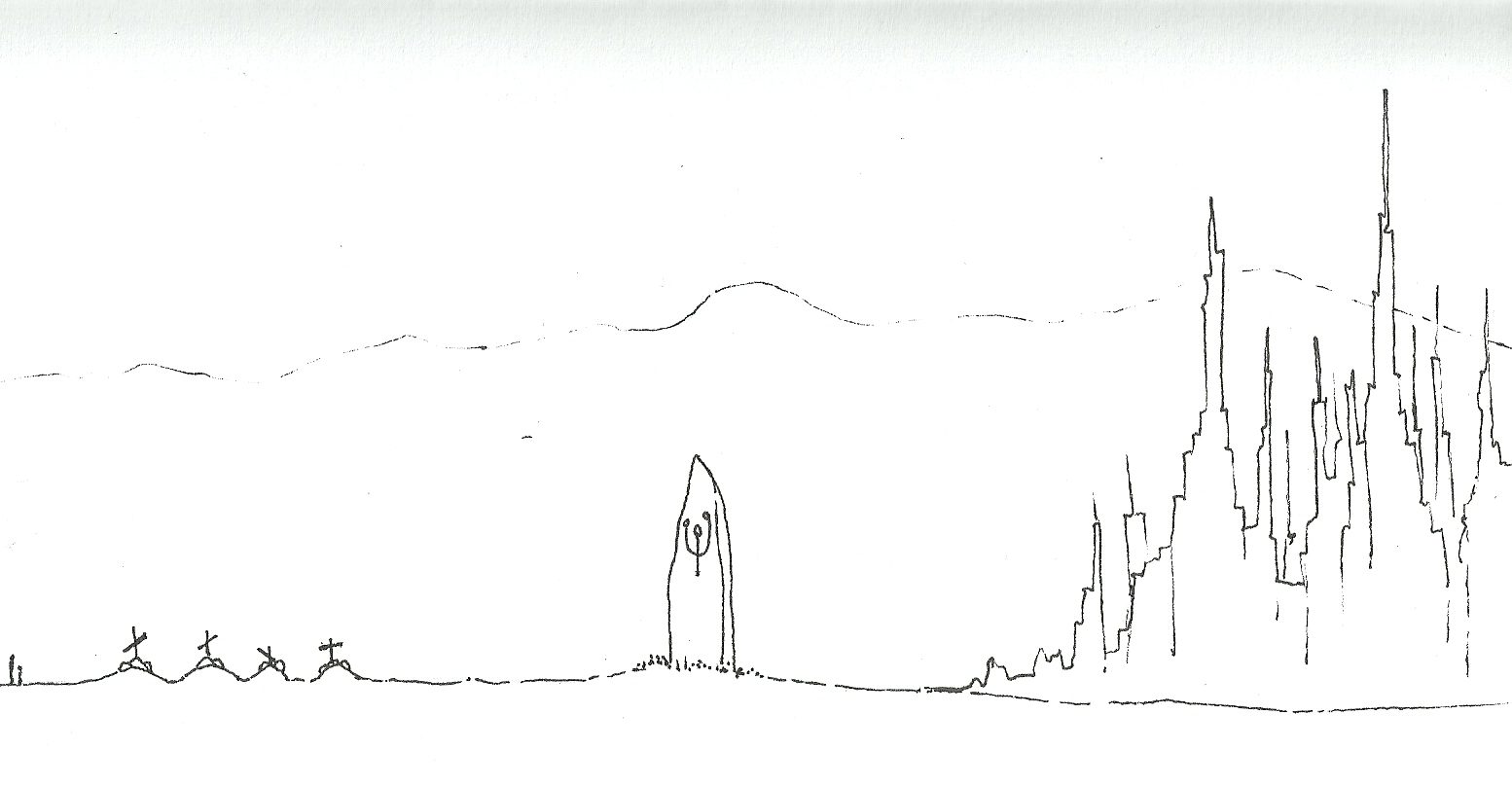

Esta idea objetual de muro está representada en la obra de Richard Serra que indaga ulteriormente las proporciones entre el muro y el espacio que lo circunda. Las sutílisimas placas de metal que Serra utiliza no permanecen bidimensionales como las paredes de Mies, sino que deforman el espacio en tres dimensiones, cuestiónandolo de manera continua. En la obra East-West/West-East se alcanza el más alto nivel de abstracción del concepto de muro y contradictoriamente su aniquilación, nos confirma cómo un no-muro puede de todas maneras mentalmente establecer y representar una división en nuestra mente, convirtiéndose ahora en un punto de referencia en la infinitud del desierto de Qatar.

Como arquitecto, a menudo me he interrogado sobre los posibles componentes de un muro y cómo es posible negarlo conceptualmente. La tridimensionalidad y la bidimensionalidad de este elemento seguramente son factores que pueden alterar la percepción. Es posible averiguar a través de aprestamientos arquitectónicos una nueva y distinta experiencia del muro.

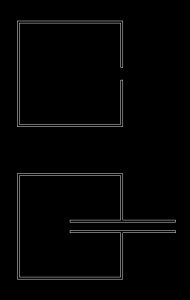

Por ejemplo, a menudo se experimenta un muro atravesándolo, pasando a través de su espesor, descubriendo por tanto lo que esconde. ¿Qué sucedería si no existiera, por ejemplo, una simple puerta, sino que fuera necesario acceder a través de una galería a otra habitación? Si el atravesar un muro fuera posible solo mediante el paso a otro ambiente, este seguramente nos impediría percibir el muro.

Por ejemplo, a menudo se experimenta un muro atravesándolo, pasando a través de su espesor, descubriendo por tanto lo que esconde. ¿Qué sucedería si no existiera, por ejemplo, una simple puerta, sino que fuera necesario acceder a través de una galería a otra habitación? Si el atravesar un muro fuera posible solo mediante el paso a otro ambiente, este seguramente nos impediría percibir el muro.

Por lo tanto, el muro sería leído conceptualmente como un elemento abstracto. Lo mismo sucedería si un muro no fuera nunca atravesado, sino más bien saltado.

Por lo tanto, el muro sería leído conceptualmente como un elemento abstracto. Lo mismo sucedería si un muro no fuera nunca atravesado, sino más bien saltado.

El muro, en este caso, permanecería simplemente como una pared abstracta que nos separa de lo desconocido, y en ese punto no sería ya un elemento que divide, dado que no podríamos estar conscientes de lo que nos está separando. Para resumir, por lo tanto, negando el atravesamiento de un muro, la experiencia espacial que vivimos anula la acostumbrada idea de separación, el muro más que dividir se convierte en contenedor de ambientes a los cuales somos “catapultados”. Si esto aconteciera por ejemplo en una habitación, sería improbable reconstruir mentalmente el plano porque no estaríamos en grado de reconocer los muros que lo componen, sino que todo ambiente se convertiría en un espacio en sí, donde las paredes aparecerían simplemente como habitaciones vistas desde el exterior, independientes la una de la otra, tantos pequeños mundos imposibles de vincularse en el conjunto.

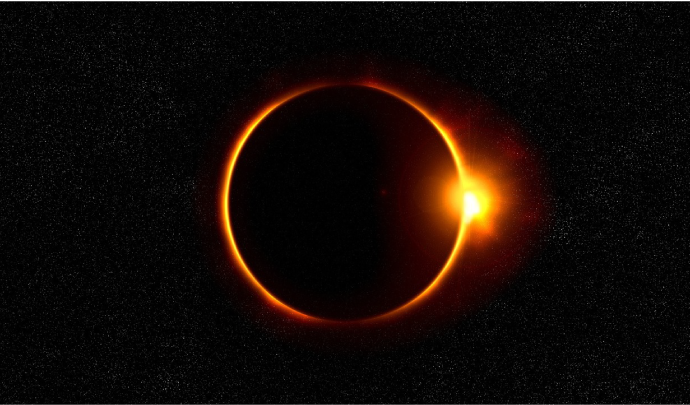

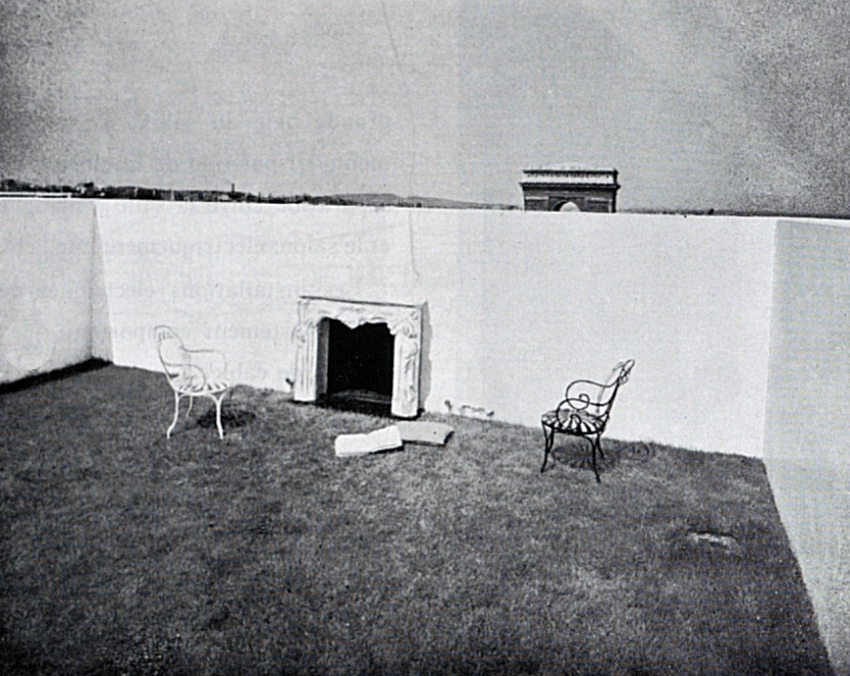

Cuando entonces hablamos de muro en arquitectura es necesario profundizar en la naturaleza y experiencia espacial que vive el hombre en relación a este elemento. Leer este elemento como algo que separa o que sostiene es una lectura reductiva, superficial, que nos impide trascender el significado de este elemento. Usando la metáfora de la valla leopardina que la mirada excluye, el muro ofrece su dualismo intrínseco: si bien es un elemento que separa, sin el no podríamos imaginar el infinito que está más allá.

Cuando entonces hablamos de muro en arquitectura es necesario profundizar en la naturaleza y experiencia espacial que vive el hombre en relación a este elemento. Leer este elemento como algo que separa o que sostiene es una lectura reductiva, superficial, que nos impide trascender el significado de este elemento. Usando la metáfora de la valla leopardina que la mirada excluye, el muro ofrece su dualismo intrínseco: si bien es un elemento que separa, sin el no podríamos imaginar el infinito que está más allá.