Santiago Zúñiga

El hombre idéntico y fiel a sí mismo, acendrado en la modernidad, fija una correspondencia entre la conciencia y la existencia, como si aquel Yo, principio incontestable de unidad (Descartes), no tuviese resquicio ante la diferencia proveniente del Otro. El mismo gesto reflexivo, enunciado esta vez a modo de imperativo categórico, y en clara continuidad con este primer momento, se extiende hasta Kant, quien define la unidad de la apercepción originaria en la Crítica de la Razón Pura: “La representación del Yo pienso debe poder acompañar cualquier otra representación”. Así, a partir aquella instancia, la conciencia clara de sí, única y permanente, queda advertida frente al designio de una grieta. Sin embargo, el relato del peregrinaje humano en torno al fundamento último de su identidad, no termina ahí, porque lejos de indicar la imagen única y definitiva que habrá de aceptarse sin falta, como el reflejo conciliatorio del espejo, Kant reintroduce la duda en la juntura más íntima del sujeto, éste debe poder… ¿Qué ocurre si no puede? ¿Por qué no se trata de un hecho? ¿Qué se desprende de esta exigencia entre el deber y el poder?

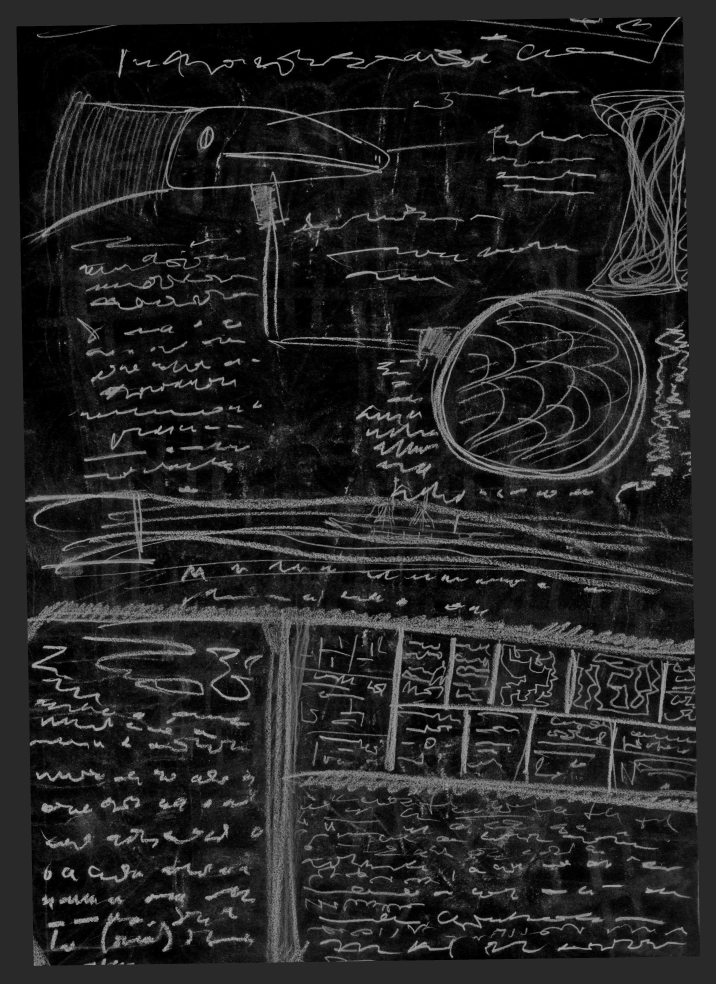

Al contrario, el postulado de la plena identidad, llevada al paroxismo del legado moderno, en tanto imagen que no difiere de quien la piensa, recae en la ilusión de saciedad. Jean-Christophe Goddard en Violencia y Subjetividad identifica al ser puramente subjetivo, producto del “cogito” sin intervalo ni desecho, con la locura misma. La diferencia inequívoca entre la mera pulsión y el deseo del mundo, marca la distinción entre la repetición, y la demanda de reconocimiento que expone la diferencia del sujeto; aunque, desde la metapsicología freudiana (Pulsión y Destinos de Pulsión), no es posible sostener al deseo sin una pulsión, a saber, sin un impulso de origen interno que traduzca su expresión a través de un objeto de la cultura. En otras palabras, el sujeto deseante crea un lazo e inquiere acerca de un devenir incesante, de ningún modo suscrito a una forma estática, sino a una figura extática, en permanente negación de la homeostasis descrita por Freud en “Más allá del principio del placer”. En ese sentido, quien pretende la fatal comunión con el todo (Nijinsky escribe en su diario: “Yo soy Dios. Dios está dentro de mí”, el Presidente Schreber, cuyo caso fue analizado por Freud, asegura en su relato que fue sodomizado por Dios), obtiene cierta salvedad solo a través de la obra que comunica el conjunto de fuerzas y mociones pulsionales. Aquel sujeto testimonial, abocado a la concreción del deseo más allá de sus goznes, configura la condición humana en relación a un otro inabarcable e irreductible al presupuesto ontológico que pretende fijarlo de una vez por todas (él o ella son…)

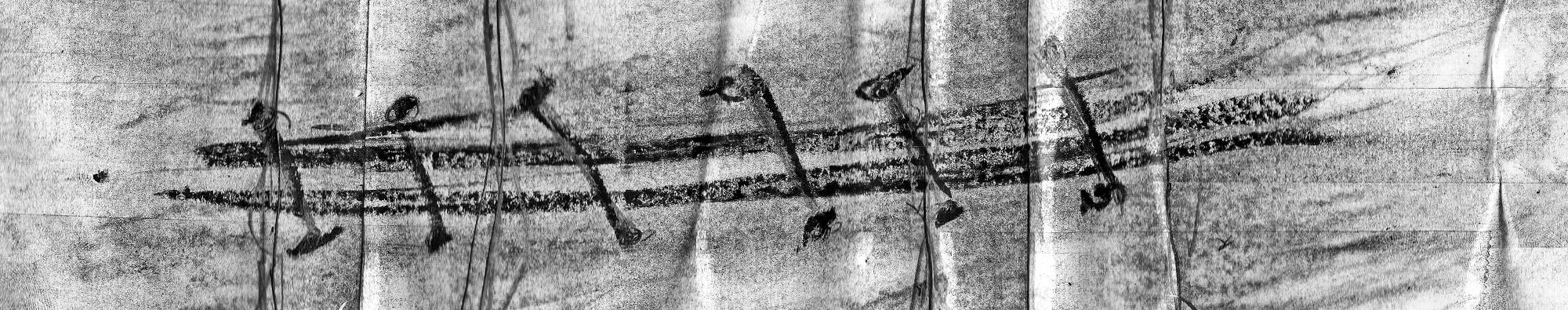

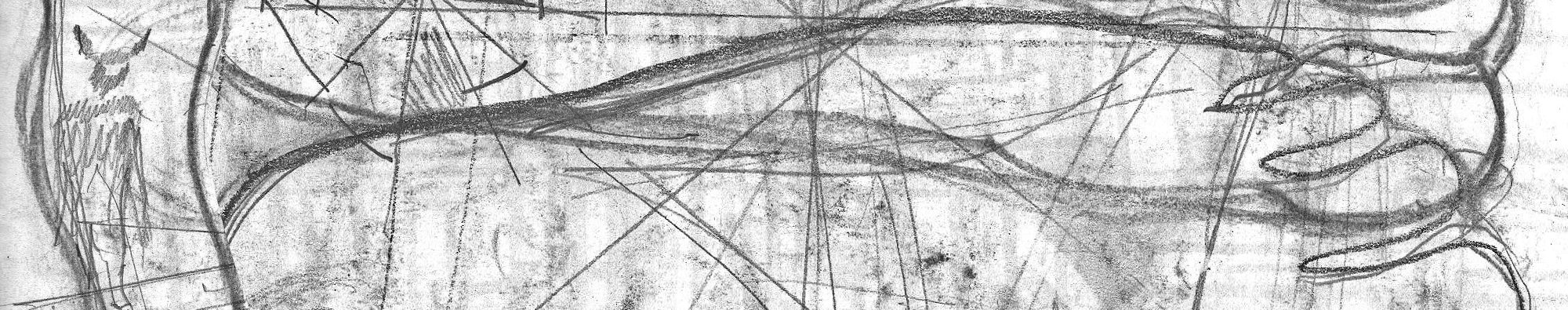

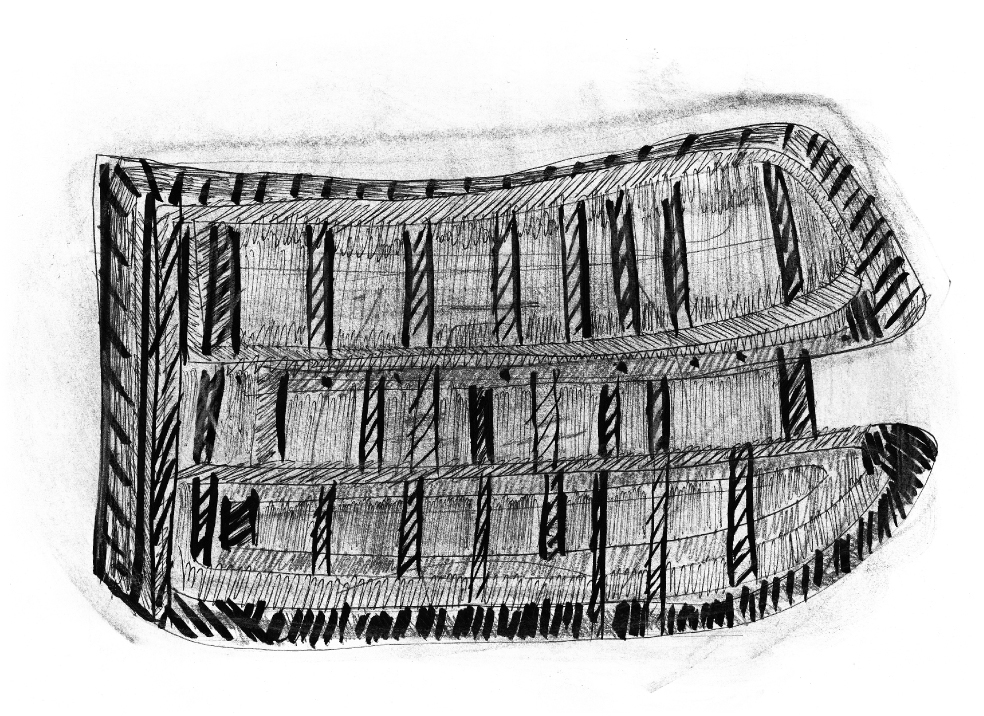

Así, Gilles Deleuze (El Anti-Edipo, La Lógica de la sensación), persigue la senda de la máquina deseante y describe al sujeto errante, cuya condición inorgánica (es decir, “no funcional”) está regida por la intensidad iniciática de toda vida; el cuerpo sin órganos presenta la fragilidad de la carne expuesta al mundo abrumador. Según Deleuze, la carne es la zona intersticial del hombre y la bestia, depósito de toda tensión vivida, objeto privilegiado de conmiseración y a la vez, motivo indisociable de la pintura de Francis Bacon. El asombro frente a Bacon proviene de la sensación, del límite que reúne al sujeto y al objeto, tanto al cúmulo de nervios, como al acontecimiento imprevisible. En tal caso, asegura Deleuze, quien atestigua el advenimiento de algo a través de la sensación, no lo hace sin sentir su propio devenir en la sensación, allí donde se difumina el linde entre lo percibido y el cuerpo percipiente. La obra de arte acoge las variaciones intensivas de una sola figura, testimonio de una sensación que de estar presente, capta las fuerzas que la conducen.

Las figuras de Bacon absorben el movimiento, a la manera de cuadros superpuestos de un mismo sujeto fotográfico en distintas posturas (el estudio del pintor guardaba fotos incontables de cadáveres y cuerpos en movimiento). No es un hombre, sino un animal, Cristo (Nijinsky se identifica con el sentir de Cristo), la mujer de Dios (Schreber), variados son los modos del devenir que convocan la intensidad del cuerpo histérico, excesivamente presente para sí mismo y para el otro. De ahí que la extrema dispersión del sujeto sacrificial, se conjuga con su extrema contracción. El análisis de las pulsiones, sobre el cual Deleuze discurre por momentos en el sexto capítulo de Lógica de la sensación, se desprende en parte de las reflexiones hechas por Henri Maldiney en Pensar el Hombre y la locura ; en aquel conjunto de ensayos, en el cruce de la psiquiatría y la estética, Maldiney advierte una dirección centrípeta y otra centrífuga de la dinámica pulsional, asimilable a la contracción absoluta del mundo para un sujeto pasible, y de manera simultánea, a su total dispersión en la representación de sí como multiplicidad.

Desde esa perspectiva, la libertad como devenir no puede ser colmada ni tampoco sustraerse al designio de una forma previa; para Levinas en Trascendencia y Altura, por ejemplo, el deseo de lo absolutamente Otro corresponde a un sujeto hecho a medida de su propia falta, sin pretensión alguna de apropiación sobre la identidad del mismo. La mirada omnisciente, capaz de obtener una perspectiva absoluta sobre el ser, no es sino una ilusión que parte del sujeto y se proyecta sobre el mundo como espectáculo inasible; esa mirada ávida (Lacan, seminario XIX), enredada en el fantasma de la plena potencia, define a la pulsión escópica. La pulsión de la mirada, sin embargo, puede sublimarse a través de la contemplación de la obra pictórica, a modo de imagen o “ejemplo” que muestra cómo alguien (el artista) es capaz de vivir gracias a la explotación de su deseo. Lacan le atribuye a este desplazamiento de la pulsión, la función de “dompte-regard” (domadora de la mirada). En consecuencia, cierta conciliación con el origen de la falta, es posible a través de la obra como tentativa inacabada que crea un nexo, en tanto demanda de reconocimiento significante. De ahí que la palabra por ejemplo, adquiera cierta primacía para Levinas, no como “Sinngebung” o donación de sentido, sino como significación o principio de trascendencia. La figura de la alteridad presente como rostro, más allá del Yo que se proyecta incesantemente en la ilusión de la plena identidad, desborda infinitamente la medida de todo conocimiento, sostiene Levinas en Totalidad e infinito.

Esta vez, el Yo incompleto, nómada, rehúsa cualquier subsunción o reducción al principio de una representación única, no se deja ver por completo ni recae en el dominio de una mirada única. La epifanía del otro adquiere así un carácter distinto a la pretensión del significado, porque el otro Yo no es, sino que está (aquí, el castellano presenta una ventaja única, intraducible al francés), transita, deambula y deviene, intenta salvar la diferencia que indefectiblemente le concierne, sin saturarse en la ilusión del hombre aislado en su satisfacción.