Andrés Cadena

Entiendo que hablar actualmente de la ciudad es igual a percibirla desde una ventana: partir de un vislumbre, de algo que se entrevé, e imaginar el resto. La ciudad completa o total es algo ilusorio, porque la idea de totalidad o unidad (aplicada a una urbe, en este caso) es una imposición de la Modernidad, que emplazó al individuo en el centro de todo, y lo hizo unidad de medida, fundamento de la ley y la ciencia, cedazo del mundo. Las ciudades, así, arrojan al individuo moderno frente al mito, lo abocan al relato de un pasado (o explicación de un mundo) que no alcanza a dominar, y que por eso debe conformar mediante la invención. Las ciudades preexistían a la era moderna y han sobrevivido siglos y cosmovisiones. Son un ente que pone de manifiesto la incompatibilidad de encerrar un concepto en una palabra. Así, el adjudicar el nombre de «ciudad» a aquel encuadre que veo desde mi ventana es tan inexacto como pretender que desde algún punto de vista —conceptual incluso— se alcance alguna vez a hablar de todo lo que es una ciudad.

*

Esa ficción, el afirmar que la ciudad se encuentra del otro lado de la ventana, es posible gracias a tres indicios: aquello que puedo efectivamente percibir a través del vidrio; la sugerencia de que más allá del borde de la ventana la ciudad continúa (en aquello que no veo); y el hecho de que más allá del marco de la ventana, es decir la pared de bloque y cemento, comparte mi habitación la materia con que está hecha la piel del animal urbano. Los tres indicios operan bajo la lógica de la continuidad y de la contigüidad. La vida urbana —la idea o el relato que de nuestra vida nos hacemos— está también signada por tales dinámicas. En términos retóricos, la metáfora en nuestro medio ha sido reemplazada por la metonimia o la sinécdoque: ver por la ventana y decir que se observa la ciudad es adjudicar a la parte el nombre del todo. La figura retórica de la metonimia se basa en una cierta vecindad de los elementos puestos en relación, que no había en la metáfora, reino de la creatividad, la reinvención, el traslape de una imagen distante —mientras más distante, mejor— sobre otra. La continuidad de sucesos, a veces amontonados, es clave en la lógica de la geografía urbana, que roza el hacinamiento —uno a continuación de otro— de dramas personales, el apelotonamiento de voces y vidas en compartimentos de un gigantesco espacio, que resulta im-personal en (por causa de) su acumulación de personas. Veo por la ventana y no es infrecuente dar con alguien que, en alguno de los edificios circundantes, esté haciendo lo mismo. A eso que ellos observen, de seguro, le darán el nombre de ciudad, aunque difiera claramente de aquello que yo miro. La ciudad tiene de tropo que invita a la polisemia.

*

En otro giro retórico, me atrae la idea de decir que si la ciudad es lo de más allá o lo otro con respecto al encuadre de mi ventana, puedo decir que la idea de ciudad que me hago desde aquí es todo menos la ciudad. Mi ciudad nace de la imposibilidad de definir el vocablo y, en consecuencia, nace de negarla. Y pienso que quizás no haya nada más burgués que el negar la ciudad. Tampoco hay nada más burgués que la novela, el género urbano por excelencia; y hay pocas cosas tan burguesas como hablar sobre la ciudad viéndola desde una ventana, o desde una torre de marfil; y no hay nada más burgués que el arribismo —patrimonio de la acumulación y la urbanidad— y que anhelar adquirir una torre de marfil. En tal sentido, no hay nada más burgués que preferir la metonimia (el tropo) por sobre la ciudad.

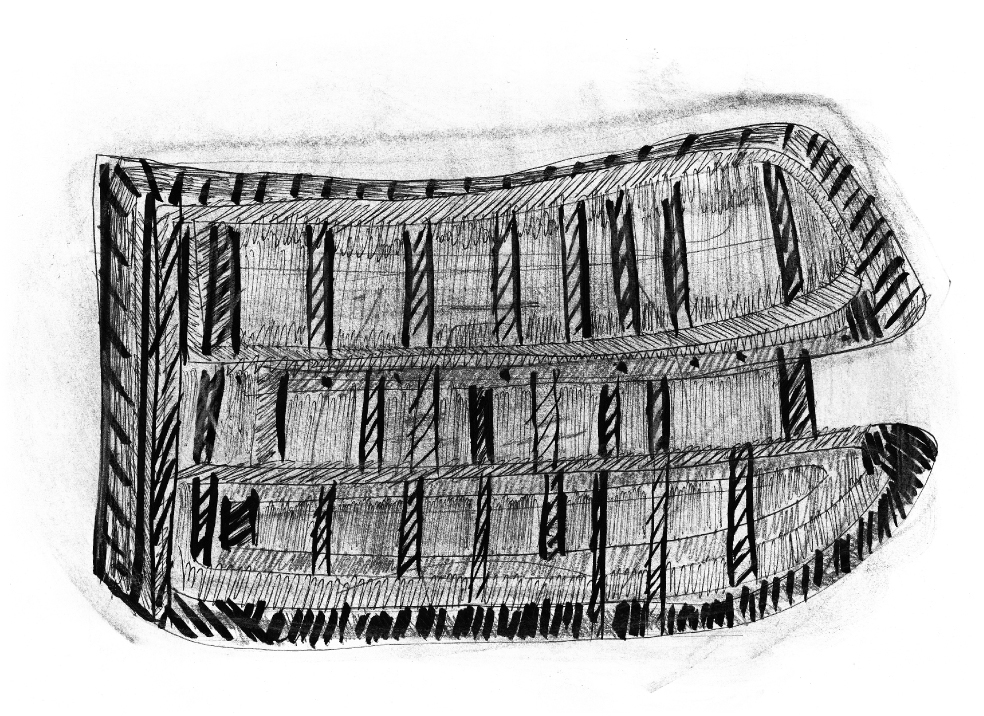

Desconocido

Fragmento de un fresco: mujer en un balcón, 10 AC.

The J. Paul Getty Museum

*

Si a lo que miro por la ventana le doy el nombre de una determinada ciudad, y lo mismo ocurre con mi vecino, coincidiendo ambos en dicho nombre, estamos abocados no a la mentira ni a la inexactitud, sino a la experiencia de lo fragmentario. Esa ciudad que anida bajo un nombre dado está hecha de los fragmentos a los que cada citadino contribuye desde su particular ventana. Lo fragmentario no desdice de lo metonímico sino lo refuerza: solo puede haber continuidad entre lo discernible, solo puede darse contigüidad entre dos entes que no son lo mismo pero cohabitan. Si quiero escribir desde la ciudad —poco importa que sea o no sobre ella—, el resultado será fragmentario. Si escribo mirando por la ventana de mi habitación, no puedo obviar que soy un fragmento. La idea de que soy un fragmento parte de algo más, se asemeja (como este símil) a la idea de que la ciudad existe. O, más precisamente, se basa en dicho símil, se desprende de aquel tropo.

*

La contigüidad necesita de la idea de límite, de un marco que divida un ente de otro. Encuentro difícil pensar en marcos y no regresar a la obra de René Magritte. Quizás no he hecho más que parafrasearlo al decir que aquello que miro por mi ventana, la ciudad, no es la ciudad. Pero también señalé la importancia del marco, de que el marco de mi ventana comparte materialidad con el (aspecto) concreto de la urbe; y que ello daba cuerpo a la continuidad del lugar-en-donde-estoy con la ciudad. Me parece importante que se remarque la materialidad del marco, que se remarque su existencia, que el marco pase al centro cuando siempre ha sido frontera, lo que delimita el adentro del afuera. Y esta última idea es la que, creo, nos conduce hasta Magritte.

*

Sobre todo en dos de sus cuadros, La llamada de las cimas y La condición humana, se establece dicho juego. En ambas hay una pintura en primer plano, y atrás, a través de una ventana, se observa paisajes que no se diferencian de la obra, como elidiendo la existencia del borde de la pintura (que aquí carece de marco). Podría decirse que ambos cuadros hablan sobre —o ponen en cuestión— el estatuto ficcional de la obra de arte. En La llave de los campos, en cambio, se observa una ventana rota que deja ver, más allá, un paisaje natural (una apacible pradera); los pedazos caídos de la ventana, en el suelo y apoyados a la oscura pared, muestran haber contenido la misma imagen que se divisa a través del vidrio, sugiriendo que en el cristal ya estaba plasmada la naturaleza exterior. Ahora de esa obra solo quedan fragmentos de aquello que conformaba, justamente, el mismo paisaje que se puede apreciar por la ventana rota. ¿Dónde estaba el paisaje que mirábamos (cuando la ventana no estaba rota)?, parece preguntarnos Magritte, ¿dónde se ubicaba o posaba nuestra mirada? El vidrio de la ventana es metáfora de la mirada, porque sin él solo habría unos ojos y una pradera lejana; la ventana es aquello que nos recuerda que la necesitamos para, por intermedio de ella, poder mirar el paisaje; y la composición de determinada pradera —un par de árboles disímiles en la cima de una tenue loma— existe solamente en (tanto existe) el marco de la ventana. Así, la idea del paisaje que nos formamos en la mente al observar por la ventana, aunque nos muestre la pradera, no deja nunca de hacernos referencia a la ventana, aunque la obviemos: nunca la perdemos de vista; es más, pone de manifiesto nuestra vista, y en tal sentido es nuestra vista. Como para llegar a una idea recurrimos al lenguaje. O como para llegar a la ciudad nos asomamos a la ventana. Magritte, en estas pinturas, aborda como nadie el tema de la contigüidad.

*

La articulación (que exige la contigüidad) de los distintos fragmentos es algo imaginario, no se da, no existe; es el esfuerzo que se hace —una fuerza creativa— por juntar algo que no se ha originado junto. Que simplemente se avecina. Así como el término avecinar funde una relación espacial con una connotación temporal —la relatividad física resuena mucho en el medio urbano—, la ciudad es una dimensión en sí misma y es, así, esencialmente imaginable; o, con más precisión, posiblemente imaginada; y en tanto posibilidad, se encuentra en el futuro. La ciudad siempre se avecina; es decir que la ciudad (que no existe en sí) podría ser ese algo (si existiese), solamente en un futuro. Así, la ciudad es porvenir y es por-ir. Está ahí afuera, del otro lado de la ventana, (casi) llamándonos.

*

No hay nada mejor que pueda hacer por acercarme a la ciudad que dejar de verla por la ventana, y salir a caminar por ella. Valéry decía que el lenguaje poético se asemeja a los movimientos o pasos que se dan en la danza: cada uno vale en sí mismo, no importa hacia dónde nos dirija (luego, por eso el danzante da vueltas, hace piruetas que no le conducen a destino alguno, regresa sobre el mismo lugar ejecutando belleza). El lenguaje ordinario, prosaico, en cambio, semeja a los pasos que se dan en un paseo, para trasladarse de un lugar a otro: cada uno vale en la medida en que permite dar otro más, con sentido determinado, con dirección fija y un destino que, una vez alcanzado, valida todos los pasos dados para llegar allí. El paseo por la ciudad es la única forma concreta de articular los fragmentos de que está hecha la urbe; el caminar por la calle es un asunto prosaico; el género de la ciudad es la prosa, la narrativa —y no la poesía, ni la mitología ni la epopeya ni la dramaturgia—. Pienso en la importancia del Lazarillo como fundamento de la novela moderna: más allá de la picaresca, lo que le dota de actualidad es que hace un retrato de la vida urbana. Lázaro es quien guía en un camino; camino como el que describe Valéry. Tan prosaico como caminar en la ciudad que veo por la ventana.

*

Nunca salí de paseo. Toda vuelta aquí ha sido meramente discursiva, un tropo en su acepción etimológica primigenia. Nunca tampoco he dejado de mirar por la ventana, lamentable y burguésmente. La ciudad (o eso) que veo me seduce, únicamente en tanto no llegue nunca a conocerla a cabalidad, no pretende abarcarla por completo; es una promesa que vale en tanto se mantenga así, en tanto no se cumpla.

Nunca salí de paseo. Toda vuelta aquí ha sido meramente discursiva, un tropo en su acepción etimológica primigenia. Nunca tampoco he dejado de mirar por la ventana, lamentable y burguésmente. La ciudad (o eso) que veo me seduce, únicamente en tanto no llegue nunca a conocerla a cabalidad, no pretende abarcarla por completo; es una promesa que vale en tanto se mantenga así, en tanto no se cumpla.

*

La primera vez que vi —¿que participé, viendo?— una escena sexual fue a través de una ventana. Eran las fiestas de la ciudad y era mi adolescencia. Solía deambular con mis amigos entre las pocas botellas que nos alcanzaban con las mesadas juntas, y los deseos por ir hacia algún lugar y encontrarnos con alguien más; era como ser habitantes de las ganas. Derivábamos así de una casa a otra, de un conocido a una amiga, del vecino de alguien a visitar a alguna muchacha pretendida por uno del grupo. Fumábamos, pueriles, sin parar, y pensábamos que lo teníamos todo bajo control; que todo era posible y que solo nos restaba concretarlo. Una tarde, nos encontramos en el departamento de alguna amiga de algún amigo de alguien, retomando energías o mendigando provisiones para continuar la jarana. La luz violeta del crepúsculo se diseminaba entre las calles como advirtiendo que poco luego se vendría la noche. Una especie de melancolía adolescente, vacía, me empujó al borde del ventanal que arrojaba la vista sobre un parque aledaño, con nombre de país europeo. Las ramas de los árboles reconcentraban la oscuridad creciente, como si fueran lóbregos cardúmenes mecidos cada tanto por el viento. Las luces de los postes poco hacían en medio de la ciudad decolorada, acaso pedacear más, para la vista, los diferentes cuerpos que la componían. En eso, fijé mis ojos en una escena que empezaba a desarrollarse casi a mis pies, unos diez pisos abajo, sobre la calzada, en un auto parqueado frente al edificio. Desde la altura en que me encontraba, tenía una perspectiva casi cenital del auto, de modo que observaba, a través de su ventana delantera, que en el asiento del copiloto, reclinado hasta la horizontalidad, una pareja estaba teniendo sexo. En realidad no alcanzaba a distinguir ambos cuerpos, apenas percibía el del hombre, su pantalón bajado hasta las rodillas, las nalgas —blancas en medio de la oscuridad de la noche naciente— vibrando (desde tan arriba eran eso, vibraciones más que embates) con ritmo constante, la espalda (vestida) inexpresiva y la nuca anónima. El hombre yacía ocultando la totalidad de la mujer, de quien apenas veíamos hebras del pelo largo regadas hacia los costados, y el perfil de unos muslos, algo abiertos para posibilitar el acto. Llamé a mis amigos, y pronto todos nos contagiamos de una excitación que manaba del encuentro carnal que atestiguábamos, de la atmósfera festiva de la ciudad que convocaba al exceso, de la emoción que sin palabras nos dominaba frente a algo que no habíamos vivido pero que moríamos por experimentar, de la complicidad que nos hermanaba —a esa edad, todo nos hermanaba— frente a tanto que veíamos y nos era desconocido. Quizá fuera porque nos sentimos más que nunca un solo cuerpo con la ciudad del otro lado del vidrio: la misma oscuridad que la inundaba nos llenaba por dentro, tan poco podíamos discernir entre nuestras propias pasiones, como si entrañáramos mundos en permanente penumbra. Nos desbordó la emoción, que dio paso a la risa y, obviamente, a los gritos y silbidos que emitimos a la pareja, abriendo la ventana. Nos desbordamos también nosotros, queríamos salir de donde estábamos, no solo del departamento, sino de nuestros cuerpos, de nuestra edad, de nuestra condición de niños de familia que miran, virginales, cómo unos fornican con otros. Queríamos salir a la ciudad, bajar los diez pisos y alcanzar la calle; pero no podíamos despegarnos de junto al vidrio, y sabíamos que si llegábamos a la vereda no seríamos más que un corro de impúberes solos frente a un parque, afuera de un auto en donde una pareja copulaba. No obstante, no hicimos nada. Los comentarios y las bromas se fueron acallando mientras más palpable se hacía nuestro lugar, nuestro confinamiento, la limitada condición con la que éramos parte de la escena. Creo que al final nos desentendimos de la imagen con un desencanto parecido al que debe sentir alguien que ha sido burlado, con el resentimiento frente a nadie preciso que todos guardamos contra todos, y que se expresa en nuestras propias, íntimas miserias a que echamos mano para relacionarnos en nuestra burguesa cotidianidad. Dimos finalmente la espalda a la ventana, y continuamos con nuestros asuntos, que parecían de pronto menos interesantes, menos prometedores, más cercanos a la opaca realidad a la que nos tendríamos que acostumbrar poco a poco, con el tiempo.

No recuerdo mucho más de esas fiestas, pero creo que nunca fue más claro para mí que la ciudad se percibe solamente a través de una ventana.

Nunca salí de paseo. Toda vuelta aquí ha sido meramente discursiva, un tropo en su acepción etimológica primigenia. Nunca tampoco he dejado de mirar por la ventana, lamentable y burguésmente. La ciudad (o eso) que veo me seduce, únicamente en tanto no llegue nunca a conocerla a cabalidad, no pretende abarcarla por completo; es una promesa que vale en tanto se mantenga así, en tanto no se cumpla.

Nunca salí de paseo. Toda vuelta aquí ha sido meramente discursiva, un tropo en su acepción etimológica primigenia. Nunca tampoco he dejado de mirar por la ventana, lamentable y burguésmente. La ciudad (o eso) que veo me seduce, únicamente en tanto no llegue nunca a conocerla a cabalidad, no pretende abarcarla por completo; es una promesa que vale en tanto se mantenga así, en tanto no se cumpla.