Julio Echeverría

“Nunca hemos sido mejores que en el pasado, simplemente vamos siendo diferentes, cuando un sistema colapsa lo reemplazamos por uno más fuerte, no por uno mejor”

C. Pino, Postales del Coronavirus, 14.04.2020, The New York Times

La letalidad del coronavirus, su carácter pandémico, pone en evidencia la ruptura de la condición simbiótica en la que se reproduce de manera compleja la sociedad humana.

La zoonosis que parecería estar en el origen de la pandemia del coronavirus lo describe, la domesticación acelerada de animales silvestres operada en el mercado de Wuhan, indica la ruptura de la relación simbiótica existente entre bosques y humanos, animales y humanos. Todas las especies conviven con virus, muchas de ellas “son portadoras de formas virales únicas” que pueden migrar hacia nuevos huéspedes. Lo dice D. Quammen en su libro Spillover, “cuando los humanos interferimos en los diversos ecosistemas, cuando desforestamos, cavamos pozos y minas, capturamos animales, los matamos o los capturamos vivos para venderlos en un mercado, alteramos estos ecosistemas y desencadenamos virus” (D. Quammen: 2014). El Coronavirus se transmite entre mamíferos y encuentra en los sistemas debilitados de los humanos (sistemas inmunodeprimidos), o en los pulmones afectados por la contaminación, el lugar más adecuado para hospedarse.

Una particular característica del Coronavirus que potencia su capacidad de diseminación a escala global, tiene que ver con las formas del contagio, se difunde y penetra en las personas y demora días antes de que se observen sus síntomas. Esta característica dificultó sobre manera la capacidad del diagnóstico y puso en jaque a cualquier intento de respuesta rápida, de prevención o control de su expansión.

El virus es un agente de comunicación que penetra en la célula y altera el código de su funcionamiento, al ponerla a trabajar para posibilitar su propia reproducción. Su poder de penetración y expansión esta referido a su capacidad de contaminación, a la posibilidad de transmitir la letalidad viral y distribuirla en la totalidad del cuerpo social. El reconocer que es un fenómeno que potencialmente afecta a todos, reclama el principio de generalidad, pero al mismo tiempo pone en causa el principio de individualidad, porque refiere a un agente que se instala en la estructura celular de cada cuerpo, de cada individuo. El coronavirus afecta radicalmente la dimensión de lo publico y lo privado, de lo íntimo y lo colectivo.

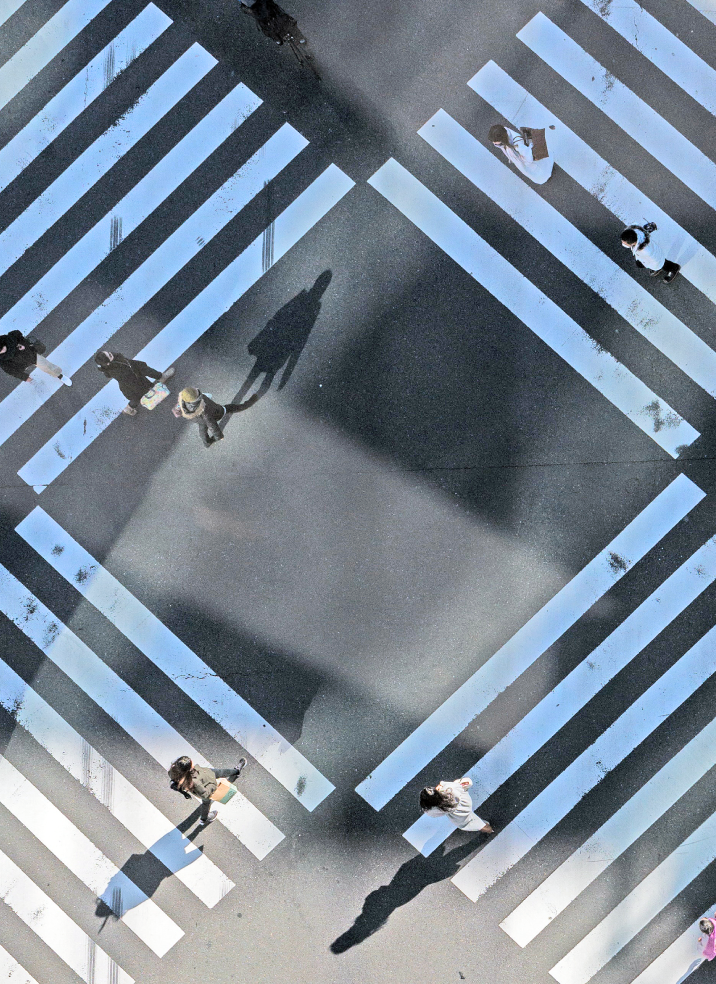

El virus desata miedo y pánico, lo que a su vez entorpece la capacidad de respuesta inmunológica. Cada país y Estado intenta salidas desesperadas y lo que domina es una colosal descoordinación, que alimenta aún más la percepción de descontrol. El pánico desata la proliferación del virus, porque la socialidad se vuelve el medio para su diseminación, al transmitirse de individuo a individuo. El virus afecta la estructura misma de la relación social, que reside en el encuentro entre individuos, afecta la producción del espacio público.

La salida más apurada y extrema fue el confinamiento. El obligado regreso a la intimidad, luego de que la dimensión de lo público, de la aglomeración, se había vuelto patógena, afectando la sostenibidad misma de esa ‘forma’ de estar en el mundo.

La sociedad digitalizada, de alguna forma, preanunciaba este regreso a la privacidad e intimidad, lo hacía a traves de la conexión virtual, estar en lo público desde el poder del dígito que expresa la volición individual. No hay más señal de individualidad que la huella digitalizada y más evidencia de lo público que la conexión en el ciberespacio de la colectividad. Si algo ha funcionado en las áreas de confinamiento son las redes sociales, han construido la realidad del miedo y del pánico, han socializado los estados de ánimo, la reflexividad colectiva, el conocimiento científico, hasta el punto de permitir seguir en tiempo real la construcción de protocolos de investigación, de hallazgos terapéuticos, de dispositivos de inmunización, de construcción y manejo de datos; una amplísima producción de reflexividad colectiva, que se incrementa mientras el virus expande y despliega su letalidad.

La letalidad del virus

La presencia letal del virus advierte sobre la ruptura del momento simbiótico en el cual existen y se reproducen los sistemas biológico y sociocultural. Lo que se afecta con el coronavirus es la capacidad de relacionamiento con el ambiente, ‘con lo otro’, con aquello que no esta aún, pero que puede estar, que no es pero que puede ser. Es esa dimensión la portadora de inestabilidad, la que exige ser estabilizada, pero que puede serlo solamente de manera contingente. El miedo y el pánico es justamente a la pérdida de esta condición de equilibrio contingente.

La fórmula del enemigo invisible con la cual se describe al virus es parcialmente verdadera, existe a pesar de que no se lo observa a simple vista, para ello se requiere de tests y de microscopios, de cámaras que detectan su presencia en la temperatura corporal de los sujetos, en lugares donde estos se aglomeran. Es allí donde el virus encuentra las mejores condiciones para su reproducción. La aglomeración es el medio en el cual se realiza la vida social y donde el virus se reproduce. El virus pone en cuestión la posibilidad del encuentro público, por ello la intervención del sistema sanitario propone el ‘distanciamiento social’ como cura, como terapia de inmunización.

El virus advierte sobre la centralidad de esta dimensión de la vida social que, por efectos de la acelerada urbanización, se transforma en foco de contaminación incontrolable. Por intervención del virus, la dimensión de lo público como lugar del encuentro se torna en su opuesto, en lugar del silencio, de la anulación de esa posibilidad. El coronavirus obliga al actor social a recluirse en la privacidad, en su intimidad, en la familia que re-emerge como célula de la vida social y como cerco básico de inmunidad y de inmunización. La familia es el núcleo de control básico, es el espacio de formación donde el individuo aprende el ‘estar juntos’. El virus obliga a re aprender el estar juntos, a convivir obligadamente en ese espacio, a abandonar el ‘estar afuera’, como espacio de la indistinción y aleatoriedad de los encuentros.

El virus pone en claro el desborde de la posibilidad del encuentro si este es pensado desde la perspectiva de la communitas; esta ya no es viable en el contexto de la aglomeración ultramoderna globalizada, hecha de sistemáticas rupturas y alteraciones del principio comunitario. Las migraciones crecientes no son otra cosa que el resultado de la ruptura de la comunidad, masas de población que son expulsadas de sus lugares de origen y propulsadas a aglomerarse en las periferias de las grandes ciudades. Las aglomeraciones urbanas ya no son sostenibles, son focos de contaminación, reservorios de precariedad y de mala vida.

La presencia del virus induce a pensar que las actuales formas de la aglomeración no son sostenibles, que lo que se entendía como espacio público no es consistente con las aglomeraciones urbanas de las ciudades postmodernas del tardo capitalismo. Lo que el virus afecta es a esa ilusoriedad del espacio público, que se representaba en el concepto de la Polis, lugar del diálogo en el cual acontece el reconocimiento de la existencia del otro, lugar en el cual se completa la subjetividad.

El virus amenaza con aniquilar ese espacio de la materialidad de los encuentros, pero más que nada esa ilusoriedad que es necesaria para el reconocimiento subjetivo y que deviene en semántica que ordena los comportamientos entre las personas. Esa dimensión que no ofrece la familia, sino que al contrario, se la encuentra saliendo de ella.

El principio de inmunidad

La emergencia de la pandemia nos instala en la dominancia del paradigma inmunitario (R. Esposito). Es este paradigma el que nos permite acceder de manera más clara a la comprensión del fenómeno, a descubrir la estrecha vinculación que existe entre cuerpo y poder. Ya no es solamente el contagio derivado de un agente biológico que lo altera todo, junto a él se movilizan los estados y sus aparatos de salud con sus diferenciadas estrategias sanitarias.

El convivir con la alteridad que constituye al espacio público, está atravesado por el principio inmunitario; la sociedad se proteje de sí misma, predispone un conjunto de estrategias que no son otra cosa que filtros que permiten el encuentro y la estabilización perentoria que une a los individuos en sociedad. La contaminación viral afecta a este sistema de inmunidad gracias al cual se reproduce la sociedad y el organismo vivo.

El principio inmunitario existe sin que lo advirtamos necesariamente, está en las conductas de la socialización y del encuentro. Todo encuentro supone un nivel de riesgo que es procesado por la subjetividad, es la llamada ‘interiorización de la alteridad’, es la necesaria convivencia con el otro, al punto de que este pasa a ser parte del sí mismo. Toda la psicología desde Freud en adelante la trata como sujeción a la dominancia del súper- yo, de esa fuerza de representación en lo colectivo, que somete y reclama. La vida social es, desde esta perspectiva, conminatoria y puede asemejarse a una celda o a un campo de concentración. Esposito contrapone la immunitas a la communitas, justamente para resaltar el estado de subordinación al que se somete el individuo bajo los dictámenes de la comunidad; este debe in munus, esto es, inmunizarse de ese contacto en el cual puede sucumbir su libertad, la posibilidad de ser sí mismo. No hay posibilidad de societas, sin immunitas.

Entonces, ¿qué relación es posible establecer entre la pandemia del Coronavirus y el principio de inmunidad? ¿Qué relación existe entre la afectación de la relación con los bosques y los animales silvestres, y la afectación de las relaciones sociales en el espacio publico? ¿Qué acontece con la aglomeración, si esta no es adecuadamente producida y procesada?

Instalados en esta reflexión, es claro que no se requiere de la pandemia para observar la presencia y pertinencia del paradigma inmunitario. La sociedad está permanentemente protegiéndose, inmunizándose de esa potencial presencia aniquiladora que se encierra en la aglomeración, y al mismo tiempo del efecto de disociación, que puede producirse en ese ambiente propicio. Es gracias al paradigma inmunitario que la sociedad se protege de la amenaza de su propia desintegración, que está latente en cada acto de relacionamiento o de encuentro. La magistral obra de N. Elías documenta esta permanente construcción de mecanismos o filtros de producción de civilidad, que permiten el ‘estar juntos’ e impiden caer en la des configuración que aparece como pérdida de sentido. Es esta la sociología de los afectos y de la eroticidad, de los acercamientos y de las distancias, de las rupturas y de los encuentros, de los que esta hecha la vida social.

El coronavirus obliga a pensar y reflexionar sobre ese ‘estar en el mundo’, sobre el cómo relacionarse con el otro, sobre el cómo respetar el ‘espacio publico’ y no volverlo lugar de contaminación, de avasallamiento del otro. El virus lo pone de manera cruda, desnuda la condición de las relaciones sociales y obliga a repensarlas radicalmente.

Simbiosis y homeostasis social

La letalidad del virus afecta esa condición de estabilidad dinámica, que permite la interacción entre elementos diferenciados. Al hacerlo, pone en evidencia aquello que caracteriza a toda relación social o biológica, que es la contingencia, esto es, la posibilidad del ‘no ser’, la de la caída de esa condición de estabilidad.

La vida social no es estable ni su desarrollo es lineal, está hecha de rupturas, de crisis y adaptaciones permanentes. Lo simbiótico aparece como una solucion emergente de estabilizacion dinámica, como equilibrio entre la necesidad de ser, de reproducirse y el límite que requiere esa necesidad para afirmarse: el límite es necesario para que esa afirmación acontezca.

El virus afecta esa pulsión del individuo por estar en lo público, por encontrar al ‘otro’, por establecer allí el espacio de la experimentación de si mismo y probar la posibilidad de su realización. El equilibrio hace referencia a la necesidad de satisfacer esa pulsión, que se ve amenazada permanentemente al afectarse y romperse la solución simbiótica. El momento en el cual el límite es sobrepasado por la propia pulsión de realización, se rompe el equilibrio y la potencia con la cual opera el deseo, gira hacia la apropiación posesiva del ambiente externo.

El ambiente externo es necesario, de él se extrae la energía que requiere la reproducción del sistema. La relación con el ambiente resultará de operaciones selectivas que extraen del ambiente lo más congruente con las exigencias de la propia reproducción homeostática. Simbiosis y homeostasis refieren a la capacidad sistémica de procesamiento del ambiente externo e interno. El ambiente natural y el ambiente social se vuelven materia de la selectividad homeostática (W. R. Ashby). Un no adecuado o congruente encuentro con el ambiente puede producir alteraciones en el campo de la psique como en el del funcionamiento orgánico de la célula y del cuerpo, puede generar patologías. Toda patología es resultado de una pulsión por aprehender el ambiente no adecuadamente procesada. Esta pulsión no descarga su energía en el procesamiento del ambiente externo; al contrario, gira sobre sí misma sin el freno o límite que esta requiere necesariamente. El virus utiliza esa pulsión redundante y desata allí su poder contaminante; al no encontrar el filtro inhibitorio que lo procese adecuadamente, al no encontrar ese límite, ingresa y disemina su poder de anulación.

El virus, con su despliegue destructivo, solo puede ser detenido mediante una operación de contención de la ruptura del momento simbiótico; contención es aquí disciplinamiento del deseo, establecimiento de un filtro selectivo a través del cual este proyecte su realización; el filtro es contención, es inmunización frente a un procesamiento del ambiente que desborda el equilibrio homeostático. El distanciamiento social es una operación necesaria para la estabilización homeostática, trabaja con la autocontención que requiere el encuentro simbiótico; la distancia es necesaria para entablar nuevos encuentros, para mantener la estabilidad dinámica del permanente procesamiento del ambiente. Si algo se afecta con la presencia del virus es la posibilidad del encuentro entre los cuerpos, de la mirada cara a cara, de la riqueza gestual que hace posible la relación entre humanos y sobre la cual se construyen las relaciones afectivas. El reestablecimento del equilibrio homeostático tendrá que ver con la recuperación de esa posibilidad.

¿Cómo reconfigurar la relación simbiótica?

La presencia disruptiva del virus y su diseminación incontrolable, el confinamiento obligado al que se ve abocada la sociedad, emula la operación que realiza todo sistema biológico y cultural para responder al ambiente; sin clausura, la capacidad de respuesta puede caer en el apresuramiento o en el aturdimiento. La letalidad del virus en mucho se explica por la respuesta apresurada y aturdida de los sistemas sanitarios, por su impreparación, configurada por la misma alteración simbiótica que venia ya produciéndose.

Al pensar en el post COVID 19 y en las lógicas de clausura a las cuales se ha visto abocada la sociedad, las respuestas tienden a pasar por alto la complejidad propia de la estabilización de los sistemas sociales y biológicos, así como la lógica de inmunización que es propia de toda sociedad y de toda cultura. La política y la ideología tienden a desconocer esta dimensión implacable: la presencia del virus es vista como si fuera resultado de un simple accidente ocurrido en un mercado de especies silvestres, exento de suficientes controles sanitarios; o como si respondiera a disfuncionalidades o fallas de estos sistemas, y por último, como si se tratara de oscuras patrañas del mismo sistema que apunta a autoboicotearse, para luego afinar su lógica de producción.

La emergencia viral es producto del mismo sistema y de su anomalía simbiótica, de su rebasamiento y consecuentemente de su necesidad de corrección. El virus, con su operar aniquilante, abre el camino para una efectiva política de recuperación simbiótica. La pregunta es a qué tipo de recuperación nos estaríamos enfrentando.

La una podría ser la del reacomodo luego de la emergencia, la del volver a la misma situación de partida; una salida a la cual apuestan todos aquellos que ven en la pandemia la afectación de los procesos económicos y que relativizan o relativizaron desde su inicio la necesidad del confinamiento. Este camino podría ser el de la administración de la catástrofe, supondría la recurrencia de la alteración simbiótica, seguramente ahora en condiciones más adversas; un escenario frente al cual la solución podría caminar hacia la extremización de los expedientes sanitaristas y de disciplinamiento. Aquí, la recuperación supondría una constante dinámica de disciplina sanitaria, frente a una sociedad concebida como hospital, donde los individuos son pacientes en espera de ingresar a las UCI.

Esta línea trabaja sobre la idea de aquello que desde el discurso sanitario quiere decir, el rebrote del virus y de la pandemia. Se deberá convivir con el virus, este reducirá su letalidad en la medida en la cual los sistemas inmunitarios lo procesen y al hacerlo lo eliminen. Aquí la preocupación por revertir las causas del desquilibrio simbiótico no son relevantes, lo importante es fortalecer el sistema de alertas y respuestas, frente a fenomenos que serán mas recurrentes, modificaciones virales o nuevos virus talvez mas agresivos apareceran; no alterar las dimensiones causales de la desestabilizacion simbiótica, significa ajustar los sistemas de control y de combate, bajo el paradigma de la guerra en el supuesto de la eliminación de todo lo que aparezca.

La otra salida va en dirección de modificar radicalmente las condiciones causales de la alteración simbiótica, tanto por el lado de la afectación ambiental, como por el lado de la corrección a la ‘forma’ de la aglomeración. El impacto del confinamiento, la contención de toda actividad, el detenimiento obligado a toda operación comprometida con la lógica de la expansión y el crecimiento ‘desmesurado’ que está en la causa de la alteración simbiótica deberá ser removida. La virulencia del COVID 19 ha sido de tal dimensión que el nivel de la re-estabilización será también de radicales proporciones. El nivel de la respuesta será tanto en las dimensiones intimas como en las colectivas, ya que el virus ha desplegado su intervención letal en ambas dimensiones. La clausura ha sido un poderoso momento de reflexión colectiva, de re-ensayo de la forma social, de re-examinación de sus condiciones efectivas.

El enclaustramiento obligado en la intimidad, puede sonar a pérdida de la libertad para la percepción apurada o aturdida, el mirar la clausura como pura lógica de encerramiento, puede ser una lectura funcional a la operación de resistencia a la transformación, que el mismo virus promueve con su violenta disrupción. Una lectura que se agota en la pura redundancia de su enorme decencia, pero que termina por ser funcional a la lógica sanitarista y disciplinaria.

La crítica de las ideologías termina siendo nuevamente necesaria para operar una efectiva reconfiguración simbiótica. Esta deberá empezar por ubicar a la operación de clausura, como necesaria para constituir una efectiva crítica a la estabilización simbiótica previa, que había ya adquirido connotaciones patógenas, a aquella que caminaba en la dinámica de su obsolescencia, aquella responsable del arrasamiento de los bosques y de la eliminación de las especies silvestres, a aquella que producía contaminación, aglomeración, aniquilación entrópica del cuerpo social.

Solo una intensa reflexividad colectiva global, puede poner bajo examen las condiciones de destrucción del cuerpo social, que ya estaban vigentes previamente a la operación del virus y que este se ha encargado de potenciar de manera implacable.

La operación del virus obliga a examinarlo todo, las lógicas de la aglomeración, las relaciones interpersonales, las relaciones con el ambiente, con los bosques, con la naturaleza. De allí que toda visión apurada que observe el confinamiento como exclusiva afectación de la libertad, bajo el paradigma de la lógica vigilar y castigar, resulta impotente para dar cuenta de lo que realmente esta en juego con la pandemia del coronavirus.

La fe se asocia a la posibilidad de acceder a lo sagrado, y a la idea de la depuración que abandona el mal que acompaña al mundo y que pertenece al campo de lo finito, de la concreción, de la materialidad expuesta al devenir. La fe está inscrita en esa posibilidad; confía en que aquello es posible, pero fracasa en su intento, o a lo mucho prueba por instantes la posibilidad de encontrarlo; su fracaso indica el regreso a lo profano donde se regodea en la satisfacción de la diferencia, donde prueba también la desazón de la existencia; en la forma elemental de la vida religiosa, este estado es el de la individualidad, que al afirmarse niega la posibilidad del otro; el otro solo aparece en la más intensa comunión, en el más intenso contacto, en la efervescencia de la fiesta. Pero la fiesta es simple posibilidad de acceso a lo sagrado, la fiesta es el ritual, el camino de acceso al cual se acude con la fe de alcanzar lo sagrado.

La fe se asocia a la posibilidad de acceder a lo sagrado, y a la idea de la depuración que abandona el mal que acompaña al mundo y que pertenece al campo de lo finito, de la concreción, de la materialidad expuesta al devenir. La fe está inscrita en esa posibilidad; confía en que aquello es posible, pero fracasa en su intento, o a lo mucho prueba por instantes la posibilidad de encontrarlo; su fracaso indica el regreso a lo profano donde se regodea en la satisfacción de la diferencia, donde prueba también la desazón de la existencia; en la forma elemental de la vida religiosa, este estado es el de la individualidad, que al afirmarse niega la posibilidad del otro; el otro solo aparece en la más intensa comunión, en el más intenso contacto, en la efervescencia de la fiesta. Pero la fiesta es simple posibilidad de acceso a lo sagrado, la fiesta es el ritual, el camino de acceso al cual se acude con la fe de alcanzar lo sagrado.

La fe exige retroalimentación, para lo cual acude al ritual y a su rígida convencionalidad; el ritual está para renovar ese estado de espera, de contención en la posibilidad de acceso, que conjuga inmanencia y trascendencia en un solo acto. El ritual asume entonces una potencia generadora que interpela a la creencia al punto de prescindir de ella, se convierte en una gimnasia autorreferencial de salvación, en la cual es posible detener la fuerza de impacto de la lógica nihilista. Debe repetirse para impedir su anulamiento que está acompasado por la finitud del acaecer; la fe se realiza en la espera de acceder a ese estado de plenitud, el cual no resiste la estructura de la temporalidad que la anula. Pero su exposición a la estructura del tiempo, su permanente exasperación por realizarse, hace que se sobre-expongan sus significaciones con la finalidad de per-durar. La fe como posibilidad de acceso a lo sagrado-infinito cristaliza en el ritual, se transforma en creencia y esta en narración histórica. Se abre de esta manera, esa segunda dicotomía de la que nos habla Durkheim, una nueva escisión, la creencia como narración histórica como imaginación, como idealización; y el ritual, como gimnasia de actos que se repiten, como ritornelo, como responso que re-confirma la adhesión fideísta a la narración o creencia.

La fe tiende a afirmarse en la creencia, justamente para detener su caída en el vértigo de la nada, al cual está expuesta por el implacable curso del devenir propio de la temporalidad que la comprende. La fe es como la episteme en la ciencia, esta allí para enfrentar el devenir, su pluralidad de posibilidades, su multiplicidad, su dispersión, la nada como ausencia de forma, como pura evanescencia de posibilidades que el carácter implacable de la temporalidad pone en evidencia (E. Severino). En la formulación durkheimiana sobre lo sagrado, siempre queda la duda sobre el carácter derivado o auxiliar del ritual con respecto a la creencia: ¿los ritos están allí para re-avivar la creencia?

Al ser las creencias figuraciones o representaciones de lo sacro, ¿no son tan o menos artificios que los rituales, a los cuales acude para reproducirse? El carácter práctico del ritual parecería ser un mejor camino para acceder a la comprensión de lo sacro. El ritual está para acceder al momentum de la re-velación; accede a lo divino-infinito no mediante la operación del convencimiento, que es una operación intelectualista, sino mediante el despertar de la percepción, el rescate de la intuición perdida en el mundo de la magia, en el mundo de los trucos que revelan y esconden. Se trata de pulsiones/percepciones; la fe se alimenta del ritual, de su reiteración, como gimnasia de la contención; como rezo recurrente, disciplina el enfrentamiento a la anulación nihilista que produce la estructura temporal; paradójicamente, la fuga en el silencio al cual conduce la contemplación, el rezo, la meditación, emerge como escape de la dinámica implacable del tiempo; es fuga de la fuga que permite el recurso al místico, el acceso a lo indecible, que solo el silencio procura. Un efecto de redundancia, fuga del fluir que no da tregua. Sin embargo, no toda ritualidad es así: el problemático encuentro con la sacralidad parecería regodearse en el ritual al punto de arrastrar consigo la estructura de la creencia sobre la cual éste se soporta.

Entre creencia y ritual se instaura un efecto de retroalimentación que configura o estructura el sentido, como si la afirmación de la creencia requiriera de una musicalidad que afecte directamente a los sentidos; pensemos en el origen sacral de la música, que en mucho es representación de la musicalidad natural que está en el fruir del viento y de las ramas, en la repetición infinita del rumor de las olas del mar; esa musicalidad rítmica acompasa la mente como un orden que se reafirma; la percepción, que es función de la animalidad de lo humano, gracias al ritual, se anuda con la construcción intelectual propia de la narración religiosa. A un cierto punto la fuerza de la narración desaparece y el acompasamiento del ritual conducirá al creyente hacia la realización mística; el efecto de retroalimentación ha producido el sentido como momentum, como afirmación de lo efímero, que nuevamente se expone a la caída, a la desfundamentación que acontece en la creencia como historización, como alojamiento de lo sagrado-infinito en la finitud del mundo. Las creencias son narraciones que anuncian la existencia de lo divino, representaciones que explican la derivación del mundo finito del infinito, para así pre-figurarlo, narraciones muchas veces mistéricas o milagrosas que quisieran descubrir el camino de acceso a lo divino, que solamente acontece cuando la creencia se vuelve indescifrable. Las técnicas de la meditación apuntan justamente en esta dirección, ocupar el silencio como efectiva realización del momento de lo efímero, en el cual se expresa la infinitud; escapar de la presión de la finitud, que se expresa en la desconfiguración mistérica encerrada en toda creencia; la meditación pretende eternizar el momento que huye.

La fe exige retroalimentación, para lo cual acude al ritual y a su rígida convencionalidad; el ritual está para renovar ese estado de espera, de contención en la posibilidad de acceso, que conjuga inmanencia y trascendencia en un solo acto. El ritual asume entonces una potencia generadora que interpela a la creencia al punto de prescindir de ella, se convierte en una gimnasia autorreferencial de salvación, en la cual es posible detener la fuerza de impacto de la lógica nihilista. Debe repetirse para impedir su anulamiento que está acompasado por la finitud del acaecer; la fe se realiza en la espera de acceder a ese estado de plenitud, el cual no resiste la estructura de la temporalidad que la anula. Pero su exposición a la estructura del tiempo, su permanente exasperación por realizarse, hace que se sobre-expongan sus significaciones con la finalidad de per-durar. La fe como posibilidad de acceso a lo sagrado-infinito cristaliza en el ritual, se transforma en creencia y esta en narración histórica. Se abre de esta manera, esa segunda dicotomía de la que nos habla Durkheim, una nueva escisión, la creencia como narración histórica como imaginación, como idealización; y el ritual, como gimnasia de actos que se repiten, como ritornelo, como responso que re-confirma la adhesión fideísta a la narración o creencia.

La fe tiende a afirmarse en la creencia, justamente para detener su caída en el vértigo de la nada, al cual está expuesta por el implacable curso del devenir propio de la temporalidad que la comprende. La fe es como la episteme en la ciencia, esta allí para enfrentar el devenir, su pluralidad de posibilidades, su multiplicidad, su dispersión, la nada como ausencia de forma, como pura evanescencia de posibilidades que el carácter implacable de la temporalidad pone en evidencia (E. Severino). En la formulación durkheimiana sobre lo sagrado, siempre queda la duda sobre el carácter derivado o auxiliar del ritual con respecto a la creencia: ¿los ritos están allí para re-avivar la creencia?

Al ser las creencias figuraciones o representaciones de lo sacro, ¿no son tan o menos artificios que los rituales, a los cuales acude para reproducirse? El carácter práctico del ritual parecería ser un mejor camino para acceder a la comprensión de lo sacro. El ritual está para acceder al momentum de la re-velación; accede a lo divino-infinito no mediante la operación del convencimiento, que es una operación intelectualista, sino mediante el despertar de la percepción, el rescate de la intuición perdida en el mundo de la magia, en el mundo de los trucos que revelan y esconden. Se trata de pulsiones/percepciones; la fe se alimenta del ritual, de su reiteración, como gimnasia de la contención; como rezo recurrente, disciplina el enfrentamiento a la anulación nihilista que produce la estructura temporal; paradójicamente, la fuga en el silencio al cual conduce la contemplación, el rezo, la meditación, emerge como escape de la dinámica implacable del tiempo; es fuga de la fuga que permite el recurso al místico, el acceso a lo indecible, que solo el silencio procura. Un efecto de redundancia, fuga del fluir que no da tregua. Sin embargo, no toda ritualidad es así: el problemático encuentro con la sacralidad parecería regodearse en el ritual al punto de arrastrar consigo la estructura de la creencia sobre la cual éste se soporta.

Entre creencia y ritual se instaura un efecto de retroalimentación que configura o estructura el sentido, como si la afirmación de la creencia requiriera de una musicalidad que afecte directamente a los sentidos; pensemos en el origen sacral de la música, que en mucho es representación de la musicalidad natural que está en el fruir del viento y de las ramas, en la repetición infinita del rumor de las olas del mar; esa musicalidad rítmica acompasa la mente como un orden que se reafirma; la percepción, que es función de la animalidad de lo humano, gracias al ritual, se anuda con la construcción intelectual propia de la narración religiosa. A un cierto punto la fuerza de la narración desaparece y el acompasamiento del ritual conducirá al creyente hacia la realización mística; el efecto de retroalimentación ha producido el sentido como momentum, como afirmación de lo efímero, que nuevamente se expone a la caída, a la desfundamentación que acontece en la creencia como historización, como alojamiento de lo sagrado-infinito en la finitud del mundo. Las creencias son narraciones que anuncian la existencia de lo divino, representaciones que explican la derivación del mundo finito del infinito, para así pre-figurarlo, narraciones muchas veces mistéricas o milagrosas que quisieran descubrir el camino de acceso a lo divino, que solamente acontece cuando la creencia se vuelve indescifrable. Las técnicas de la meditación apuntan justamente en esta dirección, ocupar el silencio como efectiva realización del momento de lo efímero, en el cual se expresa la infinitud; escapar de la presión de la finitud, que se expresa en la desconfiguración mistérica encerrada en toda creencia; la meditación pretende eternizar el momento que huye.

En la conceptualización, la nada aparece como posibilidad, como apertura, al punto de ser requerida por el pensamiento que se autoconstituye; la afirmación intelectualista de lo finito es deudora de lo infinito como apertura de posibilidades; es la fuerza del negativo (Hegel), es su nihilismo el que desata la apertura de lo posible, de la alteridad como posibilidad. La fe está siempre referida a aquello que, no existiendo, es posible; la fe se instala en la finitud y huye de ella al saber que está expuesta al devenir del tiempo que la anula; pero es justamente esa anulación la que establece la posibilidad de la fe. La nada está allí, advirtiendo que la posibilidad es otra, no aquello que se afirma positivamente. Se constituye así una ‘semántica de la nada’, única posibilidad de afirmación del pensamiento en la contemporaneidad. La semántica de lo no decible, de “aquello de lo cual es mejor callar”, la estética de lo mínimo, la del lenguaje del material, la de la fuga en el silencio que rechaza cualquier nostalgia de la plenitud de lo indistinto, que aparece solamente como posibilidad en el encuentro místico. La contemporaneidad expresada por el posmoderno es justamente el reconocimiento de la alteridad como posibilidad no actualizada (Luhmann). Un desconocido cruce de caminos filosóficos en el cual se encuentra Hegel con Wittgenstein, al menos con el primero en el cual aún no se perfila la asociación de lo no decible con el místico. Una condición que está inscripta en el mismo lenguaje, cuyo límite es el límite del mundo, frente al cual no hay pensamiento posible. Es esta la materia de la reflexividad; gracias a la fe, la nada es posibilidad, es apertura, que está dirigida al pensar, a su positivización, ahora consciente de su exposición al anulamiento que provoca el devenir implacable. Es a la nada en la cual se cree, en la cual se confía, es a ella a la cual se reconoce como potencia que abre y libera el horizonte del conocimiento.

En la conceptualización, la nada aparece como posibilidad, como apertura, al punto de ser requerida por el pensamiento que se autoconstituye; la afirmación intelectualista de lo finito es deudora de lo infinito como apertura de posibilidades; es la fuerza del negativo (Hegel), es su nihilismo el que desata la apertura de lo posible, de la alteridad como posibilidad. La fe está siempre referida a aquello que, no existiendo, es posible; la fe se instala en la finitud y huye de ella al saber que está expuesta al devenir del tiempo que la anula; pero es justamente esa anulación la que establece la posibilidad de la fe. La nada está allí, advirtiendo que la posibilidad es otra, no aquello que se afirma positivamente. Se constituye así una ‘semántica de la nada’, única posibilidad de afirmación del pensamiento en la contemporaneidad. La semántica de lo no decible, de “aquello de lo cual es mejor callar”, la estética de lo mínimo, la del lenguaje del material, la de la fuga en el silencio que rechaza cualquier nostalgia de la plenitud de lo indistinto, que aparece solamente como posibilidad en el encuentro místico. La contemporaneidad expresada por el posmoderno es justamente el reconocimiento de la alteridad como posibilidad no actualizada (Luhmann). Un desconocido cruce de caminos filosóficos en el cual se encuentra Hegel con Wittgenstein, al menos con el primero en el cual aún no se perfila la asociación de lo no decible con el místico. Una condición que está inscripta en el mismo lenguaje, cuyo límite es el límite del mundo, frente al cual no hay pensamiento posible. Es esta la materia de la reflexividad; gracias a la fe, la nada es posibilidad, es apertura, que está dirigida al pensar, a su positivización, ahora consciente de su exposición al anulamiento que provoca el devenir implacable. Es a la nada en la cual se cree, en la cual se confía, es a ella a la cual se reconoce como potencia que abre y libera el horizonte del conocimiento.