Ruth Gordillo

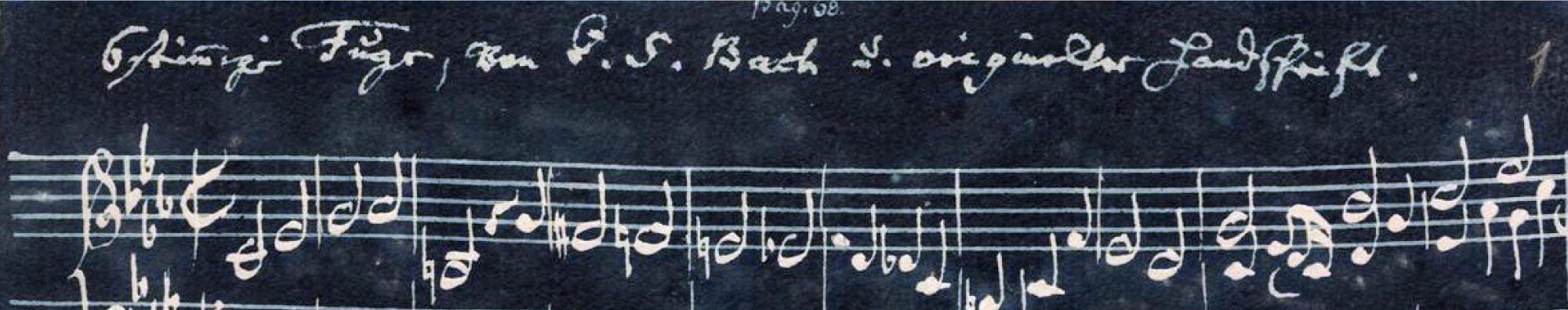

Lacoue-Labarthe, en La cesura de lo especulativo, se dirige hacia la tragedia, matriz del pensamiento especulativo, también definido como pensamiento dialéctico o, según Heidegger, cumplimiento de lo onto-teológico. No es nueva esta forma de resumir la historia de la filosofía de Occidente; tampoco la formulación del sujeto que de ella surge, en tanto es dueño de la verdad, alcanza el absoluto y domina la negación y la muerte. Todos estos términos son el origen de un acto de escritura en el cual el corte o el silencio de un instante permite el aparecimiento de una fuga, tal como en la música, tal como en la cesura al final de un verso, cesura que bien podría tener en el fondo una sucesión de voces persiguiéndose: Aristóteles, Hölderlin, Heidegger. El objetivo de este ensayo es mostrar cómo la estructura de la fuga se cumple en cada uno de los momentos en los que, sobre el pensamiento especulativo, han intervenido estos cuatro autores, a través de un tema, la tragedia. En este contexto, la libertad del sujeto irá conformándose hasta tomar un giro definitivo, el procurado por Lacoue-Labarthe, quien, podría decirse, hace posible esta propuesta. Un elemento más se ha incorporado desde la poesía de Francis Ponge: ¿por qué la única respuesta que cabe, por ahora, supone que la libertad solo es posible en el abandono de la metafísica, salida procurada por la poesía? Ponge, entonces, permitirá anunciar esa salida, en tanto su escritura coloca al sujeto en el espacio de la naturaleza.

Aristóteles

Lacoue-Labarthe reconoce en la contradicción de la tragedia uno de los pilares de lo especulativo. “Desde Aristóteles (…) Edipo no habrá dejado de ser convocado con regularidad por la filosofía como su héroe más representativo, la encarnación matinal de la conciencia-de-sí y del deseo de saber.” Desde el inicio de la filosofía, conciencia y deseo cercan la libertad humana pues está perdida antes de llegar al campo de batalla. Debe ser lo que a Ponge le lleva a cambiar el lugar de la escena:

Y es que además el lugar de la larga polémica

Puede convertirse en el de la decisión.

En el poema, lo especulativo se diluye y se toma distancia de Aristóteles, arquitecto del camino que Edipo recorre, inevitablemente, en su retorno a Tebas. De eso da cuenta Lacoue-Labarthe cuando se refiere a la búsqueda del filósofo de Estagira, definida en el capítulo trece de la Poética: “aquello que es necesario enfocar o evitar, en la construcción de la fábula, para permitir a la tragedia producir ‘el efecto que le es propio’ y que es el efecto de la catarsis del temor y de la piedad.” Solo la belleza y complejidad de la tragedia, hace posible el tránsito de la agnoia a la gnosis, gesto que atrapa a los contrarios en lo mismo, en tanto lo desconocido e indefinible de la fábula se torna en saber y habita el reino del logos. ¿No es acaso ese el contenido de toda tragedia? Mantener la hybris, para frenar la voluntad libre en su deseo incontenible de derribar las murallas de Tebas, Roma, París y aún las nuestras, invisibles, poderosas, hechas de la piedra extraída de la propia tierra y de otras, traídas de las murallas de Tebas, Roma o París, murallas que ya son ruinas.

Hölderlin

La segunda escena la diseña Hölderlin, el poeta que renueva la tragedia. En Heidegger – La política del poema, Lacoue-Labarthe lo muestra en el capítulo titulado Il faut. La traducción imposible de Il faut nos lleva de la necesidad al deber; es en este doble significado donde reside la condición de lo trágico actualizado por el poeta. En las Notas sobre las traducciones de las obras de Sófocles, Hölderlin señala que el momento trágico se describe como el momento cuando “el ilimitado hacerse Uno del dios y del hombre, se purifica mediante ilimitada escisión– que el hombre tiene que seguir la deriva categórica del dios, que es el propio imperativo.” La tragedia vuelca su contenido e incendia los versos de Hölderlin con la llama del destino; ahogada otra vez la voluntad libre, canta El destino de Hiperión:

Mas no nos es dado

en sitio alguno posar.

Vacilan y caen

los hombres sufrientes,

ciegos, de una

hora en la otra,

como aguas de roca

en roca lanzados,

eternamente, hacia lo incierto.

En esta escena el gesto especulativo alcanza al poeta, es él mismo el héroe. La tragedia ocupa la extensión de los versos, aun cuando ya no es totalmente la tragedia antigua, algo ha cambiado, Hölderlin lo sabe. Lacoue-Labarthe también, por eso afirma, “No nos está permitido (…) tener algo idéntico a los griegos”. La gloria o kleós del soldado antiguo trasmuta a través de la escritura que responde al mundo moderno, es la época del lirismo, espacio de la dialéctica, según Heidegger. La instancia de lo trágico se reserva para sí el campo de la dialéctica especulativa, constituida entre los parámetros del idealismo y de la búsqueda del Absoluto. Kant exilia la libertad en tanto ella ha sido el resultado de una metafísica surgida de la razón dogmática que se opone a la razón crítica; la filosofía posterior hará de esta oposición el punto de partida para determinar la diferencia entre libertad y necesidad natural, de manera que “la posibilidad que efectivamente ofrece la fábula o el escenario trágico es la conservación de la contradicción entre lo subjetivo y lo objetivo.” La libertad se define entonces en la figura del héroe trágico, “a la vez culpable e inocente”, dice Lacoue-Labarthe; héroe que “manifiesta su libertad por la pérdida misma de la libertad.” El único camino para superar el conflicto es asumir la culpa y el castigo; el sujeto se define en la lógica de la “identidad entre la identidad y la diferencia”. El poeta-héroe yace sobre la roca “lanzado/eternamente” hacia lo incierto. Las heridas de la batalla quedan abiertas en la dialéctica y, en esta abertura, se sostiene la libertad herida de muerte, muerte del poeta-héroe.

En el poema de Ponge tiembla la escena descrita, el lugar de la muerte del poeta no está atado al héroe, dice:

Señores tipógrafos,

Coloquen aquí, se lo ruego, la raya final.

Luego, debajo, sin el menor interlineado, tiendan mi nombre,

Naturalmente compuesto en caja baja,

Salvo las iniciales, por supuesto,

Ya que también son las

De la Festuca y la Pervinca

Que mañana crecerán encima.

________________________

Francis Ponge.

Es otro momento el que se inaugura, otro momento entre el poema y la filosofía. ¿Podría decirse que queda sembrado el prado donde la Festuca y la Pervinca sean la huella de la libertad del poeta, de la libertad de todo sujeto?

Heidegger

Parece que algo similar a la escritura de Ponge ―regada en la pradera, tumba final de la libertad humana, nacida y muerta en el campo de lo especulativo―, quiere hacer venir Heidegger en su afán de nombrar a Hölderlin como el poeta-héroe. Sin embargo, la escena que compone no deja que la libertad halle la frescura del poema. Su intento fracasa cuando se dirige a salvar al Ser a partir del desvelamiento de la verdad, aletheia. Es cierto que pone al hombre en la condición para alcanzar la totalidad del tiempo y convertirlo en ser, es cierto también que al hacerlo provoca el fin de una filosofía asumida como pensamiento especulativo. Es indudable, de igual modo, que Heidegger tomó a Hölderlin para “interrogar sobre la esencia de lo Bello y del Arte” ―como dice Lacoue-Labarthe― y, con ello, dio a la poesía un estatuto primordial para consolidar su metafísica. Sin embargo, esto no alcanza, la herida abierta que produjo Hölderlin se extiende a la filosofía. Heidegger no logra suturarla, como tampoco lo hicieron Schelling y Hegel en su momento.

La libertad humana, para Heidegger, al igual que todo lo demás referido al hombre, se funda en una ontología fundamental, sostiene Lacoue-Labarthe en La trascendencia finita/termina en la política. La cuestión que sigue es: ¿hay todavía alguna forma de pensamiento especulativo en la escena de esta ontología? La pregunta supera este breve ensayo, de todos modos, vale procurar una respuesta a partir de dos aspectos: el primero se dirige a la poesía y a su estatuto, y el segundo a la política. Bataille, en la época del Acéphale, deja esta sentencia sobre la libertad: “Si no es libre, la existencia se convierte en vacía o neutra, y si es libre es un juego.” La Segunda Guerra se prepara y Heidegger escribe desde los mismos supuestos que quiere romper; está en el camino de la metafísica de Occidente, camino que le obliga a “aceptar la servidumbre… por servir de cabeza y de razón al universo” sostiene Bataille.

Heidegger entendió que su ontología debía escapar de la metafísica tradicional; para hacerlo, construyó una onto-mitología que buscaba fundar la historia. Lacoue-Labarthe llama la atención sobre el término con el que Heidegger quiere cerrar la entrada al pensamiento especulativo: “mitología, irrupción, según mis conocimientos, única ―en todo caso con esta valoración tan marcada―, puro hápax, tiene lugar con ocasión de la problemática del inicio (Anfang) o del origen de la Historia”. En adelante, continúa el filósofo de Estrasburgo, la prédica política heideggeriana vuelve siempre sobre el origen, como si en él estuviera la totalidad del porvenir, la posibilidad del Dasein historial-espiritual. ¿No hay en esta fuerza originaria la misma marca del pensamiento especulativo? ¿Atrapar el absoluto acaso no es lo mismo que estar destinado a dejar una impronta en la historia de Europa? Europa, espacio privilegiado para escuchar el llamado del ser (oído de Heidegger, oído del llamado del ser). Quedó una onto-mitología que tejió finamente los hilos para enredar poesía y política, “la política del poema”, cuyo nombre propio es Heidegger. Bataille acertó en cuanto a la existencia no libre, Heidegger dio cuenta de ello con su propia existencia condenada al silencio.

En medio de la boca cerrada de Heidegger, el poeta, Ponge, deja espacio para la libertad, una que no es sierva:

Me he tendido a la vera de los seres y de las cosas

Con la pluma en la mano, y mi escritorio (una página blanca) en las rodillas

Epílogo: Agonía

La última escena está elaborada por Lacoue-Labarthe, el filósofo, el poeta, el traductor, el hombre libre, quien resume la historia de Occidente bellamente. Yo solo recorto unos términos y los muestro: De Aquiles y Ulises queda la forma pura de la escena originaria, de la que resulta Occidente, con el mito, el logos y el pensar especulativo a cuestas; por eso es “colérico y aventurero ‘experimental’ aun cuando se hace cristiano y dispuesto a reprochar, oponiéndose al mito griego, a la cólera del Dios bíblico” en la Modernidad. El origen se hace presente en la “Odisea de la conciencia” que termina por decir “Dios ha muerto”. Lejos de ser el fin, “la escena de la cólera” se renueva en el sufrimiento de Artaud; la libertad está a punto de ponerse en juego, así como lo anuncia Bataille, cuando Artaud pide justicia, reparación, cuando hace la pregunta fundamental: “¿por qué me han ‘forzado’ a ser?” Aparece la muerte, la vida, la nekyia de la que dan cuenta tanto otros poetas; el poeta/mártir/héroe, atraviesa “el umbral del más allá”, pero solo “Vuelve. Vuelve, pero es para no volver de haber vuelto”.

En todos estos momentos, la libertad se define con relación al sacrificio, al sufrimiento y a la renuncia, siempre sujeta a la ley del mito y del logos. La fuga estructura el movimiento de la libertad, ella se repite en una voz cada vez distinta, voz del guerrero, del filósofo, del poeta, ella lucha, anuncia, se acongoja, se levanta, agoniza, sin embargo, vuelve.

He escrito, se ha publicado, he vivido.

He escrito han vivido, he vivido

Ponge, de quien dicen que siempre fue libre.

Imágenes: Evgeny Tchebotarev ; Johannes Plenio ; Christopher Hiew (Pexels)