Alejandro Gordillo

I

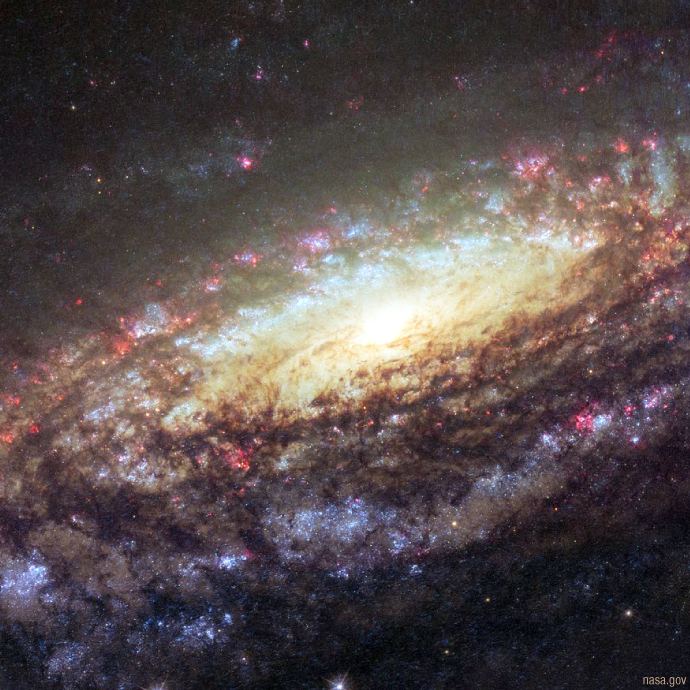

Se construyen muros, fortificaciones, refugios, bunkers contra algo. La preposición guarda en sí todo el sentido de lo que se edifica: oponerse, delimitar un adentro seguro ante un afuera potencialmente amenazador.

II

La cultura como un muro contra la naturaleza:

Todo lo que el ser humano se ha dado a sí mismo para alejarse de su estado salvaje es, de alguna forma, la edificación de un complejo sistema de protección para resguardarse tanto psíquica como materialmente de su entorno.

Qué es la mitología sino una muralla hecha a base de símbolos que delimitaban y otorgaban sentido a todo lo que le pudo ocurrir al ser humano y lo amenazaba hasta el desconcierto. Había que crear mitos que explicaran de alguna forma por qué uno de los miembros de la tribu no despertaba nunca más, por qué ciertos animales los atacaban a veces, por qué cambiaba el clima, etc.

A medida que las sociedades fueron creciendo, hicieron falta mitos que le dieran un ritmo particular a la existencia del grupo. Materializadas en ritos, estas creencias marcaban la identidad de la tribu y ayudaban a sus miembros a discurrir por cada una de las fases vitales.

Los muros son la humilde respuesta humana a la deidad primordial del caos.

Quizá una de las mayores crisis de nuestro tiempo tenga que ver con que el retiro de los dioses trajo consigo la muerte de los mitos y ritos que nos guiaban a través de la existencia. De ahí que la psicoterapia sea vista por algunos como la forma arreligiosa de donación de sentido vital de esta época. Quien quiera buscar un sentido auténtico hoy en día está condenado a hacerlo en soledad e, incluso, en contra de lo que hoy llamamos cultura.

En clave foucaltiana, se diría que el muro afirma lo que está dentro y niega lo que permanece afuera. Gramática urbanística: el muro marca la sintaxis espacial y predetermina una hermenéutica del afuera, lo desconocido, el enemigo, obstaculizando la visión del que permanece en el exterior. No solo busca restringir el acceso, sino también sustraerse a la mirada del otro, inmunizarse contra el otro. El muro es la materialización de un punto de vista.

La simpleza de su estructura hace del muro la pieza ideal para futuras arqueologías. Como ruinas, podríamos imaginar un espacio en el que solo sobrevivan los restos de una muralla y nada de lo que estas guardaban. Símbolo vacío, cascarón, piel de serpiente. Cuando las facciones que separaba el muro han desaparecido, este cambia su función de construcción defensiva a monumento.

En Benjamin, la barricada es una intervención directa en la arquitectura urbana que prescribe un uso determinado de los espacios. Este tipo de ingeniería militar subversiva comporta una apropiación radical de las calles para resistir.

La barricada es quizá la versión más precaria del muro: su edificación responde no a la protección de algo que ya existe, como en el caso de las grandes murallas, sino que pertenece al futuro: proyecta la tentativa revolucionaria y el deseo de levantar algo nuevo.

III

María Zambrano: “Escribir es defender la soledad en que se está”.

En el adentro de la escritura se opera un movimiento paradójico: se escribe desde la barricada invisible del solitario momento creativo proyectando la máxima apertura que comportará luego la lectura.

Este momento creativo recuerda al relato de La construcción de Kafka donde se presenta una arquitectura ambigua que es, al mismo tiempo, refugio y trampa. Cada una de sus partes, cada uno de sus sentidos apuntan siempre en direcciones opuestas. La madriguera es un intrincado espacio de túneles horadados en la muralla. Esto sitúa al escritor en el punto cero de la visión; escribe literalmente desde y en el límite, pero acechado por aquello que se adivina más allá.

Hay un orificio en la pared que conduce a ninguna parte (tal vez ésta sea la verdadera madriguera), que ha perdido su función de entrada, de lugar de tránsito y, por ello mismo, adquiere un valor absoluto al liberarse de su fin; la inutilidad aparece como un rasgo soberano, liberador. Sin embargo, es un lugar acabado, que no ofrece nada más que un límite.

El otro orificio, el que constituye la puerta de entrada hacia el refugio de lo interior, es también la posibilidad de la amenaza, la comunicación con el afuera lo convierte en una herida. El peligro está siempre ahí, acecha desde cualquier rincón de las numerosas galerías; existe tanto como presencia real del predador, como ausencia. Es un fantasma cuya inminencia de corporeidad está llevada al límite de su propia imposibilidad: es la desesperación desde la que escribe Kafka, la incertidumbre que proyecta al ser hacia atrás o hacia el futuro y que termina siempre por fijarlo en un presente desgarrado por la angustia.

El silencio, la oscuridad, la soledad, todo lo que podría remitirse de forma absoluta a una noción de seguridad queda relativizado. La fragilidad de su estado denuncia la ineludible violación de su equilibrio. No hay lugar para la homeóstasis. Si el afuera es la amenaza y el adentro es un instante efímero que devendrá fatalmente en fracaso, entonces, la homeóstasis no es realizable, su ámbito es el no-ser y el no-estar: la utopía. La tierra prometida, por tanto, es una esperanza vana, una ilusión que rechaza en sí misma todo consuelo. Solo Moisés pudo ser consciente de ello. El resto del mundo entró en una ficción ajena y habita en ella desde entonces. Dios es un ámbito absoluto y pretender entrar en él sería buscar su muerte, desplazarlo hacia el no-ser. La única relación posible con la divinidad es el crimen: crucificar a dios encarnado para que la culpa nos ate a su sacrificio. En la carne, la memoria del crimen no mediada por ninguna simbología: Dios. La obra, sin embargo, exige un sacrificio soberano, absoluto, absurdo, que no conduzca a nada fuera de sí mismo, como un gesto definitivo de abismo.

El roedor del relato se dedica a errar alrededor de su soledad. No se adentra en ella, no se pierde en ella. La única posibilidad de reencuentro está en la negación, en el abandono que no mira más allá de sí y, sin embargo, avanza cuando todo se da por perdido.

El escritor avanza con sus manos, no sabe con certeza hacia donde se dirige, se mueve sin tener una meta fija. No hay centro posible en su edificación, por lo tanto, el centro puede estar en todas partes, en cada una de las plazas en las que deposita sus reservas de provisiones; no sabe en donde almacenar definitivamente toda su energía, se agota en los múltiples entresijos. En esta situación, cualquier dirección puede ser la equivocada, a cada paso la obra corre el riesgo de desplomarse. A la vez, todo lugar se vuelve necesario por sí mismo: al renunciar a un fin, su soberanía nace. Cualquier gesto puede ser de defensa o condena, ataque o liberación.

La obra queda siempre abierta, pero esto no ocurre como un acto de voluntad del autor, sino más bien como producto de la insuficiencia de su voluntad ante el exceso que lo supera. La intrusión del otro, la presencia que lee el ámbito que hemos construido para nosotros mismos es el derrumbe de la obra, la caída del muro.

Imágenes: milan degraeve, Plush Design Studio, Anthony DeRosa, The Peasants at Market (detalle), Albrecht Dürer (1471-1528)