Andrés Barreno Lalama

Evitaste definir una cosa por su contrario,

porque no siempre el contrario del error es el acierto.

Ni siempre la patria es el día. Ni el exilio la noche.

Mahmoud Darwich, En la presencia de la ausencia.

La creación – Prefigurar un extraño mundo que está por venir

Creaciones que tienen una vida propia, que les fue transferida en su creación, con una funcionalidad o con un fin, como muestra de existencia, una prueba de vida en esta era.

Las ideas surgen como un acto necesario de sentirnos vivos, de sentir que existimos. Su materialización es la respuesta o el reflejo de quienes intentan dejar rastros, sea por necesidad, supervivencia, ego, vanidad; o, simplemente porque el amor de crear un objeto, que nació en los pensamientos, en los deseos. Un objeto ideomorfo que no tiene categoría y que su uso y fin apenas es conocido por su creador. Es una manera de prefigurar un mundo futuro extraño en el que se pretende dejar una huella.

La motivación de materializar ideas, de alcanzar entidades, objetos ideomoformos, es una manera de poder traducir pensamientos y de pretender darles un espacio en esta existencia. En un contexto social que adora producir objetos, para después permitirse descartarlos, con la negación permanente de que al descartarlos de un espacio cotidiano dejarán de existir. Pero, al igual que los pensamientos, los objetos no pueden dejar de existir, apenas se alejan de nuestra vista y dejan de ser útiles en esta existencia organizada y convocada a una lógica de consumo incesante.

Dominados por la visión, como sentido guía, se pretende dejar nuestro rastro admirado, útil y hasta criticado. Objeto y rastros de los mismos que pretendemos parte de la historia; ilusionados o ciegamente ebrios, pensamos que vamos a ser reconocidos por una historia que detenta poder. ¿O será que ansiamos y queremos ser parte de ese poder? Un intento infructuoso y agónico que podía consumir una vida entera. El vértigo contemporáneo de la representación: un sueño que puede convertirse en muerte, sin que de ello demos cuenta.

El rastro de las creaciones – Ahora todo esto se perdió (Aldo Rossi)

Los objetos más cotidianos, parte de actividades inverosímiles, o vitales para poder sentirnos vivos, en esta vorágine galopante que provoca y promueve modos de vida más acelerados, condicionados por una estética que exige olvidar y descartar un pasado. Una modernidad que intenta negar sus bases: ¿qué hacer con los objetos, con las ideas que dejan de ser necesarias; o simplemente, útiles para un momento pasajeros, para un presente orientado a avanzar, a ser moderno, a olvidar los oscuros, a negar la existencia de cualquier parte negativa. ¿Qué ocurre con lo que está de más, con lo que deja de ser útil o redituable? ¡Lo descartas, lo alejas, lo destierras! Y la gran y permanente interrogante: ¿a dónde?

Objetos, vidas y sueños materializados, antropomorfos, ideomorfos, cosas, objetos, cuasi-objetos; aquellos que fueron consumados, o descartados en su creación, pero que igualmente reclaman su existencia. Todos ellos, los negados, los que dejaron de ser útiles, en un exilio permanente, en un destierro que no tiene marcha atrás y que apenas aplana cualquier rastro de recuerdo o de utilidad. Imbuidos en una modernidad que nadie se atreve a categorizar, sea pre, post, híper o, simplemente una modernidad híbrida que quiere homogeneizar su color, dominar las temporalidades e imponer una cadencia acorde a sus consumos. Ritmos y cadencias que dominan incluso su razón creadora.

Un cúmulo de olvidos, de objetos desterrados de nuestro presente, sin tener otro destino más que el olvido y desprecio, o simplemente su negación de existencia. Reemplazar las creaciones, cambiar objetos usados por nuevos por estrenar. Galopante modernidad que pretende llenar el espacio de recuerdos, o mejor dicho que pretende olvidar todo lo “inútil”, para que quede más espacio a lo nuevo. Sin merecer su rastro, sin merecer que sus creaciones también constituyen base y protección. Al igual que todo lo que presente aquí, no puede desaparecer, es apenas un destierro, una expulsión.

Muros y barreras – Los dos lados de la conciencia humana (tanto el que estaba concentrado para adentro como el que está concentrado para afuera) yacen soñadores o medio despiertos bajo un velo común (Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien).

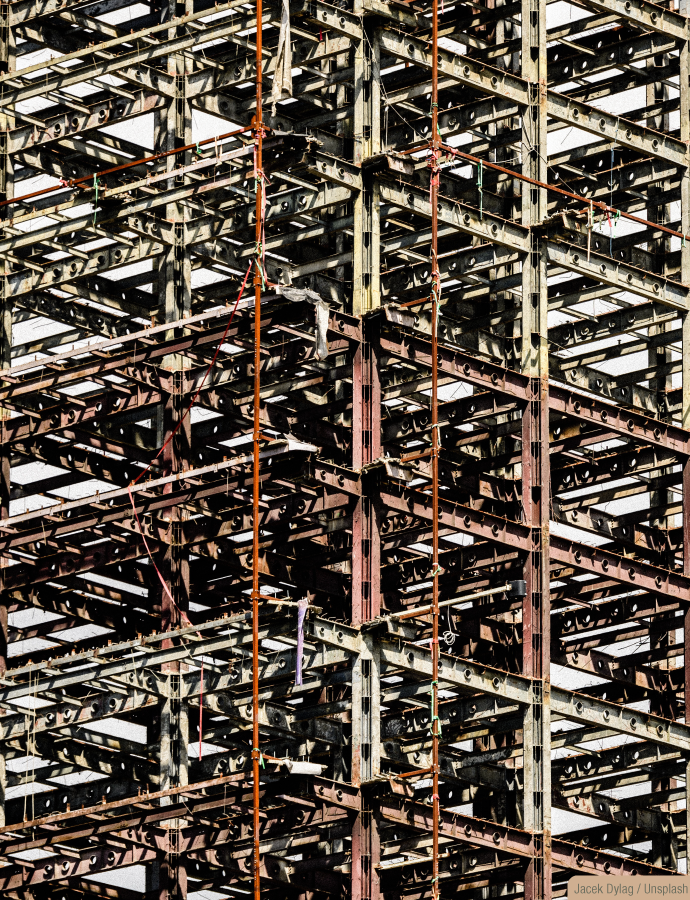

En un sentido positivo y pragmático, muros que han erigido imperios, delimitado fronteras, alejándonos de lo desconocido, del asedio y depredación; y al mismo tiempo han protegido y logrado limitar una libertad para crecer, una percepción momentánea y pasajera de protección. Una creación paradójica e inseparable de la vida civilizada de una sociedad que se manifiesta, que agencia una ramificación de figuraciones, de sentidos e intencionalidades. Codifica significados alternativos en el interior de su estructura formal e material y muestra imágenes y símbolos a su exterior.

¡Libertad o limitación! Depende de su perspectiva. Sin embargo, representan materialización de intencionalidades, de aspiraciones y sueños que quedan plasmados en objetos, híbridos y complejos. Apenas descritos y desechados por un ritmo consonante a voces de modernidad.

La materialización de ideas, la corporeización de pensamientos, la consecución de muchos sueños que se plasman en el espacio, como abrigo, como limitación, constituyen una existencia, por lo tanto, surgen actores nuevos en el mundo. Nuevos actores que representan una concatenación de entidades que dieron forma y creación. Contenedores de limitan y libertan, representan actores que agencian afectaciones para su alrededor. Nuevas barreras, materialización de las ideas (limitadoras y libertadoras).

Esa constante necesidad de dejar un rastro humano muestra la urgencia de ser oídos, de tener una voz. ¿Qué ocurre con los objetos que no tienen un relator? Que apenas se registra su uso temporal, sin importar que sea una creación y que su utilidad se transforma.

¡Muros! ¿Son una barrera, una protección? Pero al mismo tiempo representan un abrigo y un refugio. Lo simbólico de los objetos, la representación de ideas, su materialización. Sueños ambiciosos, tendencias modernistas, una reencarnación moderna de paisajes desolados son el rastro de la huella humana. Ruinas de una modernidad rapante que cambia y transforma el espacio, limitando la memoria a un relato histórico. Un rastro queda de la creación humana, de lo que alguna vez tuvo relevancia, y que ahora quiere negar su existencia. ¿A dónde van las ideas que quieren ser olvidadas, los recuerdos que rehúsan irse, muertos que se niegan a morir? ¿Es acaso, un olvido premeditado para poder sentirnos modernos?

El olvido

De vez en cuando

camino al revés:

es mi modo de recordar.

Si caminara sólo hacia delante,

te podría contar

cómo es el olvido.

Humberto Ak’abal (poeta maya).

No querer recordar y no tenerlo cerca no quiere decir que no existió. La hipóstasis de la modernidad. Un equívoco presagio de que todo lo desechado desaparece, cuando en su creación se le entregó vida y por lo simbólico y representación, constituyen objetos que tienen vida y cuya agencia cambia en un anonimato, por la ausencia del relator. Una transformación permanente que agencia figuraciones a su alrededor.

Actantes que cambian, murallas que se convierten en muros, que dejan un rastro y una memoria inevitable. En el campo simbólico, cuando su agencia produce afectaciones tan grandes y transformadoras, resulta necesario, y como instinto de supervivencia el pretender olvidarlo. Sin saber cómo o dónde, el destierro es la solución acertada: evitar su presencia, aceptar su ausencia y pretender que no existió. Objetos desterrados, ideas desterradas en un exilio que no conoce tregua; apenas su rastro peregrino deja una estela para quienes quieren ver el resultado de una vida humana; que resiste a la memoria y persiste en el mismo espacio. Las ruinas del futuro, las limitaciones olvidadas y superadas. ¿Qué hacer con ellas, cuando no tenemos otro espacio? Si apenas podemos mirar para otro lado, seguir un camino diferente, negando que hay un rastro dejado, que, en una cábala, las volveremos a encontrar.

Objetos olvidados, que sobreviven incógnitos al tiempo, transfigurando el espacio, migrando consonante a la época que los destierra, y que ya no los quiere como “útiles” o necesarios. ¿Cuál es el destino de nuestros desechos en todas sus formas? Objetos expulsados a un vacío inexistente, a un mismo espacio que, compartido, resulta en una hibridación de temporalidades y de rastros de modernidad. Actores humanos y no-humanos que conviven y conglomeran; objetos, memorias que nos recuerdan a la decadencia, al olvido, un misterio que demanda un relato. ¿Quiénes fueron los seres que crearon estos objetos, quienes los olvidaron? Tambores ocultos que queremos no escuchar, que son casi imperceptibles, y cuya estela es una memoria de lo que fueron.

Es el mismo espacio que se transforma, que muta, de tonalidades y formas diferentes: cuando los objetos “obsoletos”, desterrados, salen de nuestro espacio íntimo, no quiere decir que dejan de existir. Apenas no los tenemos cerca, excluidos de nuestra vista, permanecerán en el tiempo, se transformarán e igualmente intentarán servir a otros fines, a otras intencionalidades. Pero nunca podrán ser olvidados.

Se escuchan ritmos nuevos civilizatorios, rapantes expulsan a lo desnecesario, nuevos vientos que presagian tempestades, limpiezas que expulsan a lo que nos es “estético”, a lo poco atractivo: sueños y ambiciones de hombres por conquistar el territorio, nuevas ideas que quieren dominar los espacios y marca su orden y dinámica. ¿Qué ocurre con quienes no quieren ser parte? Expulsados de su entorno, sin una luz en el camino, y con cada paso van dando forma.

Un nuevo mundo – las ruinas de “un futuro”

Objetos y cosas que permanecen en el tiempo, que peregrinan en el espacio hasta intentar ser olvidados, o simplemente desterrados, desechados por no cumplir y suplir las necesidades presentes, las urgencias que ocupan el tiempo e intentan llenar el espacio.

Materializar sus aspiraciones, sus sueños, es la manera de desembarazarnos de las ideas. Comprender el mundo en su complejidad composicional, no facilitará nuevos pensamientos, nuevas maneras de reconocer la realidad, de ampliar una realidad a toda su constitución, reconociendo la belleza de la diversidad, la belleza de las diferentes temporalidades del tiempo.

Ruinas de un futuro, fronteras que no sólo serán partes de tierra, y cuya conformación será el resultado del nuestro paso, de nuestra propia peregrinación y de nuestros propios desechos. Limitados, delimitados por las ideas y materializaciones que también desterramos y descartamos. Una libertad limitada, unos conceptos que pretenden hacernos sentir libres.

¿Qué no quiere ser escuchado o qué no quiere ser recordado? El dolor es tan grande que la supervivencia exige por lo menos un bloqueo. ¿Es un acuerdo de supervivencia, la negación? No es relevante para el nuevo mundo que surge y responde a una nueva aspiración –sin juicio de valor–, que conduce al olvido.

¡La profecía de inmortalidad se cumple! Todo queda aquí, y en nuestro rastro, estelas de recursos e intenciones de olvido nos rodean. Podrán aprisionar, quizás… pero al mismo tiempo nos liberarán de un pasado: si lo resolvemos, si lo queremos aceptar como parte de nuestro rastro. No es modernidad que niega cualquier fracaso. Rodeados de cosas, objetos; limitados por nuestro rastro. Todas nuestras creaciones perduran, sólo que ocupan otra espacialidad, no desaparecen ni son olvidadas. Quedan guardadas en otra temporalidad.

Muros: La materialización de nuestras barreras mentales, que limitan nuestra libertad y su rastro no se pierde en el tiempo, se transforma, pudiendo llegar a un arruinamiento –como las ideas y creaciones–, o un vestigio de un rastro, de un recorrido. Materia-lidades inmortales hasta llegar a La Nada.

Sueños que nacen y mueren en la misma temporalidad, pero que no se olvidan, y por lo tanto peregrinan en historias y recuerdos. Un registro de una vida de intentar olvidar como fin último. Limitado por un sistema estructurante que vende profecías de libertad y modernidad, limitados por los mismos conceptos que dominan esta razón agónica a agonizante.

Imágenes: Hans Braxmeier, Peter H , Free-Photos (Pixabay)