Rafael Romero

El mal siempre me ha acompañado. Todos los días de mi vida. De eso hablan mis constantes pesadillas, el desgano placentero, la capacidad para dejarme llevar por la descomposición de las situaciones. Me atraen las personas con cicatrices en la cara, con la nariz hundida por los golpes y las mejillas curtidas por el sol. Recuerdo que hace algunos años, en una pequeña ciudad del Oriente, pasé con una negra durante toda una semana. Ella tenía dos hermosos tajos en su cara y un culo espectacular. También recuerdo el caso de un hombre de los márgenes de un puerto que mató a cuchillazos a sus tres hijos, a su mujer, y luego se suicidó. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿En verdad somos dueños de nuestros actos? ¿Es el “mejor de los mundos posibles” el del bien, la verdad, la belleza y la armonía, o también lo es el del mal, la corrupción, la descomposición? Intuyo que un mal originario funda lo humano. ¿Podemos vivir sin él?

Para contener al mal, las personas aprendimos a ponerle trampas, a contener los golpes y las flatulencias, a postergar nuestros desacuerdos y solucionarlos por medio de las buenas maneras y el derecho, tal como lo describe Norbert Elías en El proceso de la civilización, los cuales al final de cuentas no son más que la serie de trampas, internas y externas, que le hemos puesto al mal para que no nos aniquile, para que no emerja y nos descomponga, para que no nos perdamos en la oscuridad de la sin-razón, de lo irracional y la ira, de lo que no tiene forma, de los olores impropios, de la pulsión pura, ciega y sin dirección. Pero cada avance civilizatorio es paradójico, ambivalente, cínico y bárbaro, porque los actores de los dos lados ―del bien y del mal― somos seres reflexivos, aprendemos de nuestros errores, reconocemos las derrotas y reajustamos rumbos, medios y expectativas.

El mal originario es absoluto, total, primigenio; los males en los que se manifiesta son relativos, históricos, contingentes. En cada época vivimos el mal de distintas maneras, bajo la forma de distintos males, angustias, problemas existenciales, dilemas sociales: flotan las brujas, el universo camina hacia su enfriamiento total, son nuestros actos mortales prueba válida en el juicio final de nuestra alma inmortal. ¿Cuáles son los males del mal que vivimos hoy, y cuáles las trampas que nos ponen hoy a buen resguardo de nosotros mismos, de nuestra corruptibilidad, concupiscencia y sensualidad?

El mal instaurado en el mundo

En la Edad Media el mal se manifestaba como destino y fortuna; hoy lo hace como riesgo y peligro. Nuestros alimentos contienen mercurio y plomo, insecticidas y pesticidas, preservantes y transgénicos. No sabemos lo que comemos y cualquier cosa nos puede desatar una alteración intestinal. Los ríos están contaminados con las aguas negras y grises de las ciudades. La tierra está llena de agroquímicos. La minería ilegal destruye montañas y comunidades sin contemplaciones. Las mafias madereras continúan devastando los bosques amazónicos. Los incendios forestales nos brindan escenas apocalípticas, infernales. Nada hay que no afecte al ambiente, a la ecología del planeta. Nuestras vidas mismas son una carga ecológica. Y su solución es a posteriori. Las ciencias y la regulación ambientales aparecen después del daño ambiental, una vez que el mal se ha instaurado en el mundo. La gestión ambiental es la gestión del mal.

Los daños al planeta y a la vida que hoy padecemos se derivan de la aplicación práctica de algo no práctico: la ciencia moderna, fundamentada racionalmente, empírica y responsable con su método. La tecnología no está del lado de la razón teórica, sino de la eficiencia práctica, para ella el conocimiento no es un fin, sino un medio. Con la confianza en el poder de la tecnología, las sociedades modernas (XVIII-XX) hicieron todo para dominar a la naturaleza a su antojo y capricho, domesticar a la bestia que hay en nosotros, prevenir los acontecimientos naturales: terremotos, tornados, erupciones volcánicas, dictaduras, guerras, complejos de inferioridad, traumas sexuales. Durante la modernidad iluminista el mal tomó cuerpo social en la creencia de que la naturaleza era naturaleza-a-domesticar, fuente inagotable de recursos a explotar, pulsiones y deseos que debían controlarse, racionalizarse, subliminarse. La razón iluminaba y controlaba a todos los males, todo era cuestión de tiempo, de avance científico-técnico; era fuente de seguridad, como un claro en la selva, donde estás seguro de que los árboles no te caerán por las fuertes lluvias.

Allí donde se cree que la naturaleza es infinita también se cree que la tecnología lo puede todo. En la modernidad iluminista se construyeron, y no hemos parado de hacerlo, edificios monumentales, carreteras impensables, pozos petroleros en el centro de la selva, hidroeléctricas, plantas de beneficio minero, supermercados, refinerías, camales industriales y un sin número de dispositivos tecnológicos que hacen posible la vida que tenemos: el auto para poder movilizarse a gusto y comodidad, el seguro médico por lo que pueda ocurrir, el cine-en-casa para no ir a la sala-de-cine, el último de los celulares para mantenernos conectados-a-la-distancia, con la confianza de que siempre habrá señal o que la batería no se agotará. Todo un estilo de vida llena de ingenieros, geólogos, neurocirujanos, economistas, politólogos, antropólogos, administradores, diseñadores gráficos y demás grupos profesionales.

Pero con el tiempo, emergieron las consecuencias-no-esperadas de los éxitos de la tecnología y su estilo de vida. Todo sistema, incluido el planeta, cuenta con una capacidad de carga: cuánto peso aguanta un puente, cuánto alcohol resiste tu cuerpo, cuántas personas pueden estar en una celda. Hoy la capacidad de carga de muchos sistemas de la Tierra han colapsado: ríos contaminados, tierras infértiles, ciudades abandonadas, sistemas políticos en descomposición. Sin embargo, los sistemas se autorregulan o si no desaparecen. Y para hacerlo, recurren a momentos catastróficos que les permiten de alguna manera ajustar la presión o la carga a la capacidad del sistema. Si en un bosque los árboles no murieran, el bosque como tal moriría. Entonces el bien en la segunda modernidad toma la forma de catástrofe creativa, muerte con resurrección.

Lo que el discurso de la sociología ha descrito como sociedad del riesgo y de consecuencias-no-deseadas, el discurso de las ciencias naturales, su comunidad científica, lo ha denominado antropoceno. La segunda modernidad es un mundo social donde el mal está instaurado, donde la falla geológica se hace presente, el enfermo es normalidad, donde la humanidad aparece como el principal factor destructivo. El mal está en nosotros que autogeneramos nuestros daños con lo que hacemos y dejamos de hacer, con nuestros buenos o malos cálculos, más allá de nuestras buenas intenciones. Este es el hecho empírico fundamental de este momento civilizatorio: el enfermo existe y no hay cura. Lo único que le corresponde a la razón es gestionar el mal instaurado en el mundo, implementar plantas de tratamiento para tratar el agua contaminada de las ciudades, construir cunetas de coronación para ver si se estabiliza la montaña, probar tal o cual medicamento para ver cómo los enfermos reaccionan, confinar a las personas a sus viviendas para que el virus no se propague de manera incontrolable.

El mal operando en el mundo

En la segunda modernidad, el mecanismo que articula lo social no es la ideología, propia de las conciencias iluministas, sino comportamientos idolátricos en una suerte de neo-paganismo. No se trata de un politeísmo de valores, o la lucha por ideales que buscan totalidad, sino de proyecciones narcisistas de subjetividades hipersensibles que se expresan y sostienen en la defensa irrestricta de los derechos de tercera generación, transfigurando cualquier acto, por mínimo o insignificante que sea, en un caso legal, un motivo para activar el aparato jurídico-estatal. De esta manera, una mirada galante se vuelve un caso de acoso sexual, un castigo formativo se torna un atentado contra la integridad de niños y adolescentes, la muerte de un perro se convierte en un escándalo moral.

Cada derecho a la naturaleza, la identidad, la sexualidad, la animalidad o la niñez, se configura como pretexto para el ejercicio de una “situación de excepción”. El mal se ha trasmutado, adquiere nueva forma y figura en el ejercicio de los derechos. Lo particular se ejerce como si fuera universal. El aparato estatal se focaliza y la forma autoritaria se difumina por el tejido social. Esta es la trampa que el mal le colocó a la modernidad iluminista, y que es parte constitutiva de las sociedades hipermodernas, plagadas de “ángeles de luz”, donde el mal se presenta bajo la forma de bien (Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales), donde los defensores idólatras de los derechos trasmutan los dispositivos de racionalidad, objetividad y legalidad en mecanismos para expresar y realizar los complejos, traumas y caprichos personales o para viabilizar venganzas políticas o los intereses de grupos de poder. Se configuran entonces seres de superficie sin profundidad, de puro mundo exterior, portadores de subjetividades hipersensibles y comportamientos totalitarios.

La naturaleza y lo rural también se vuelven objetos de idolatría: la selva aparece como un lugar armónico y pacífico; los indígenas y campesinos, como seres puros ajenos a la maldad y la corrupción; los animales, como sujetos de derechos, al igual que las plantas y las bacterias. Idolatramos a la naturaleza hasta el punto de considerar a perros y gatos como seres con mayor dignidad que nuestros semejantes. El mal se reproduce en el riesgo de hablar y herir a una hipersensibilidad infantil que cree que la ternura que una persona siente es medida de la virtud moral de gatos y lagartijas, o que se debe dejar de enseñar Shakespare por sus expresiones mitómanas.

La obsesión por la piel sin arrugas, la eterna juventud, las largas cirugías para no perder la textura de una piel joven, por mantener unos senos firmes, unas caderas potentes, son comportamientos idolátricos que proyectan deseos imposibles, sufrimientos sin sentido, expectativas irrealizables. Las personas estamos condicionadas por la naturaleza de todo ser vivo. Cada uno entre nosotros, y con cada planta, animal, bacteria, virus, nos hermanamos en la muerte. Las expectativas de superar lo natural se vuelven sobre nosotros mismos cuando no reconocemos que lo único que puede otorgarle sentido a la vida es la muerte, el aniquilamiento, la extinción total, como uno de los lados del ciclo fundamental de destrucción y resurrección, de vida y muerte, que organiza a la vida como fenómeno global. Somos hijos de la ira de Shiva que destruye y renueva.

El baile del bien y el mal

La bestia no es una: “no somos uno, sino varios, y Jesús los expulsó a una piara que luego se tiró al mar”. El Dios Uno es producto de una reducción de muchos dioses, de múltiples experiencias originarias y sagradas, en Uno que contiene lo Múltiple. El Dios cristiano es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres manifestaciones de un mismo Dios. En el paso del paganismo al monoteísmo, lo que sucedía hacia afuera del hombre, en su relación directa con lo sagrado, también sucedía hacia dentro, en la relación del hombre consigo mismo y con los otros: la emergencia del mundo interior y de la misericordia. No sacrificios de sangre, sino arrepentimiento de corazón; no ojo-por-ojo y diente-por-diente, sino el saber perdonar. Estas fueron las trampas con las que los hombres en la era axial (IX – III AC) lograron dominar al mal e imponer al bien.

En los inicios cristianos del mundo moderno (IV-V DC), el mal tomó la forma de corruptibilidad y concupiscencia, efecto de la expulsión del Paraíso. Emerge el problema de la participación de los hombres mortales en su salvación eterna, de su capacidad para enfrentar al mal y retornar al bien. Se generaron dos respuestas: la agustiniana y la pelagiana. En la primera prevalece la inconmensurabilidad entre la realidad divina y la vida humana. Para la segunda, los hombres tenemos una participación en lo divino, que se expresa como libre albedrío. Domina la libertad y todo está en potencia. Para los agustinianos, los hombres, sin la gracia divina, no tenemos oportunidad alguna luego de la muerte. No hay juicio final, sino predestinación.

Pero para los pelagianos sí hay juicio final, porque los hombres tenemos la potestad de decidir entre el bien y el mal, entre las buenas y las malas acciones. Somos dueños de nuestro destino, y en el juicio final se me juzgará en función de mis buenas o malas obras. El mundo para los agustinianos es lo que es, una constatación empírica de la vida y la muerte; o te salvas o te condenas, no por tus actos y tus buenas obras, sino por la gracia divina, por la voluntad de Dios, el bien absoluto. Al contrario, el mundo de los pelagianos está cargado de optimismo; de hecho, el mundo es una apariencia, un espejismo que hay que superar. Esta visión de mundo organizó a la modernidad iluminista: en el siglo XIX los jesuitas, neo-pelagianos, brindan el soporte ideológico para aceptar los cambios y la innovación del desarrollo de la ciencia y el monstruo del industrialismo.

El iluminismo moderno tiene orígenes pelagianos, confía en la naturaleza humana, en su capacidad para salvarse y para dominar a la naturaleza por medio de la ciencia y la tecnología. En el escenario actual, el sujeto que domina su destino con la razón y controla la naturaleza con la ciencia y la tecnología deja el escenario para dar paso a nuevas formas de vivir y configurar lo social, a nuevos especímenes y formas sociales, ya no ideologizados, sino idolátricos, atrapados en los múltiples espejismos del mundo de las redes, en una especie de neo-paganismo. ¿Es la razón una idolatría más como las otras?

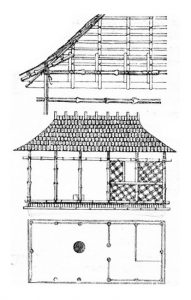

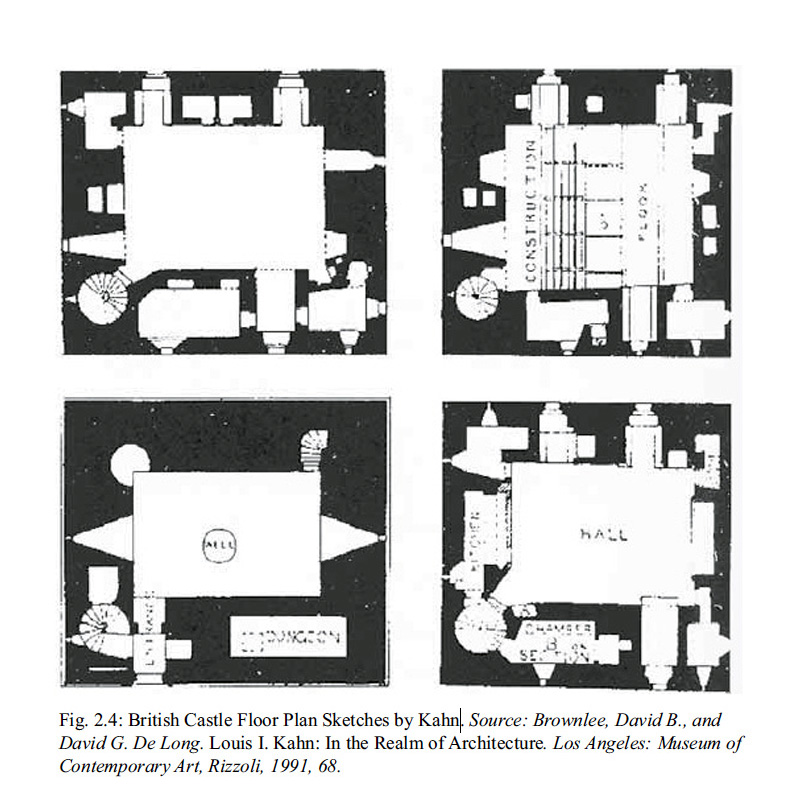

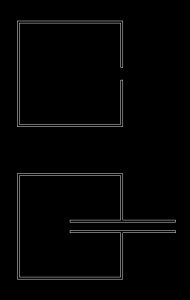

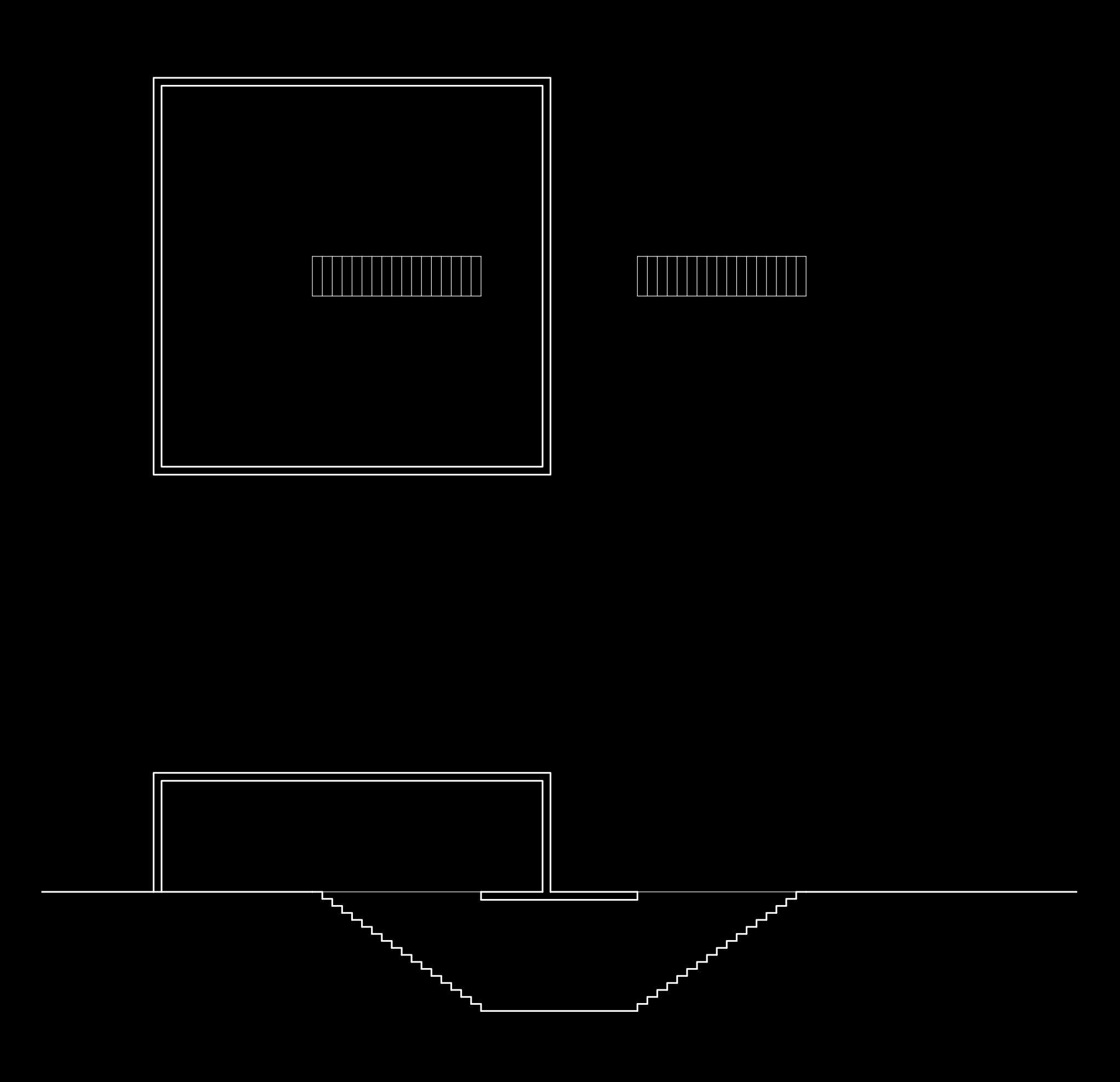

Leon Battista Alberti es el primero que define este elemento como el único fundamento generador de una construcción. Encandilado por la arquitectura romana, el arquitecto del cinquecento teoriza una verdadera y propia concepción muraria, reconociendo al muro como estructura de la cual, a través de un proceso de substracción, fue posible encontrar la columna. Esta última definida como puro objeto decorativo vendrá despojada de toda función tectónica. A través de la historia de la arquitectura nos es posible definir a esta concepción como errónea, dado que el muro nace como simple taponamiento de estructuras a esqueleto, sin ninguna función estructural. Gottfried Semper, a través de su análisis científico y etimológico que tomará forma en su arquetipo de la cabaña caribeña, subraya la naturaleza efímera de las primeras paredes, reconociéndolas en los tejidos entrelazados que taponaban la estructura a esqueleto de la tienda. El análisis de este último da testimonio entonces de la naturaleza originaria del muro que cumplía la tarea exclusiva de dividir el espacio para crear intimidad y proteger: el muro nace como tapiz. Semper, como prueba de esta naturaleza efímera, nos muestra cómo, por ejemplo, la etimología de la palabra alemana wand (muro) presente la misma raíz de la palabra gewand (vestido, indumentaria).

Leon Battista Alberti es el primero que define este elemento como el único fundamento generador de una construcción. Encandilado por la arquitectura romana, el arquitecto del cinquecento teoriza una verdadera y propia concepción muraria, reconociendo al muro como estructura de la cual, a través de un proceso de substracción, fue posible encontrar la columna. Esta última definida como puro objeto decorativo vendrá despojada de toda función tectónica. A través de la historia de la arquitectura nos es posible definir a esta concepción como errónea, dado que el muro nace como simple taponamiento de estructuras a esqueleto, sin ninguna función estructural. Gottfried Semper, a través de su análisis científico y etimológico que tomará forma en su arquetipo de la cabaña caribeña, subraya la naturaleza efímera de las primeras paredes, reconociéndolas en los tejidos entrelazados que taponaban la estructura a esqueleto de la tienda. El análisis de este último da testimonio entonces de la naturaleza originaria del muro que cumplía la tarea exclusiva de dividir el espacio para crear intimidad y proteger: el muro nace como tapiz. Semper, como prueba de esta naturaleza efímera, nos muestra cómo, por ejemplo, la etimología de la palabra alemana wand (muro) presente la misma raíz de la palabra gewand (vestido, indumentaria).

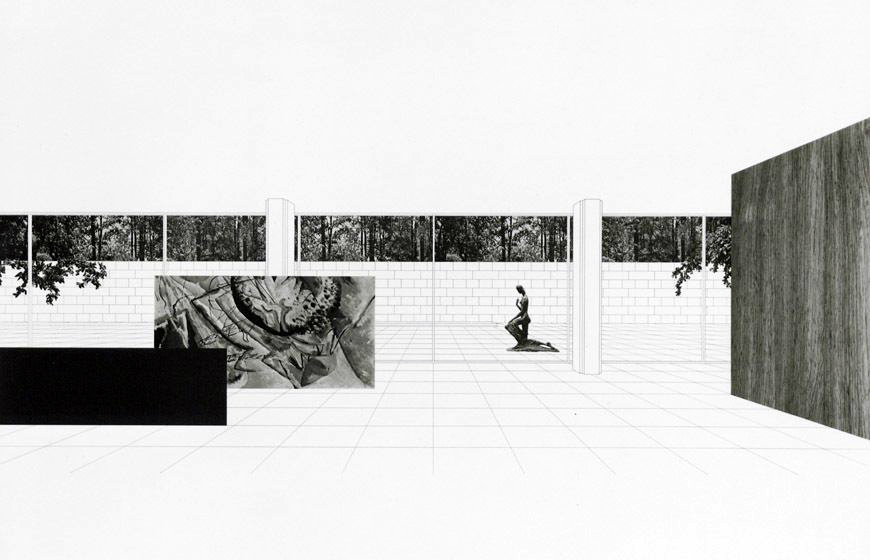

Al contrario, es posible que un muro pueda desaparecer hasta convertirse en una pared de 2-3 centímetros, un folio bidimensional (como sucede literalmente en la tradición japonesa) que esté en capacidad de alterar la percepción del espacio. En la obra de Mies van der Rohe cobra sentido la idea semperiana de pared completamente vaciada de toda función estructural. El muro para él pierde su significado propio. Mies elimina ese elemento a favor de un ‘espacio fluido’ al interior del cual el muro aparece solamente como un pequeño obstáculo, asume un carácter mucho más objetual, subrayado a menudo por materiales preciosos, como por ejemplo la famosísima placa de onix del pabellón Barcelona. Las paredes, además, nunca llegan hasta el techo, en efecto no lo sostienen, sino que aparecen como objetos espaciales donde no se transmite la idea de masa, sino más bien de volumen.

Al contrario, es posible que un muro pueda desaparecer hasta convertirse en una pared de 2-3 centímetros, un folio bidimensional (como sucede literalmente en la tradición japonesa) que esté en capacidad de alterar la percepción del espacio. En la obra de Mies van der Rohe cobra sentido la idea semperiana de pared completamente vaciada de toda función estructural. El muro para él pierde su significado propio. Mies elimina ese elemento a favor de un ‘espacio fluido’ al interior del cual el muro aparece solamente como un pequeño obstáculo, asume un carácter mucho más objetual, subrayado a menudo por materiales preciosos, como por ejemplo la famosísima placa de onix del pabellón Barcelona. Las paredes, además, nunca llegan hasta el techo, en efecto no lo sostienen, sino que aparecen como objetos espaciales donde no se transmite la idea de masa, sino más bien de volumen.

Por ejemplo, a menudo se experimenta un muro atravesándolo, pasando a través de su espesor, descubriendo por tanto lo que esconde. ¿Qué sucedería si no existiera, por ejemplo, una simple puerta, sino que fuera necesario acceder a través de una galería a otra habitación? Si el atravesar un muro fuera posible solo mediante el paso a otro ambiente, este seguramente nos impediría percibir el muro.

Por ejemplo, a menudo se experimenta un muro atravesándolo, pasando a través de su espesor, descubriendo por tanto lo que esconde. ¿Qué sucedería si no existiera, por ejemplo, una simple puerta, sino que fuera necesario acceder a través de una galería a otra habitación? Si el atravesar un muro fuera posible solo mediante el paso a otro ambiente, este seguramente nos impediría percibir el muro. Por lo tanto, el muro sería leído conceptualmente como un elemento abstracto. Lo mismo sucedería si un muro no fuera nunca atravesado, sino más bien saltado.

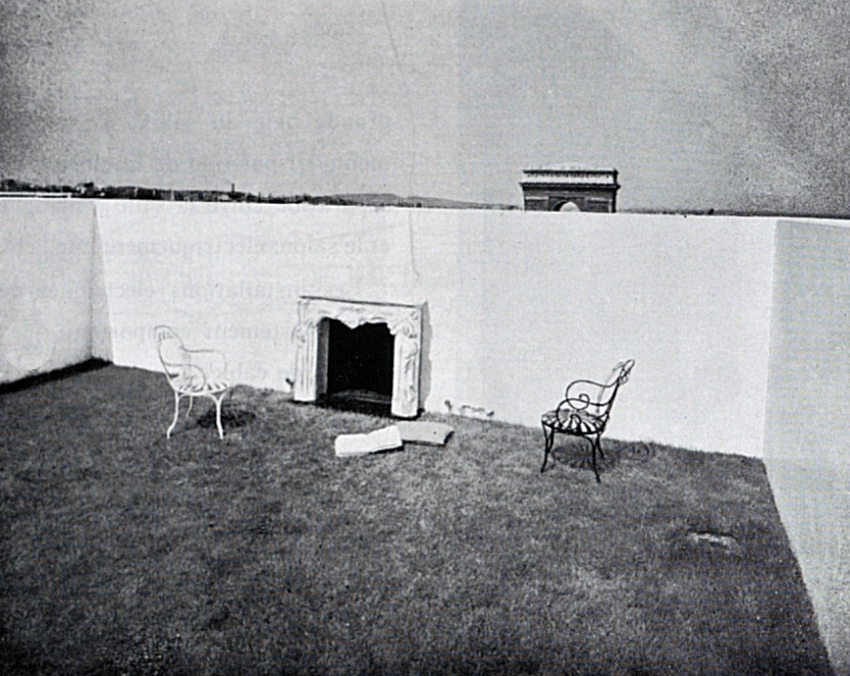

Por lo tanto, el muro sería leído conceptualmente como un elemento abstracto. Lo mismo sucedería si un muro no fuera nunca atravesado, sino más bien saltado. Cuando entonces hablamos de muro en arquitectura es necesario profundizar en la naturaleza y experiencia espacial que vive el hombre en relación a este elemento. Leer este elemento como algo que separa o que sostiene es una lectura reductiva, superficial, que nos impide trascender el significado de este elemento. Usando la metáfora de la valla leopardina que la mirada excluye, el muro ofrece su dualismo intrínseco: si bien es un elemento que separa, sin el no podríamos imaginar el infinito que está más allá.

Cuando entonces hablamos de muro en arquitectura es necesario profundizar en la naturaleza y experiencia espacial que vive el hombre en relación a este elemento. Leer este elemento como algo que separa o que sostiene es una lectura reductiva, superficial, que nos impide trascender el significado de este elemento. Usando la metáfora de la valla leopardina que la mirada excluye, el muro ofrece su dualismo intrínseco: si bien es un elemento que separa, sin el no podríamos imaginar el infinito que está más allá.