Andrés Ruiz Chávarri

“¡Ay! ¿Se aproxima acaso el tiempo en que el hombre no podrá ya disparar las flechas de su anhelo más allá del hombre mismo, y la cuerda de arco no podrá ya vibrar? Yo os anuncio: es preciso llevar aún algún caos dentro sí para poder engendrar estrellas danzarinas. Yo os lo anuncio: aún se agita algún caos en vuestro interior.”

Friedrich Nietzsche, Así habló Zarathustra

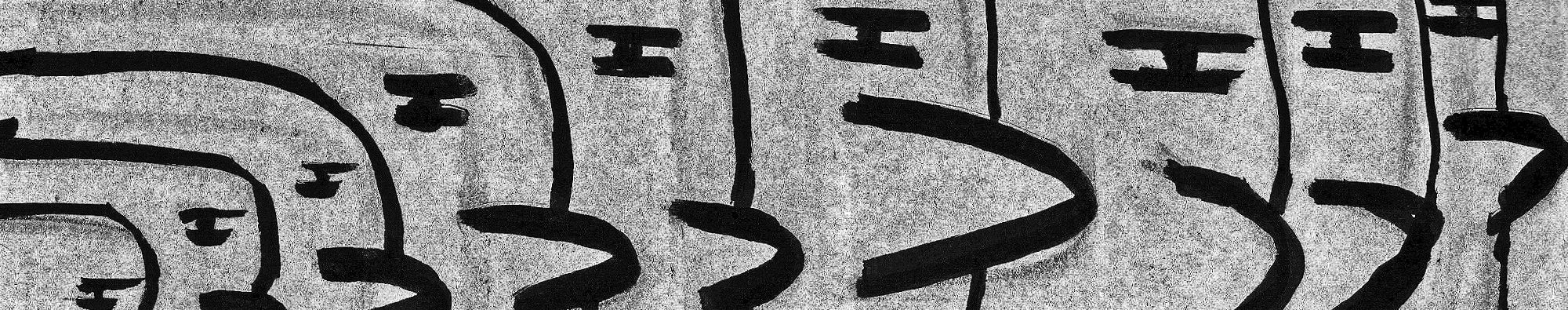

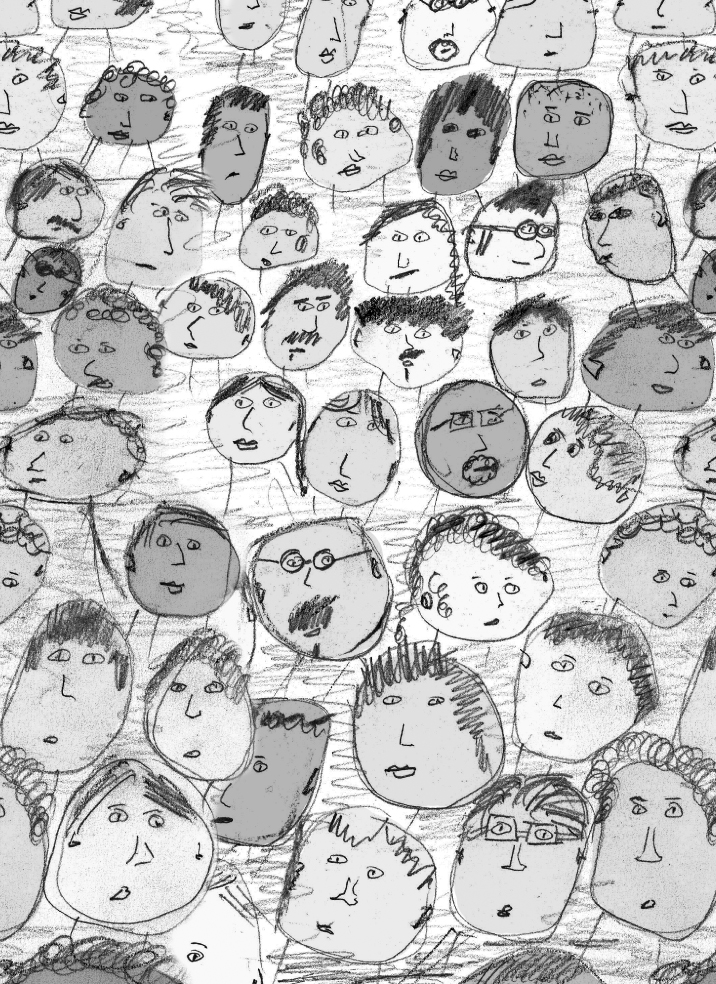

La crisis de las humanidades tiene su origen en el resquebrajamiento de la figura del hombre. Las luces, las sombras y las formas materiales son los contornos de la figura. El hombre como conceptualización es un contorno que ha cambiado a lo largo de la historia, mutando sus posturas y ademanes. Restos de piel y huesos son la materia del sedimento que luego es posible leer como estratos geológicos. Capas de pensamientos e ideas que se superponen una a las otras, en algunos casos se complementan, en otros se niegan, y finalmente, en todos propician la mutación del modelo que puede llegar a llamarse la figura del hombre.

El hombre como concepto es una estatua hecha de capas. De esta manera, con el devenir de los siglos, se construye un modelo que los individuos miran con ansias para encontrar un referente concreto de nuestra naturaleza. Miramos la escultura para encontrar significado a nuestro devenir en el tiempo. Desde la soledad del ser particular y único, buscamos un paradigma como puerto de llegada en el que culminen los millones de proyectos aislados que son las personas. Son incontables las esculturas, estatuas, modelos, figuras que se alojan en los parques, jardines, palacios y plazas. Reyes, filósofos, diosas, pensadores, conquistadores: incontables modelos ideales se han jactado de ser formas esenciales para definir al humano.

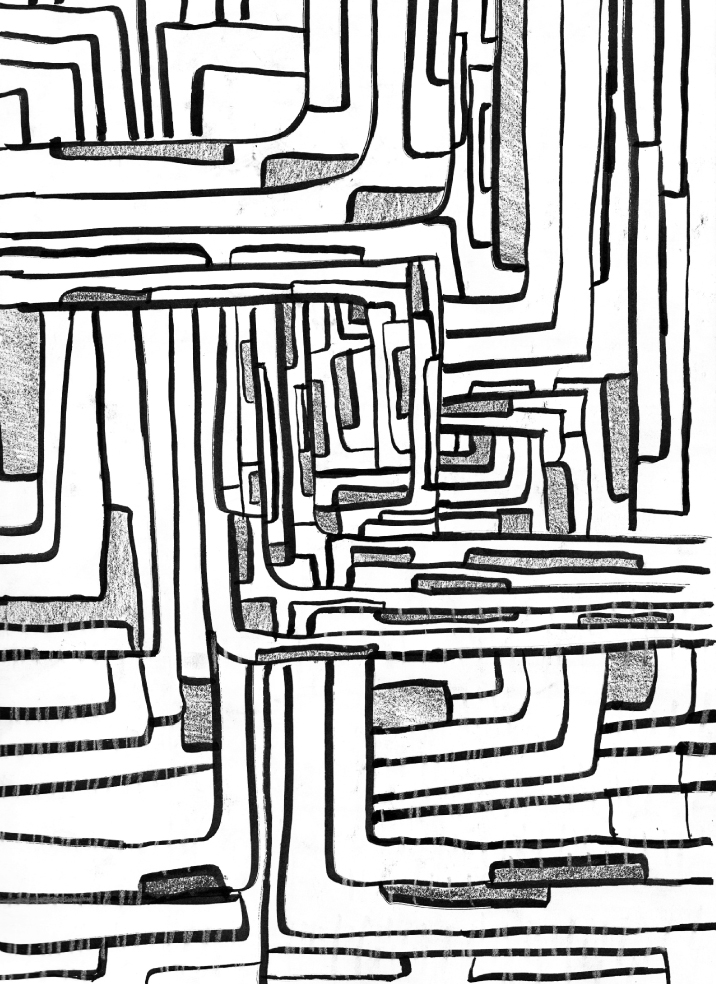

El lugar de enunciación romántico, idealista, moralista y platónico adora a las figuras que han pretendido imponer un orden de esencias eternas. La entropía natural de las partículas, en otras palabras, las experiencias vitales individuales, se expanden

frenéticamente en miles de brotes semejando a grama silvestre. El desorden toma las riendas de lo humano, que ya desde el siglo XX no es un lugar de llegada, como lo expresó Zarathustra: “Lo más grande del hombre es que es un puente y no una meta. Lo que debemos amar en el hombre es que consiste en un tránsito y un ocaso”. (Nietzsche, 1982, p. 38) Este ocaso es el preámbulo para la declaración del “último hombre” que Zarathustra anuncia en la plaza.

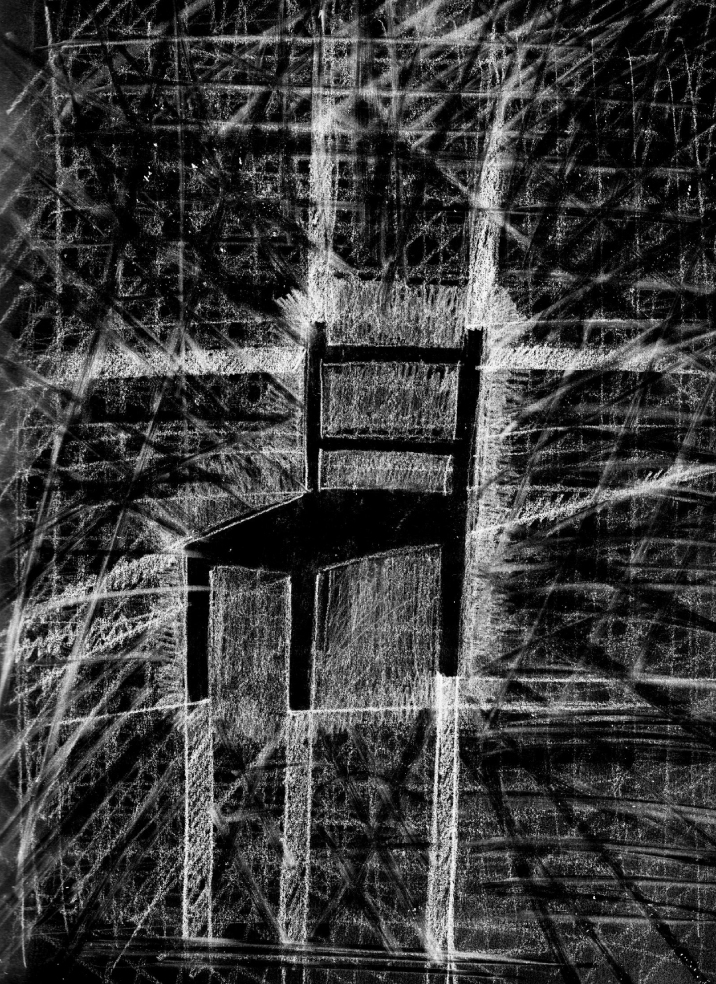

El concepto figura, entendida como forma, perfil y contorno de un objeto, se problematiza al momento de coexistir con el sustantivo humano. Las partículas tienden a dispersarse, el desorden es matemáticamente más probable. Guardar las formas y la figura es una acción de resistencia al cambio, a lo aleatorio que son los seres humanos. La figura humana, en singular, busca constituirse como un significante céntrico que contenga en sí misma la raíz del significado del humano, y que además sea una especie de fuente de energía para que los individuos encuentren el motor de su existencia. En este punto se sacraliza la figura como un ídolo que debe ser venerado.

¿Qué figura puede adoptar o tener el humano después de la crisis de la figura y el modelo? ¿Es posible esbozar un último hombre? Estas interrogantes nos llevan a la pregunta legendaria, ¿qué está en el centro? O, para ser más preciso, ¿en torno a qué titán supremo orbitan nuestras existencias y el significado que pretendemos asignarle?

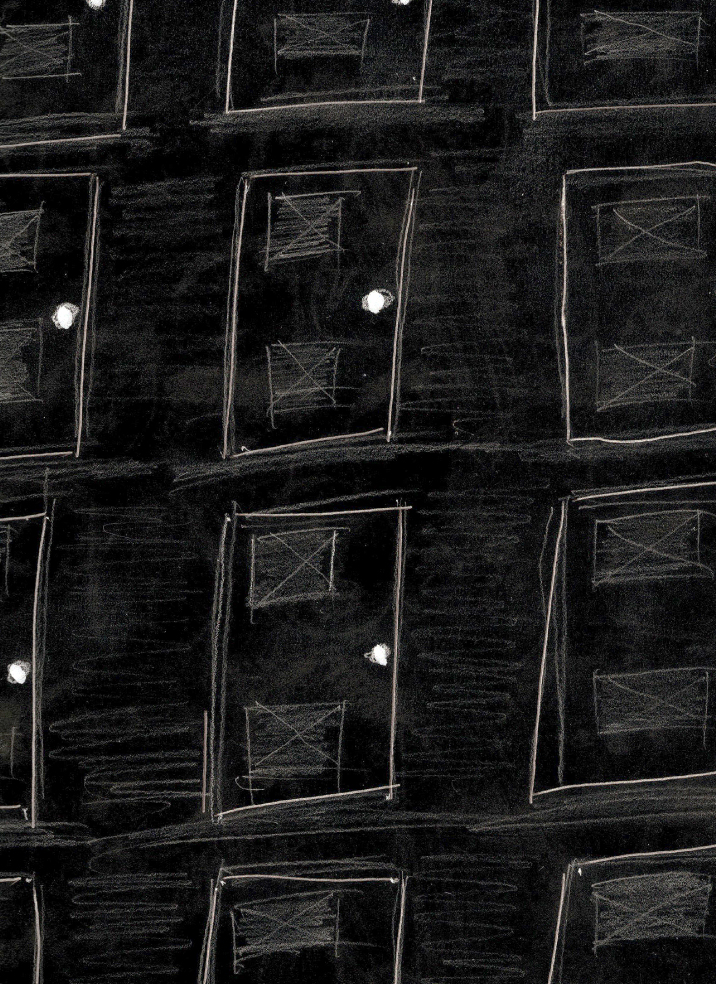

En este punto, cualquier ideal platónico y esencialista es confrontado por la imposibilidad de una figura determinada. Se cumple el edicto de Zarathustra y se agrietan aquellos ídolos que hemos llamado héroes. La llegada del último hombre, o más bien, su premonición, cuartea las estatuas de oro que por siglos iluminaron los caminos nebulosos de la humanidad. Entre los ídolos fenecidos se encuentran aquellos grandes arquetipos que dan vida a las culturas occidentales. El antropocentrismo que delimitó el inicio de la era moderna se cuestiona en sus bases ante la desfiguración de los santos y los dioses. Esta fractura hiere la médula de los arquetipos.

La crisis del héroe virtuoso y modélico, que en sus apoteosis lindaba con lo divino, es el camino hacia la secularización de la cultura occidental. Y, en consecuencia, cabe

preguntarse por la posibilidad de un héroe secular y profano que preceda al último hombre profetizado.

El mismo Joseph Campbell como autor referente del héroe occidental y el monomito asevera, “creo que esta es la gran verdad occidental: que cada uno de nosotros es una criatura completamente única y que, si hemos de darle algo al mundo, tendrá que venir de nuestra experiencia y de la realización de nuestras propias potencialidades, no de las ajenas.” (El poder el mito, 1991, p. 179) Cada sujeto encuentra en su casuística las supuestas formas que guíen su recorrido. Campbell marca una diferencia geopolítica que no es posible obviar y en la que coincide con Nietzsche: Occidente es territorio del último hombre.

Alan Badiou, en su conferencia dictada en 2006 en la Universidad de California, “La figura del soldado”, afirma: “El último hombre es la figura exangüe del hombre desprovisto de toda figura.” La palabra exangüe se refiere a una figura falta de fuerzas, agotada y para ser más precisos con la definición, desangrada. El modelo se quedó estéril de toda energía vital para inspirar a los humanos y que encuentren un refugio en su regazo. El filósofo francés busca una nueva figura, ya que para él no es válido el nihilismo puro en donde la figura simplemente desaparezca y cada individuo trace un camino alejado del sentimiento de comunidad humana, es decir de humanidad. “En tiempos desorientados, no podemos aceptar el retorno de la vieja y mortífera figura del sacrificio religioso, [el héroe guerrero] pero tampoco admitir la ausencia absoluta de toda figura y la desaparición radical de cualquier idea de heroísmo [nihilismo]”

Badiou no acepta la desaparición de la figura humana. En consecuencia, acepta la caída del paradigma del héroe guerrero como una forma arcaica y aristocrática que se legitima a través del sacrificio de sí mismo por un fin superior, un fin divino y religioso; y en oposición, ahonda sobre el modelo del soldado, que a partir de la revolución francesa en 1789 se posicionaría como una nueva figura heroica con matices democráticos y colectivos.

El soldado desde su anonimato contiene en su figura la fuerza de una acción colectiva. Es a esa praxis colectiva a lo que un filósofo como Badiou se resiste a renunciar. Para este autor es un requisito apremiante “crear nuevas formas simbólicas para nuestra acción colectiva.” De esta manera vemos que después de la caída de los ídolos continúa la necesidad de encontrar un astro que guíe el accionar humano, “Debemos encontrar un nuevo sol; en otras palabras, un nuevo paisaje mental.”

La estructura mental, el paradigma, la figura, son una necesidad inherente al pensamiento humano. La operación cognitiva enclaustra los hechos concretos y los convierte en conceptos. El problema consiste en la singularidad de la figura. El último hombre fue tan hombre que sucumbió por su extrema singularidad. En un universo de variedad, la forma única no alcanza a sostener la masa de complejidad. La figura de un hombre como referente único se agotó en su propia majestuosidad, ya que recibió adeptos. La plegaria al único ídolo agotó su fuerza y lo debilitó como referente de las acciones humanas.

En el siglo XXI se avizora una etapa compleja en la que el ser humano no es ningún sujeto de posible pleitesía, al contrario, las corrientes críticas se han convencido que el hombre es un concepto que debe ser rebatido. Badiou busca un nuevo sol, esta pretensión es desmesurada, ya que no podemos esperar encontrar un nuevo astro en torno al cual giren nuevamente todas las acciones colectivas. Ante la crisis, cada una de las humanidades busca su propio sol. El último hombre abrió la posibilidad del amorfismo de lo humano.

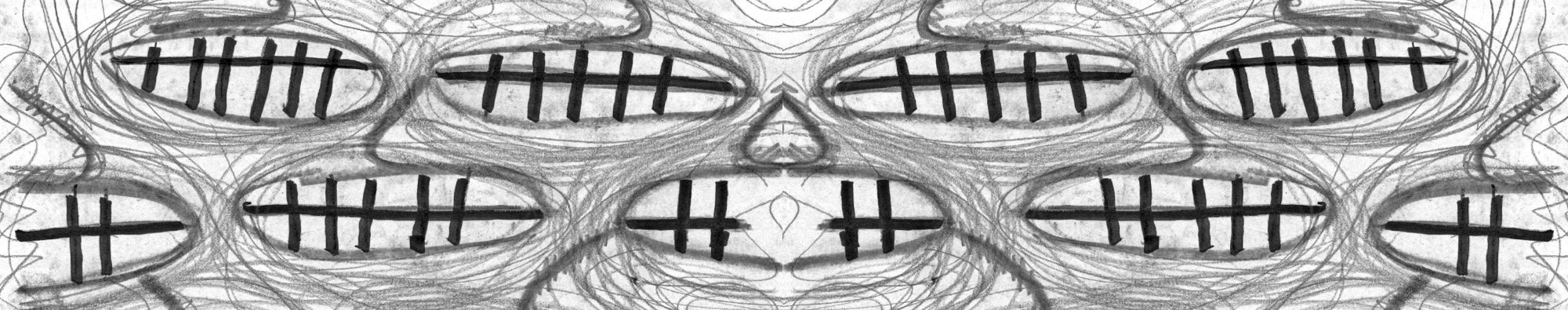

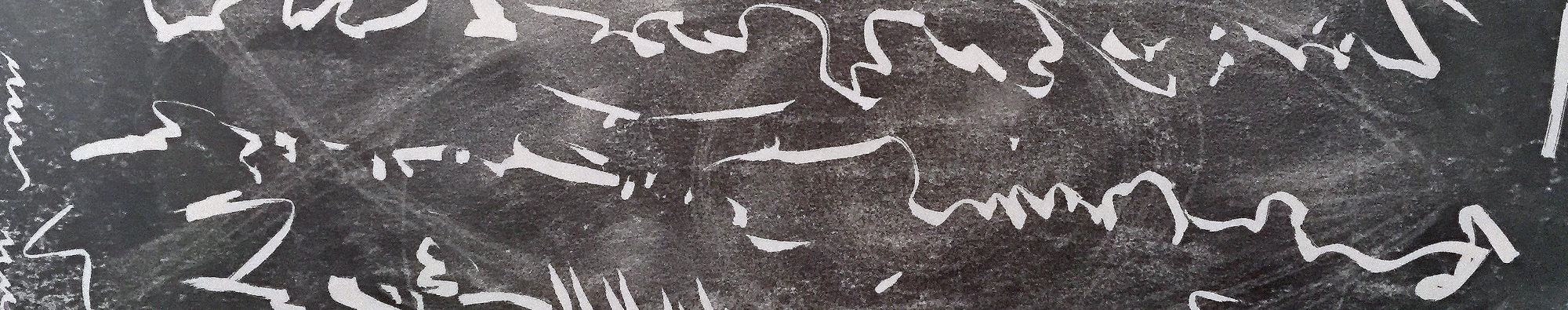

Lo que queda claro es que el modelado, la soldadura, el ensamblaje de la figura de lo humano es una actividad que quedó para escuelas de otros tiempos. Las formas perdieron su capacidad de delinear con pulcritud al héroe. La figura derivó en su desfiguración. El rostro, las virtudes, las posturas del cuerpo no son definibles. Son líneas y trazos abstractos. La transformación del arte pictórico parece ser el mejor ejemplo de cómo ha cambiado la intención de dar una definición del hombre. Las manchas y las formas más remotas son la única posibilidad de esbozar ese sol que anhela Badiou.

El ser humano dejó atrás los arquetipos sagrados para ahora moverse en conceptos que recorren la contemporaneidad con fluidez. La ambivalencia de las formas es el nuevo modo para encontrar un modelo del ser humano. Su esencia posiblemente sea que la palabra humano escape de tener una diferencia específica. El humano regresa a su condición de organismo viviente. Un cuerpo que existe en tanto cuerpo. La forma que adopta el hombre es la imposibilidad de tener una definición final.

Sin figuras que centren y enfoquen los incontables objetivos personales se dificulta aquella acción colectiva que espera Badiou. Al reemplazar la singularidad a cambio de las pluralidades, no es posible hablar de una acción colectiva, sino más bien de acciones colectivas. Y el siguiente reto que se presenta es entender cómo podemos ir hacia algún lugar como comunidad humana con tantos y tan diversas prácticas políticas. La comunidad democrática reconocerá su propia estrechez y rigidez ante tanto movimiento.

La desfiguración de lo humano marca un cambio de era en la que los sujetos temporales se sienten altamente apasionados para defender desde la praxis la diversidad, con la dificultad de conciliar tantas versiones del ser humano. Ese es el reto que precede al último hombre. La desfiguración trae una incertidumbre que posiblemente sea lo que caracterice a los nuevos modelos humanos. Cada uno de ellos, desde su criticidad, aceptan la falta de rumbo y viven en carne propia la ambivalencia. En este contexto, las posiciones radicales se arriesgan a definir, y, por lo tanto, renuncian a su nueva condición desfigurada.

Queda atrás, queda para la memoria, la asociación de la belleza con la forma. La dificultad reside en hallar la belleza en la imposibilidad de una forma perfecta y placentera. La desfiguración reemplaza la forma por una masa amorfa que guarda en sí misma, en su variabilidad, la condición humana.

Es inevitable que los humanos atravesaremos un periodo de encuentro con las sombras, ya que en ellas residen los monstruos amorfos. Lo monstruoso, asociado a lo amorfo, es la dificultad mayor. La variedad de formas propicia lo extraordinario. El juicio crítico debe adaptarse a la imposibilidad de catalogar tantas figuras, un bestiario infinito de organismos, con tantos destinos bifurcados hasta la infinitud.