Luis López López

No encuentro algo que sea más sencillo y a la vez más importante para la existencia humana, e incluso para la vida en el momento actual, que lo solicitado por Proust en un pasaje de En busca del tiempo perdido: “aire para sentir y sol para beber durante el breve tiempo de cada uno”.

La naturaleza y la cultura, lo humano y lo no humano, tienen en vilo su existencia en una era marcada por la asombrosa huella destructora del hombre en la época del capitalismo tardío. La confluencia de tiempos -procedentes de eras geológicas y de la humana- en un ahora signado por una vertiginosa sucesión de acontecimientos, en los cuales el hombre compite en productividad con los procesos de la naturaleza, lleva la reflexión sobre la ocupación del territorio a un particular entrecruzamiento de tiempo y espacio que va más allá de la cultura clásica, medieval o moderna. Esta configuración histórica excede los límites de una localización jerarquizada de lugares: religiosos-profanos, rurales-urbanos, resguardados-abiertos, remitiendo así al descubierto por Galileo: el espacio infinito e infinitamente abierto. Desde entonces la extensión sustituye a la localización; extensión que contiene una complejidad de realidades y situaciones que hoy se nos presentan como relaciones de ubicación.

Se afirma que el hábitat de la globalización actual son las ciudades y los sistemas de ciudades (en el 2030 el 60% de la población, o sea 5.058 millones de personas vivirá en ellas). No obstante, tanto la población concentrada en las urbes –“ciudad”-, como aquella que se encuentra dispersa fuera de ellas –“campo”-, se enfrentan a una misma problemática en lo que concierne a la ocupación del espacio, aunque sus infraestructuras y sistemas de significación sean distintos. La razón es que difícilmente se pueden separar los paisajes naturales y urbanos con sus condiciones específicas de existencia, aun cuando sus densidades sean diferentes. Esto es así puesto que los procesos de ocupación-destrucción no afectan solamente a espacios parciales o parcelarios, sino mundiales. Política, economía, conocimiento, tecnología son interdependientes, en el marco de los tejidos urbanos, como también se hallan sujetos a las “lógicas” de poder que apenas dejan pequeños intersticios por los que los hombres y sus micro entornos pueden optar de manera autónoma.

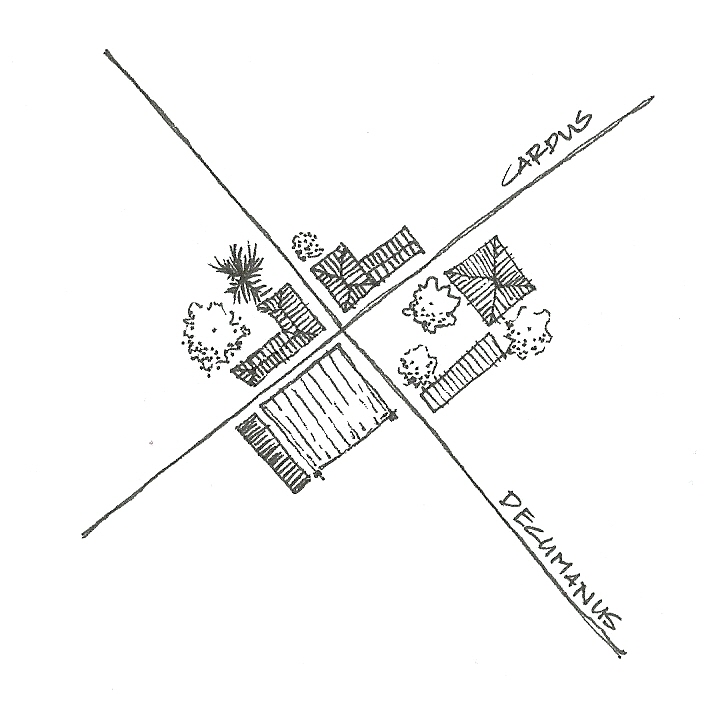

Al continuo del espacio geográfico y de las fronteras naturales se han superpuesto, a través de la historia, las fijadas por el hombre en su afán de control y dominio, cuando no de autoafirmación y exclusión. La gran muralla china, levantada entre el siglo V a. c. y el siglo XVI d. c., que ocupa una extensión de 2.700 km, separaba el mundo organizado y agrícola de China del mundo de los nómadas esteparios y franquearla venía a ser sinónimo de pasar de la caótica barbarie al mundo civilizado. El muro de Berlín (1949-1961) con apenas 43 km, constituyó un signo emblemático de la división política y económica del mundo impuesta por la guerra fría. En los dos casos, más que obstáculos físicos que impidiesen el paso de las personas, se trataba de barreras culturales de profundo significado étnico, religioso o político.

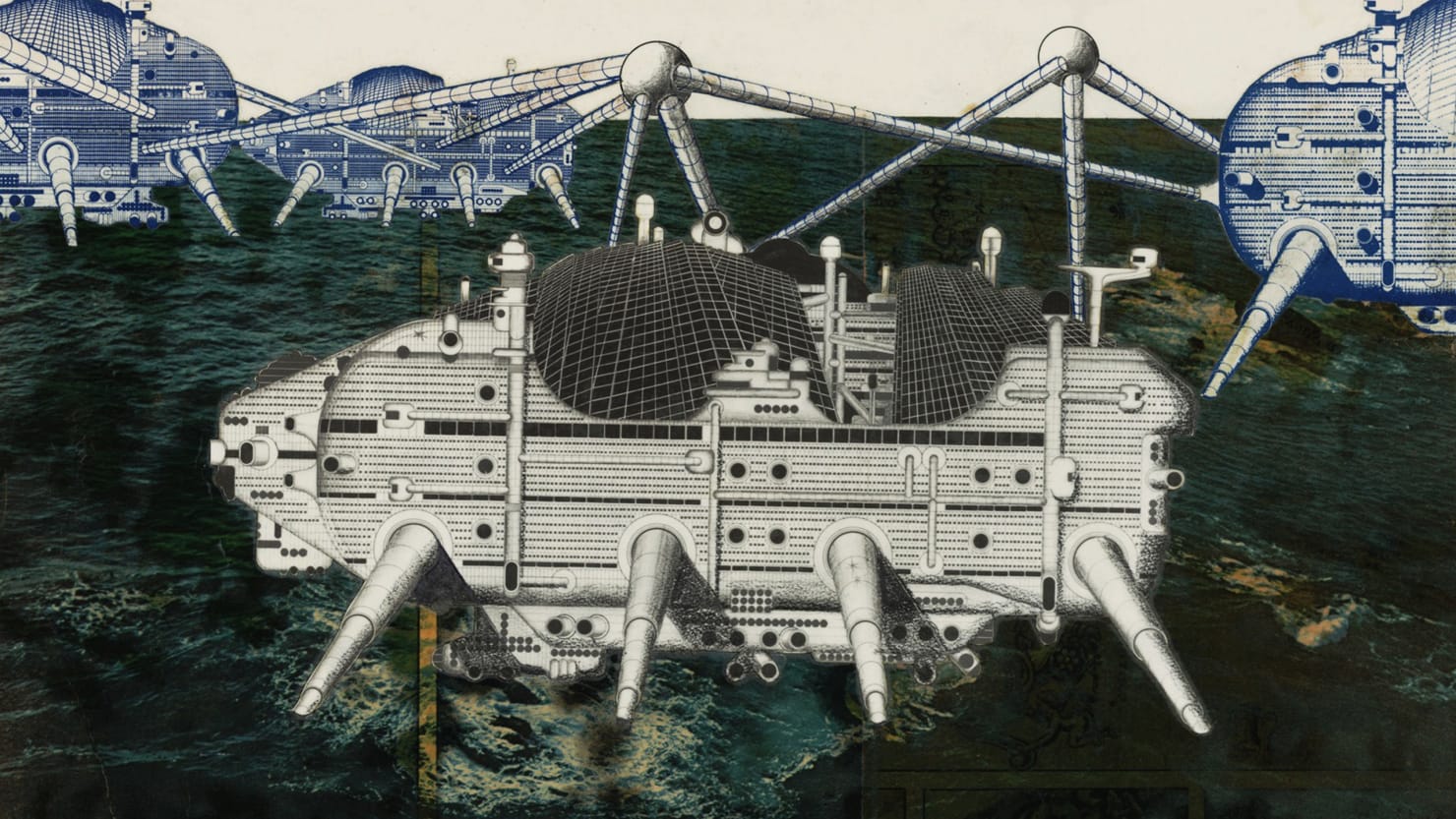

Esta segmentación del espacio real, natural o cultural se encuentra relacionada, por analogía directa o inversa, con el despliegue de lugares sin espacio real. Precisamente, se trata de lugares que sueñan con el territorio continuo, el espacio global integrado, con la humanidad; configuraciones que nacen de la utopía. Ebenezer Howard planteaba, hacia finales del siglo XIX, cubrir el territorio con unidades autosuficientes de hábitat integral, en las que se viva y se trabaje, en las que se den una relaciones armónicas entre campo y ciudad; la Ciudad jardín es su sueño utópico que apunta hacia el día de mañana. El urbanismo moderno, a inicios del siglo XX, formula su propia analogía de ciudad en la que el cuerpo y el espíritu habiten, se recreen, circulen y cultiven, una suerte de centro del pensamiento racional funcionalista. Avanzado el siglo, Buckminster Fuller ideó el Dimaxion, que es una forma de representar la esfera 3D de nuestro planeta en 2D, mediante un icosaedro desplegado. La importancia de esta utopía radica en que nos obliga a concebir el mundo de una manera diferente, más unido, no delimitado en este y oeste. “Los mapas tradicionales del mundo refuerzan los elementos que separan a la humanidad y fallan en revelar los patrones y relaciones que surgen del proceso de constante evolución y la aceleración de la globalización”, señala el Instituto Buckminster Fuller.

En la actualidad, los enormes problemas que resultan de la distribución de la población en el mundo requieren que nos interroguemos, no tanto sobre sí cabemos en el planeta o en qué lugar podemos aún ubicamos, sino en qué medida podemos convivir, relacionarnos, movernos, sobrevivir en él, sin que ello implique la exclusión del infinito número de singularidades que constituyen todas y cada una de las vidas y la heterogeneidad de espacios reales que las contienen, ya sea que se trate de espacios físicos o culturales. Hoy, al decir de Foucault: “Vivimos en el tiempo de la simultaneidad, de la yuxtaposición, de la proximidad y la distancia, de la contigüidad, de la dispersión. Vivimos en un tiempo en que el mundo se experimenta menos como vida que se desarrolla a través del tiempo que como una red que comunica puntos y enreda su malla”. Sin embargo, Foucault va más allá, cuando afirma que “todos los demás espacios reales que pueden hallarse en el seno de una cultura están a un tiempo representados, impugnados o invertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, aunque no obstante sea posible su localización”. El filósofo francés abre así un fascinante campo de reflexión sobre el espacio, les autres espaces, el de las heterotopías: “una suerte de contestación a un tiempo mítica y real del espacio en que vivimos”.Heterotopías que tienen una u otra existencia y/o significación, en concordancia con el medio natural y/o cultural en el que surgen, que pueden permanecer en el tiempo, representar cierre o apertura, ilusión o realidad.

En nuestro país, en el año 2017 acción Ecológica Ecuador lanzó la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos. En este recorrido, el petróleo en el Yasuní, las operaciones de Chevron-Texaco, la mano sucia de Petroamazonas, o las refinerías, contrastan con la significación de los valores ambientales de la llamada ruta de la Anaconda. Algo similar se evidencia en las operaciones mineras en la cordillera de El Cóndor, en Intag, o en diferentes páramos, en contraste con la ruta del Jaguar. La situación de los pueblos fumigados, los cultivos del banano, la producción industrial de la carne, la afectaciones de la palma aceitera, el secuestro de los ríos, muestran sus contrastes brutales con el ambiente dentro de la ruta del Ceibo. Y los desplazamientos, la urbanización salvaje, los basurales, contrastan con la ruta del Colibrí.

El espacio del sistema mundo capitalista, atravesado por una intención ético política que se expresa en los problemas del racismo, del falocentrismo, de una polarización y marginación heredados del urbanismo moderno, de una creación artística condicionada por el mercado, de una educación mediatizada por los centros de poder, requiere de una reflexión crítica multidimensional y diversa, que permita descubrir esos “otros espacios” en los cuales deberá transitar la existencia humana en los nuevos contextos históricos. Es preciso entonces descubrir formas distintas de ser con y en el mundo, de ser con y en el otro.