Camila Herrera Gómez

[email protected]

Imagino dos hombres que caminan en direcciones distintas. Podría tratarse de un hombre silvestre y un comerciante cualquiera, de un tipo anticuado y un hombre moderno, podrían ser incluso Caín y Abel. Quizá uno de ellos es un hombre occidental que camina con rumbo oriente (hacia el pasado) mientras el otro avanza confiado hacia el poniente. Tal vez, estén destinados a encontrarse y fundar una ciudad. Puedo visualizar a nómadas y sedentarios, la distinción entre el mundo rural y el urbano, enfocarme por las diferencias entre quien recorre el paisaje que no ha sido marcado por la escuadra y la vía, y quienes transitan caminos que han sido tan recorridos que han perdido toda suavidad; toda organicidad. La naturaleza y sus ciclos siguen legislando, la forma del campo. La gente se mueve como se mueve el agua. Los caminos los traza el terreno. El territorio se construye a través de la mirada y el andar, a través de recorrer-lo.

Ilustración sobre Cardo y Decumano (Camila Herrera Gómez).

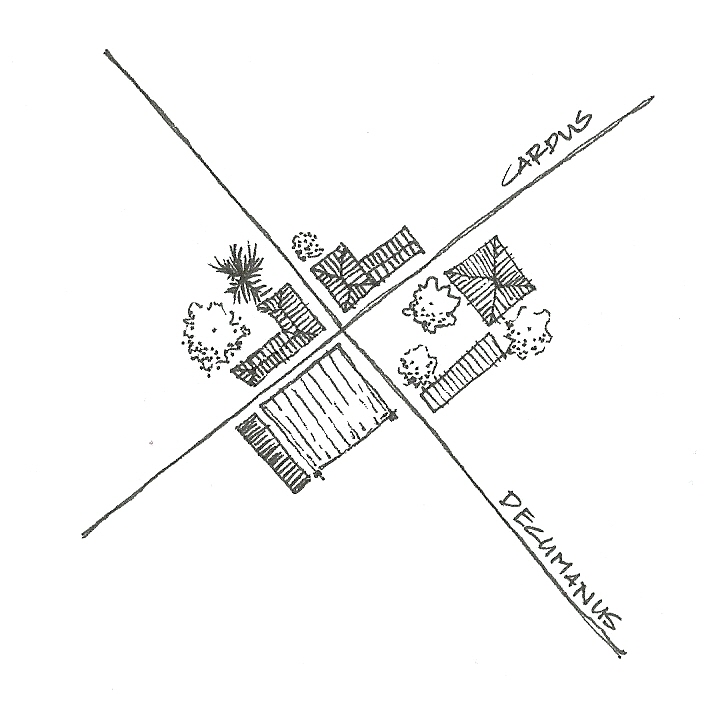

Tradicionalmente, confiamos en que la ciudad se forma a partir de un cruce de caminos, creciendo de manera más o menos radial en torno al encuentro entre estos ejes viales que los romanos llamaban cardus y decumanus, especialmente cuando el proceso fundacional para un asentamiento urbano era formal y planeado. La evidencia de este método es clara en todas las ciudades fundadas por el imperio e incluso su influencia puede reconocerse en América pues estos mismos ejes se reconocen fácilmente en la mayoría de pueblos y ciudades latinoamericanas de fundación española, habitualmente, en torno a su plaza principal. Entiéndase, sin embargo, que así como el rostro de Simón Bolívar en cualquier monumento no le da sentido al espacio, la morfología urbana por sí misma no colma a la ciudad de significado. El origen es algo sobre lo que hablamos constantemente e intuimos todos quienes habitamos la ciudad. Sin embargo, ocurre (al igual que en arquitectura) que de tanto nombrarlo, hemos dejado de preguntarnos sobre su pertinencia y su vigencia como punto de partida para comprender y pensar la ciudad y sus confines histórico-temporales. Parafraseando a Fabio Restrepo (profesor de arquitectura en la Universidad de Los Andes, Bogotá-Colombia), al remover la idea que tenemos interiorizada del origen podemos acceder al pensamiento libre sobre lo fundamental. En su “Diccionario de las Artes”, Félix de Azúa habla de la ciudad como una obra de arte suprema, puesto que incluye en sí misma gran cantidad de obras artísticas que deben juzgarse como elementos articulados constituyentes del significado de la ciudad. Dicho de otro modo, la población y el acto de habitar la ciudad es lo que le da significado. Podemos entender este acto como todo aquello que ocurre sobre el suelo y bajo el cielo y sucede gracias al intelecto y el espíritu de los hombres. Así, las dinámicas de la ciudad pueden trasladarse a espacios no construidos (como en tiempos de menhires), nómadas (como la ciudad caminante de Ron Herron) y fraccionarios sin perder su función humanística. Ya lo habían imaginado los utopistas durante las vanguardias artísticas, y de hecho lo estamos realizando en la estación espacial internacional, por ejemplo.

Ilustración de Ciudad Nómada de Ron Herron, 1964.

La idea de que la ciudad es una sumatoria de casas o edificios es, francamente, desacertada. Ciertamente, no se trata únicamente de una aglomeración de arquitecturas y habitantes, sino una red de alta complejidad donde interactúan infinidad de variables que van desde lo físico y medioambiental hasta lo cultural y espiritual. Cada parte incide sobre el todo, impidiendo que la urbe termine de construirse jamás. Al igual que la arquitectura, la ciudad existe en cuatro dimensiones, y permanece siempre ligada fuertemente al tiempo y su marcha. Podemos pensar en la ciudad como un escenario sobre el cual interactúan personajes, objetos y escenografías contemporáneos entre sí, a la luz de su propio pasado, mientras son juzgados por el público de tiempos venideros. Puede que esa sea la verdadera naturaleza de la ciudad, interpretarse a sí misma en tres tiempos diferentes de forma simultánea, permaneciendo siempre incompleta o “en construcción”. Ahora bien, cuando el propósito es pensar, es preciso darle vueltas al atajo, de modo que no estrechemos la mirada de “la arquitectura y la ciudad” como la de “la parte por el todo”. Las ciudades y la arquitectura comparten un arquetipo esencial que las ubica en igualdad de términos: el laberinto. Sobre esto han hablado arquitectos modernos como Le Corbusier, haciendo laberintos de sus proyectos, tanto como artistas maravillosos como Arthur Rimbaud, quien nos recuerda que el desierto es el más cruel laberinto, pues ni siquiera tiene caminos. El gran moderno, Walter Benjamin dijo, en sus recuerdos sobre su infancia en Berlín que “la ciudad reposa sobre un laberinto en el que es imprescindible saber danzar”.

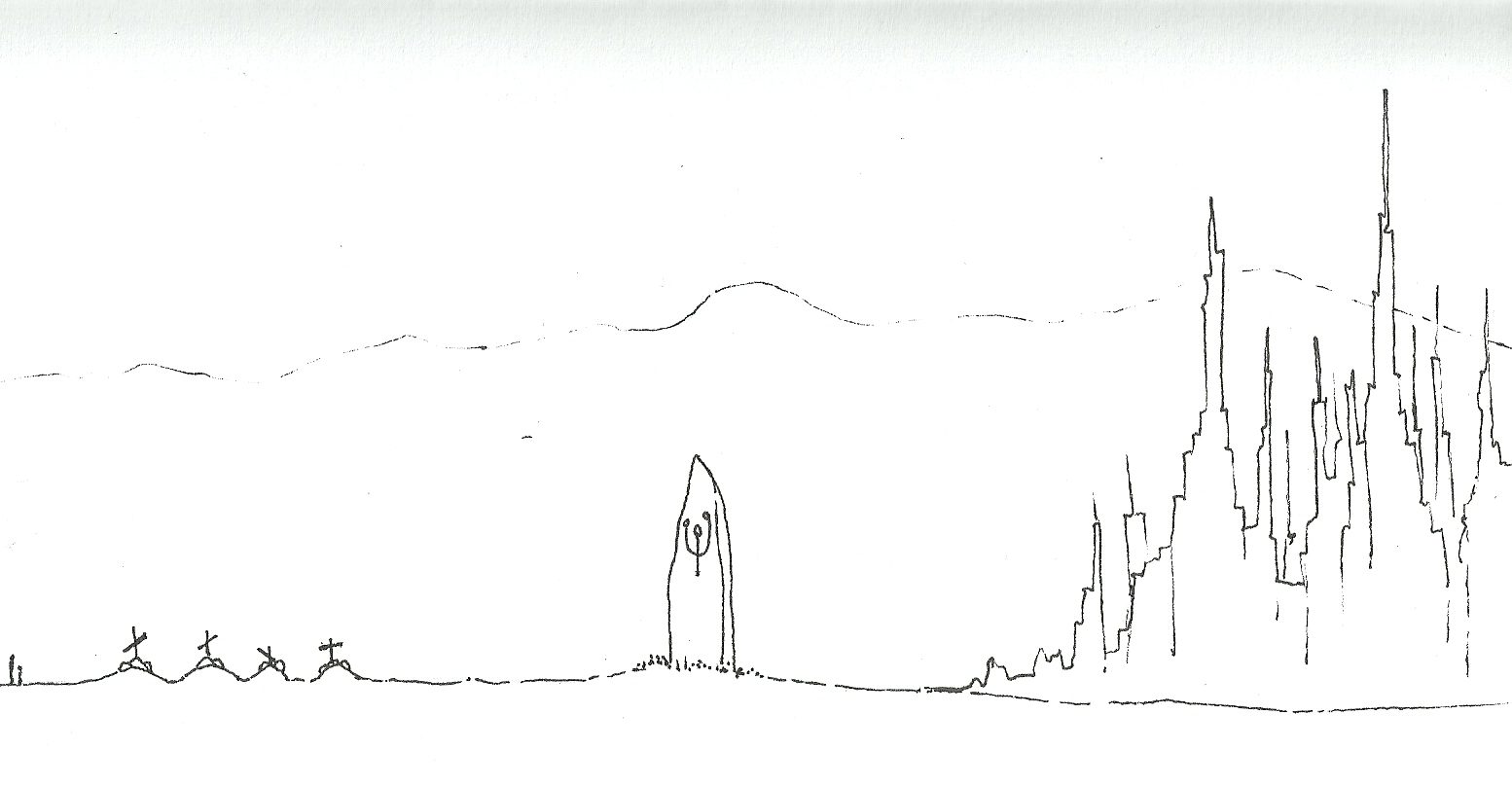

Ilustración sobre los arquetipos (Camila Herrera Gómez).

Los arquetipos en arquitectura son múltiples y diversos. La mayoría parten de mitos acerca el origen de la arquitectura a partir de una necesidad, enunciando un afán de encontrar refugio ante las inclemencias de la vida a la intemperie. De aquí surgen los más comunes, la cabaña y la cueva. Sin embargo, las reflexiones más interesantes surgen a partir de aquellos arquetipos que plantea la arquitectura como un rasgo más de la humanidad, tan fundamental como la conciencia y el auto reconocimiento, identificando su origen como común al hombre en sí. Víctor Hugo resumiría este sentimiento diciendo que “la arquitectura ha sido la gran escritura de la humanidad”. Destaco aquí al laberinto por su naturaleza global, ritual y atemporal, características que comparte con la tumba. El templo y la tumba suelen tratarse como uno solo porque tienden a fusionarse y convertirse en uno solo y el mismo. El espíritu de lo sagrado queda impreso en ambos desde su concepción y al tiempo que nos comunican con el inframundo y lo subterráneo, dirigen nuestra mirada hacia los cielos. Aparece entonces el menhir (Stonehenge), la columna (Acrópolis de Atenas), la torre (Babel), el elemento vertical que alza sobre el paisaje de manera deliberada para marcar un sitio y convertirlo en lugar. La demarcación de un punto que puede divisarse desde grandes distancias, un punto de encuentro, un puerto en tierra firme: Manhattan. Un humano pétreo que anuncia a los vivos que han llegado a su destino.

En la Tierra andamos en sentido horizontal, principalmente por motivos gravitacionales. Sin embargo, la ciudad moderna parece haber trascendido esas barreras. Ya no está confinada por murallas, ríos, montañas o asuntos poblacionales y es claro que el límite es otro. Se alza casi infinitamente en sentido vertical con la misma ambición como lo hizo alguna vez sobre la llanura. La Urbe crece y con ella la brecha entre el cielo u la tierra, la luz y la oscuridad, los de arriba y los de abajo. Me pregunto si se crearán submundos como los que imagina la ciencia ficción, donde el sol no llega a los primeros pisos (¿o a acaso existen ya?); intuyo las nuevas distancias entre clases sociales, grupos armados, partidos políticos; sueño los paisajes arrolladores desde las alturas y recuerdo un pasaje del mismo Azúa que dice:

[…] cuando dos potencias opuestas y de una magnitud descomunal, como Satanás y Jesucristo, llegaron al contacto físico (un contacto que debió de dar lugar a una deflagración espiritual tan colosal que aún sufrimos las consecuencias) lo hicieron en la ciudad.

Se erigen hoy, como siempre, ciudades, trazando nuevos laberintos en los que perdernos o danzar.